Les Papiers collés

de Claude Darras

Printemps 2021

Carnet : Bon et méchant

Il est aussi impossible d’être bon avec les autres que méchant avec soi-même.

(Georges Perros, « Papiers collés », 1960, Œuvres, Quarto Gallimard, 2017)

Le soleil brille !

Le frère soleil est arrivé. Il est fatigué. Déjà ! Il vient de si loin !

(Jules Mougin, « 1912 : toutes les boîtes aux lettres sont peintes en bleu ciel », Travers 53, Philippe Marchal éditeur, 1999)

Mougin, ouvrier pointier !

Lorsque Jules Mougin (1912-2010) finissait une de ses inénarrables histoires se rapportant à son père, Eugène Mougin, ouvrier pointier (il fabriquait des clous à Marchiennes), il me scrutait, comme horrifié, avec des yeux qui, grossis par la double épaisseur des verres de ses lunettes, faisaient penser à ceux d’une carpe folle.

Au musée Grévin

On se demande, ma foi, à quoi pensait le vieux Grévin, peintre à béret et à pipe, quand il eut l’idée d’installer en plein Paris ce divertissement de décalcomanie. (Léon-Paul Fargue, Le musée Grévin, dans « Merveilles de Paris »)

Évanescence

Jorge Luis Borges (1899-1986) s’étonne de ce que les lettres d’un volume fermé ne se mélangent pas et ne se perdent pas au cours de la nuit.

Miroirs

Qui a dit que les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images ? Je pencherais pour Jean Cocteau (1889-1963), qu’André Gide (1869-1951) n’aimait guère.

(Mardi 29 décembre 2020)

Les mots et le style

Le style chez un écrivain est son moyen d’appréhension, l’instrument de sa vision. Et c’est par cette vision qu’il est original. Paul Valéry (1871-1945) n’a-t-il pas admirablement exprimé cette qualité particulière du génie littéraire : « Un écrivain véritable, écrit-il, est quelqu’un qui ne trouve pas ses mots. Alors il les cherche et il trouve mieux. »

Play-boy

Il n’est rien, au plan humain, de plus déprimant au monde qu’un play-boy non regardé. Il nous fait penser à l’entrée d’un dompteur dans la cage d’où les fauves se sont échappés.

(Lundi 4 janvier 2021)

|

Billet d’humeur

Le singe fétiche des laboratoires

En 1940, Karl Landsteiner (1868-1943) découvre comment classer les différents groupes sanguins selon la présence ou non d’antigènes A ou B à la surface des globules rouges. C’est un macaque rhesus (Macaca mulatta) qui sert à fabriquer le premier sérum-test permettant de différencier les groupes sanguins qui portent aujourd’hui le nom de « groupes rhésus ». Assisté de son confrère Alexander Solomon Wiener (1907-1976), le biologiste américain d’origine autrichienne met ainsi en évidence ledit facteur agglutinogène en injectant du sang de macaque rhesus dans l’oreille d’un lapin… Prix Nobel de médecine en 1930, Karl Landsteiner a étendu ses recherches à l’immunologie et à la bactériologie ; il a également réalisé la transmission au singe du virus poliomyélitique.

Étymologiquement, l’attribution du nom rhesus à un singe est inexpliquée. On sait seulement qu’il s’agit d’un emprunt en zoologie (attesté en 1799) du latin Rhesus (grec Rhêsos), qui est en fait le nom d’un prince légendaire de Thrace qui vint au secours de Troie pendant la dernière année du siège de la ville antique d’Asie mineure et qui fut tué par Ulysse et Diomède… Le mot est issu du latin zoologique : Siwia Rhesus, puis Macacus Rhesus, enfin du français, au début du XIXe siècle, rhesus macaque.

Issu des simiens (158 espèces dont Homo sapiens), le primate de laboratoire était couramment employé dans les expériences scientifiques : en chirurgie expérimentale, en médecine nucléaire, en neurosciences, en virologie, en pharmacologie, ainsi que dans les cosmétiques et les domaines militaire et spatial. Ainsi, en mars 1967, depuis Hammaguir en Algérie, la France envoya dans l'espace une guenon macaque rhesus surnommée Martine, afin de vérifier si, en l'absence de gravité, un mammifère était capable d'exécuter des actes réclamant réflexion, mémoire et capacités motrices.

|

Lecture critique

Matériau antique, le béton a un bel avenir

Les historiens s’accordent à penser que les Grecs inventèrent le béton à la fin du premier siècle à partir d’un conglomérat de cailloux et de briquaillons lié par un mortier de chaux et de sable volcanique et coulé dans des coffrages. Il semble que les Romains et les Égyptiens connaissaient aussi ce minéral fabriqué par l’homme, comme le rappelle l’expression « pierre artificielle » qui l’a longtemps désigné. L’ingénieur nivernais Louis Vicat (1786-1861) emploie volontiers ce terme : c’est lui qui rend le ciment, équivalent alors de mortier ou de béton, parfaitement étanche en incorporant de la chaux, produite par la cuisson de calcaire et d’argile à haute température. Antérieurement, depuis le haut Moyen Âge, les principes mis au point par les Grecs ont été quelque peu oubliés jusqu’à ce que John Smeaton (1734-1792), ne construise le phare d’Eddystone sur la Manche, au large de Plymouth entre 1756 et 1759. Grâce à l’addition de chaux hydraulique, l’ingénieur anglais a pu porter la hauteur de cette tour, composée de blocs de granit, à dix-huit mètres. C’est également en Angleterre qu’a été breveté, en 1824, le ciment de Portland : Joseph Aspdin, un briquetier de Leeds, s’était rendu compte que le liant hydraulique qu’il avait mis en œuvre avait l’aspect d’un ciment romain présentant une texture et une coloration proches des pierres de l’île de Portland, dans le Dorset. Les historiens s’accordent à penser que les Grecs inventèrent le béton à la fin du premier siècle à partir d’un conglomérat de cailloux et de briquaillons lié par un mortier de chaux et de sable volcanique et coulé dans des coffrages. Il semble que les Romains et les Égyptiens connaissaient aussi ce minéral fabriqué par l’homme, comme le rappelle l’expression « pierre artificielle » qui l’a longtemps désigné. L’ingénieur nivernais Louis Vicat (1786-1861) emploie volontiers ce terme : c’est lui qui rend le ciment, équivalent alors de mortier ou de béton, parfaitement étanche en incorporant de la chaux, produite par la cuisson de calcaire et d’argile à haute température. Antérieurement, depuis le haut Moyen Âge, les principes mis au point par les Grecs ont été quelque peu oubliés jusqu’à ce que John Smeaton (1734-1792), ne construise le phare d’Eddystone sur la Manche, au large de Plymouth entre 1756 et 1759. Grâce à l’addition de chaux hydraulique, l’ingénieur anglais a pu porter la hauteur de cette tour, composée de blocs de granit, à dix-huit mètres. C’est également en Angleterre qu’a été breveté, en 1824, le ciment de Portland : Joseph Aspdin, un briquetier de Leeds, s’était rendu compte que le liant hydraulique qu’il avait mis en œuvre avait l’aspect d’un ciment romain présentant une texture et une coloration proches des pierres de l’île de Portland, dans le Dorset.

Le béton-pisé annonce le béton armé…

« L’industriel François Coignet (1814-1888) brevette un autre système en 1855, rapporte l’architecte Cédric Avenir, chercheur à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble, le béton banché à la manière du pisé, sous le nom de "béton-pisé" qui est employé pour la construction de ses usines à Saint-Denis. Ce procédé va engendrer le béton armé quand les progrès de la métallurgie permettront d’introduire des barres d’acier. » Édifié par Adolf Hitler, chancelier du Reich, à la fin de 1942, le Mur de l’Atlantique témoigne de la robustesse du béton armé (blockhaus chevillés dans les dunes notamment), un matériau qui a bénéficié de l’expertise de Jules Bied (1864-1924), directeur de la société Lafarge. En 1908, cet ingénieur et polytechnicien conçoit un ciment alumineux à prise rapide et résistant à l’eau de mer, ciment obtenu par la fusion à chaud d’un mélange de bauxite et de calcaire et breveté sous le nom de « ciment fondu ». « Un autre polytechnicien, Léon Pavin de Lafarge (1806-1877), va contribuer à impulser une dynamique industrielle à grande échelle, indique l’historien Pierre Gras. C’est en Ardèche que naît l’activité du cimentier Lafarge, après la reprise par Léon Pavin de Lafarge d’une entreprise relancée par son père Joseph-Auguste Pavin en 1830. Portant à la fois le nom d’un seigneur (Pavin) et d’un lieu-dit (La Farge), cette activité exploite une carrière de pierre à chaux ouverte dans la montagne Saint-Victor qui domine le Rhône et qui a la réputation de permettre la mise au point d’une chaux de grande qualité. » En 1864, le site Lafarge implanté au Teil livre 110 000 tonnes de chaux pour la réalisation du canal de Suez !

Architecte et historien, Joseph Abram rend hommage à Auguste Perret (1874-1954) dans l’ouvrage « Sacré Béton ! Fabrique et légende d’un matériau du futur ». Il souligne la haute qualité des recherches esthétiques de l’architecte français (né à Ixelles) sur l’ordre du béton armé qui ont conduit à ses grandes réalisations d’après-guerre, qu’il s’agisse du musée national des Travaux publics ou palais d’Iéna à Paris (16e arr.), de la reconstruction du Havre (inscrite par l’Unesco, en 2005, sur la liste du Patrimoine mondial) ou du centre d’études atomiques de Saclay (Essonne). Dans le même ouvrage de référence, trois autres grands bâtisseurs et apôtres du béton, Tony Garnier (1869-1948), Le Corbusier (1887-1965) et Bernard Zehrfuss (1911-1996), font l’objet d’exégèses pertinentes qui témoignent à juste titre de la prescience de leurs recherches.

Les bétons de demain

Les préoccupations actuelles des spécialistes en génie civil visent à étudier la durabilité des bétons (dont le béton fibré à ultra-hautes performances) quand ils sont exposés à la carbonatation atmosphérique, à l’eau de mer, aux eaux pures agressives, aux sols sulfatés, aux cycles de gel-dégel et aux incendies. Selon Laurent Izoret, géologue de l’université de Nancy I, des initiatives se prévalent d’apporter au béton des fonctions complémentaires aux propriétés classiques, comme le béton « lumineux », par incorporation de micro-organismes luminescents (signalisation dans les tunnels), ou encore le béton « réfléchissant », par intégration de billes de verre de manière analogue aux panneaux de signalisation routière. Autre axe de recherche, l’expérimentation de bétons sensibles au toucher, pour les parois intérieures intégrant ainsi de véritables interrupteurs électriques dans les parois bétonnées. Au chapitre des bétons de structure, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) s’applique à incorporer des capteurs dans le béton : ces capteurs permettraient de suivre en temps réel la stabilité d’un ouvrage ou d’un bâtiment après une catastrophe naturelle. Les artistes ne sont pas absents de ce livre d’histoire. Utilisant ciments et bétons, ils interviennent brillamment dans le domaine de la conception architecturale (à l’exemple de l’architecte japonais Tadao Ando [Osaka, 1941]) ou de la création esthétique (à l’instar de Michel Wohlfahrt [L’Hôpital, 1949]). À l’opposé de ceux qui dénoncent l’usage technocratique et fonctionnel du béton (condamnation des tours et cités de banlieue), ceux-là en magnifient les ressources et la beauté, se saisissant du béton comme d’un manifeste artistique et esthétique.

- Sacré Béton ! Fabrique et légende d’un matériau du futur, sous la direction de Philippe Genestier et Pierre Gras (avec 14 contributeurs), éditions Libel, 208 pages, 2015.

Portrait

La belle ascension de Mohand Sidi Saïd

Aucune puissance extérieure n’a fomenté l’exceptionnel destin de Mohand Sidi Saïd : seuls, la volonté, l’abnégation et le courage ont forgé sa vie et sa carrière. Aîné d’une fratrie composée de trois garçons et d’une fille, il est né en janvier 1939 en Algérie, dans un village dénommé Ait Sid Saïd, en référence à son arrière-grand-père qui avait créé ce bourg en le divisant en douze quartiers, du nombre de ses garçons ! Proche des communes de Taourirt Amrane et de Michelet, le village s’intègre dans la chaîne montagneuse du Djurdjura, en plein cœur d’une grande Kabylie qui nourrit chichement les tribus sédentaires qui y ont replanté leurs racines, éleveurs et maraîchers pour la plupart. Son père Hocine s’est exilé à Rouen afin de subvenir aux besoins de la famille en qualité de chauffeur-livreur mais il meurt lorsque Mohand vient à peine d’entamer sa neuvième année. Élevé par sa grand-mère maternelle, Keltouma, en raison de l’indisponibilité de sa mère, Sadia, minée par la tuberculose, Mohand multiplie dès 7 ans les petits boulots sans négliger l’activité scolaire. Il vend des billets de loterie sur la place publique, négocie des fruits et légumes à la criée, livre du charbon de bois aux deux gargotes du village. L’école qui le passionne d’emblée lui sera providentielle. L’obtention du certificat d’études primaires, à 14 ans, lui vaut à la fois de poursuivre des études au cours complémentaire de Fort-National, établissement dirigé par l’écrivain Mouloud Feraoun, et d’obtenir un emploi rémunéré de facteur stagiaire au bureau de poste de Michelet. Aucune puissance extérieure n’a fomenté l’exceptionnel destin de Mohand Sidi Saïd : seuls, la volonté, l’abnégation et le courage ont forgé sa vie et sa carrière. Aîné d’une fratrie composée de trois garçons et d’une fille, il est né en janvier 1939 en Algérie, dans un village dénommé Ait Sid Saïd, en référence à son arrière-grand-père qui avait créé ce bourg en le divisant en douze quartiers, du nombre de ses garçons ! Proche des communes de Taourirt Amrane et de Michelet, le village s’intègre dans la chaîne montagneuse du Djurdjura, en plein cœur d’une grande Kabylie qui nourrit chichement les tribus sédentaires qui y ont replanté leurs racines, éleveurs et maraîchers pour la plupart. Son père Hocine s’est exilé à Rouen afin de subvenir aux besoins de la famille en qualité de chauffeur-livreur mais il meurt lorsque Mohand vient à peine d’entamer sa neuvième année. Élevé par sa grand-mère maternelle, Keltouma, en raison de l’indisponibilité de sa mère, Sadia, minée par la tuberculose, Mohand multiplie dès 7 ans les petits boulots sans négliger l’activité scolaire. Il vend des billets de loterie sur la place publique, négocie des fruits et légumes à la criée, livre du charbon de bois aux deux gargotes du village. L’école qui le passionne d’emblée lui sera providentielle. L’obtention du certificat d’études primaires, à 14 ans, lui vaut à la fois de poursuivre des études au cours complémentaire de Fort-National, établissement dirigé par l’écrivain Mouloud Feraoun, et d’obtenir un emploi rémunéré de facteur stagiaire au bureau de poste de Michelet.

Inspecteur des PTT à Maison-Carrée

Les années suivantes, il découvre la prose ou les poésies d’Emmanuel Roblès et de Kateb Yacine, René Char et André Gide, Marcel Proust et Paul Valéry, François Villon et Pierre de Ronsard, Jean de La Fontaine et Simone de Beauvoir, Louis Aragon et Alfred de Musset, Molière et Victor Hugo, Claude Roy et Albert Camus dont le discours de lauréat du prix Nobel de littérature à Stockholm en 1957 le bouleverse. Ses humanités n’excluent pas la chanson, loin s’en faut ; il apprécie, au nombre des interprètes et des paroliers, Yves Montand, Jean Ferrat, Édith Piaf, Luis Mariano, Mouloudji, Léo Ferré et Elvis Presley ; mais il retient durablement les complaintes du chanteur kabyle Slimane Azem (1918-1983) qui sait si bien traduire avec ses paroles et ses compositions l’âme et le cœur de la communauté berbère à laquelle l’adolescent porte une indéfectible fidélité. En 1959, il a vingt ans et il s’intéresse à la science, aux maladies infectieuses, à la neuroscience. Certes, la grève des étudiants en 1956 et le conflit algérien ont perturbé le suivi régulier de ses études. Il a connu le combat et la clandestinité de proches engagés dans l’Armée de libération nationale (ALN). Les PTT (Postes, télégraphes et téléphones) restent son employeur ; il y réussit en 1962 un concours d’inspecteur qui le conduit à diriger le bureau de Maison-Carrée, aujourd’hui El Harrach, dans la banlieue algéroise avec à la clef un salaire décent et un logement de fonction. La même année, alors qu’il a entamé des études de droit à l’université d’Alger, il rencontre Houria qui poursuit des études paramédicales au centre hospitalo-universitaire de la même ville.  Elle fait partie d’une grande famille kabyle, les Si Ahmed, forte de sept garçons et de quatre filles. Ils se marient le 5 octobre 1962 et auront trois enfants, Saliha (née en 1964), Hocine (1965) et Tarik (1967). Ils vivent ensemble depuis cinquante-huit ans ! Elle fait partie d’une grande famille kabyle, les Si Ahmed, forte de sept garçons et de quatre filles. Ils se marient le 5 octobre 1962 et auront trois enfants, Saliha (née en 1964), Hocine (1965) et Tarik (1967). Ils vivent ensemble depuis cinquante-huit ans !

Un parcours fulgurant aux laboratoires Pfizer

En octobre 1965, une banale grippe l’amène dans le cabinet d’un cousin, le docteur Abderrahmane, qui s’enquiert davantage de son parcours professionnel que de la maladie infectieuse pour laquelle le patient a sollicité sa consultation. Le praticien le persuade de prendre contact avec un de ses collègues, le docteur Raymond Nicol, directeur médical d’une société pharmaceutique internationale, pour lequel il rédige une lettre de recommandation. Accroissant auprès du médecin ses connaissances scientifiques et médicales, Mohand saisira l’opportunité d’intégrer les Laboratoires Pfizer, une entreprise pharmaceutique américaine fondée en 1849 et que la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19) a placée sur le devant de la scène planétaire (52 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2011). Quatre ans plus tard, le jeune délégué médical devient le superviseur de Pfizer pour l’Algérie, une fonction assumée jusque-là par le docteur Nicol. Directeur des ventes pour le Maghreb en 1971, il est nommé en 1974 directeur de division pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest. Une nomination à un des sièges européens des laboratoires, à Vitrolles, non loin de Marseille, élargit bientôt ses compétences géographiques (Afrique, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est) avant de prendre, en juillet 1981, le poste de directeur général de la succursale égyptienne de la société Pfizer. Avant de prendre son poste au Caire, il a poursuivi un cursus universitaire qui l’a amené à Aix-en-Provence, à l’Institut d’administration des entreprises de l’université d’Aix-Marseille, et à Pittsburgh, en Pennsylvanie, à l’université publique. En janvier 1980, il apprend la mort de sa mère en Kabylie : « Nulle autre femme n’aura vécu autant dans l’adversité », écrit-il. Le 1er mai 1990 est à marquer d’une pierre blanche : il est nommé ce jour-là vice-président du groupe Pfizer devenu un géant mondial de l’industrie pharmaceutique, nanti d’un salaire conséquent, d’un somptueux bureau en haut d’une tour de Manhattan, à New York, d’un jet privé et d’une limousine. En mai 2004, après quarante années d’activité du même employeur, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite, un moment d’intense émotion qui est fêté au Metropolitan Museum à Manhattan en présence des administrateurs des laboratoires Pfizer et de sa famille.

Une pincée de sel…

Dans son ouvrage autobiographique « Du Djurdjura à Manhattan - Résilience, pouvoir et philanthropie », il concède prolonger aujourd’hui des activités au sein d’une société de recherche médicale (en France et aux États-Unis) visant à combattre les maladies et plus particulièrement le cancer. À demi-mot, il évoque les projets humanitaires du groupe Pfizer auxquels il a été associé, au sein d’une fondation notamment. Il ne cesse cependant de réclamer l’organisation d’un Grenelle de la santé pour élaborer des réponses au niveau des exigences médicales de notre temps : « un Grenelle qui devra nous doter d’un système de santé préventif dans sa mission, innovant, décentralisé, allégé dans ses structures, débarrassé du fardeau des 35 heures, partenaire sans complexe d’un secteur privé revigoré et juste dans ses rémunérations ».

Résidant aujourd’hui sur les hauteurs d’Aix-en-Provence dans une bastide du XVIIe siècle jadis occupée par la sœur de Paul Cézanne, il préside à titre bénévole un fonds de dotation « Aix-en-Provence Mécénat » et soutient depuis de longues années SOS Villages d’enfants. Devenu malgré lui chef de famille à neuf ans, le petit kabyle a vécu le plus merveilleux des rêves en semant une pincée de sel… « Chez nous, là-bas dans la montagne, raconte-t-il dans son autobiographie, tout est symbole. Les rêves aussi. En présence d’un rêve peu réjouissant, tôt le matin, il faut semer une pincée de sel, empêchant ainsi le mauvais rêve de germer et de devenir réalité. Quant aux rêves cléments, ceux qui annoncent un printemps radieux, il faut les garder au fond de soi et surtout ne pas les propager. Par crainte du mauvais sort et des envieux ! »

Mohand Sidi Saïd © Photo X droits réservés

- Du Djurdjura à Manhattan - Résilience, pouvoir et philanthropie, par Mohand Sidi Saïd, éditions Prolégomènes, 222 pages, 2020.

Lectures complémentaires :

- L’Esprit et la molécule, par M. Sidi Saïd, Genèse éditions, 160 pages, 2012 ;

- Au secours notre santé est en péril ! par M. Sidi Saïd, Presses du Châtelet, 147 pages, 2016.

Varia : le berceau du martin-pêcheur est la Malaisie

« Le ventre orangé du martin-pêcheur, ses pattes rouge corail et surtout ses plumes bleu saphir évoquent un oiseau totalement exotique. Et en effet, la tribu des martins compte 92 espèces principalement réparties sous les tropiques. Tous ont une silhouette trapue, des pattes courtes, un bec puissant taillé comme un poignard. La plupart portent des couleurs vives aux reflets irisés.

Les scientifiques situent l’origine de ces jolis oiseaux dans la grande jungle humide de Malaisie. Aujourd’hui encore, c’est là-bas que l’on en trouve le plus de formes, de tailles et de couleurs différentes réparties à tous les étages de la forêt pluviale. Les scientifiques situent l’origine de ces jolis oiseaux dans la grande jungle humide de Malaisie. Aujourd’hui encore, c’est là-bas que l’on en trouve le plus de formes, de tailles et de couleurs différentes réparties à tous les étages de la forêt pluviale.

« Les ancêtres des martins-pêcheurs chassaient probablement des proies au sol qu’ils repéraient perchés à l’affût sur une branche. Avec le temps, certaines lignées se sont spécialisées dans la capture d’insectes en plein vol. Ces martins-chasseurs, comme on les appelle, peuvent vivre très loin de l’eau. Le martin-chasseur à dos de feu par exemple habite les déserts les plus secs d’Australie. D’autres ont appris à plonger. Ils vivent de poissons, de grenouilles et d’insectes aquatiques, ce sont les martins-pêcheurs proprement dits.

« Parmi ces bijoux colorés, une seule espèce est aventurée chez nous : le martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis Linné). Mais nos hivers les plus rigoureux gèlent ses terrains de pêche. Pour compenser des pertes parfois terribles, il n’a d’autre choix que de vivre à cent à l’heure et d’enchaîner chaque année deux, trois, voire parfois même quatre nichées nombreuses. »

Extrait du dossier « L’oiseau turquoise », réalisé par Jean-Philippe Paul, Julien Perrot et Alessandro Staehli, dans la revue « Salamandre », n° 22, août 2014, 68 pages.

Carnet : jeu de lumières

Un camarade de l’Estaque ne cesse de me rabâcher que sa ville natale, comme toutes celles de la Méditerranée, reste un étonnant jeu de lumières. Je lui redis pourtant que Maubeuge vaut bien Marseille. Les couleurs s’y affirment tout aussi joliment, à la fin de la matinée et avant le crépuscule. Quand tu te promènes le long de la Sambre, dès potron-minet, ces mêmes couleurs tremblent si délicatement, noyées dans la bruine instable de l’aube qui donne aux aulnes des rives et aux maisons éclusières des contours évanescents.

(Jeudi 14 janvier 2021)

|

Billet d’humeur

Gonflés ces ballons !

Le premier ballon gonflé d’air chaud des frères Montgolfier s’envole d’Annonay, en Ardèche, le mercredi 4 juin 1783. L’enveloppe est en papier - de celui que fabrique l’entreprise familiale des Montgolfier à Voiron - et la température de l’air est atteinte en brûlant de la paille au-dessous de l’ouverture béante de l’enveloppe. La date est celle de la réunion des États généraux de la province du Vivarais. Le vendredi 19 septembre de la même année, les industriels Joseph (1740-1810) et Étienne Montgolfier (1745-1799) réitèrent l’expérience depuis Versailles devant Louis XVI et Marie-Antoinette qui est devenue une de leurs plus fervents propagandistes. Le souverain voit s’élever dans le ciel un ballon emportant un mouton, un coq et un canard ! Succès total : les animaux atterrissent en bonne santé. La preuve est faite à la fois que la « montgolfière » fonctionne et qu’un être vivant survit à l’ascension. Le vendredi 21 novembre 1783, c’est à Paris que Jean-François Pilâtre de Rozier (1754-1785) et le marquis François-Laurent d’Arlandes (1742-1809) montent dans la nacelle. Leur ballon part du château de la Muette jusqu’à mille mètres d’altitude et se pose vingt minutes plus tard sur la Butte-aux-Cailles. Le mot « montgolfière » entre définitivement dans la langue française en 1784. Le destin de la « charlière » n'a pas connu la même faveur, bien que le physicien Jacques Charles (1746-1823) soit l’inventeur du ballon gonflé à l’hydrogène, un gaz dont la densité, rappelons-le, est quatorze fois inférieure à celle de l’air. Premier vol le 27 août 1783, et première ascension humaine par ce moyen le 1er décembre. Mais chaque fois, à quelques jours près, Charles reste l’infortuné deuxième… Deux siècles plus tard, le papier de l’enveloppe de l’aérostat a fait place au nylon : l’air est chauffé non pas avec de la paille - ce qui eût été par trop surprenant - mais avec du propane liquéfié en bouteilles (celui-là même qui alimente les cuisinières dans nos campagnes). Aujourd’hui, près d’un millier de femmes et d’hommes font partie des quatre-vingts clubs de la fédération française d’aérostation ; la moitié sont des pilotes. La pratique du vol du plus léger que l’air est régie par les règles assez strictes édictées par l’aviation civile. La phase la plus délicate se situe à l’atterrissage. Les branches d’arbres, les lignes à haute tension, les parcs d’éoliennes sont autant de pièges qu’un bon entraînement suffit à éviter. Il reste quelques anecdotes truculentes rapportées des coulisses de la fédé : un jour, un aérostier s’est posé au milieu d’un camp de naturistes ; une autre fois, un ballon a décapité deux des douze cheminées d’un château angevin ; enfin, lors d’une compétition, une montgolfière a atterri en plein poulailler…

|

Lecture critique

Une anthologie des sports équestres de 1912 à nos jours

Le cheval est devenu le partenaire de l’homme dans les courses de chars, dont le fameux quadrige, en 776 avant Jésus-Christ. Quinze siècles plus tard, en 1892, le baron Pierre de Coubertin présente le projet des Jeux olympiques modernes, mais les chevaux n’y participent pas alors qu’ils sont très présents dans la vie civile et militaire. Quatre ans après la renaissance des olympiades, en 1896, à Athènes, les premières épreuves équestres passent quasiment inaperçues lors de leur deuxième édition à Paris, en 1900. « Il faut attendre 1912 et le soutien des Suédois, grande nation équestre, nous apprennent Marie de Pellegars-Malhortie (cavalière et journaliste) et Benoit Capdebarthes (instructeur d’équitation et cavalier) dans leur "Anthologie des sports équestres", pour que les premiers lauriers soient décernés à des cavaliers. » On s’étonne cependant que seuls les officiers militaires ont alors la possibilité de concourir. Aux Jeux olympiques de Helsinki (Finlande), en 1952, les sous-officiers et militaires du rang ainsi que les civils sont enfin admis aux compétitions officielles. Quant aux femmes, elles ne peuvent s’aligner que dans la discipline du dressage. Depuis 1912, trois disciplines équestres olympiques sont au programme : le saut d’obstacles, le dressage et le concours complet. Reconnue par le Comité international olympique (CIO) et créée en 1921, la Fédération équestre internationale (FEI) gouverne les concours internationaux en dressage, saut d’obstacles, concours complet, attelage, endurance, voltige, reining (équitation western), para-dressage et para-attelage. Le cheval est devenu le partenaire de l’homme dans les courses de chars, dont le fameux quadrige, en 776 avant Jésus-Christ. Quinze siècles plus tard, en 1892, le baron Pierre de Coubertin présente le projet des Jeux olympiques modernes, mais les chevaux n’y participent pas alors qu’ils sont très présents dans la vie civile et militaire. Quatre ans après la renaissance des olympiades, en 1896, à Athènes, les premières épreuves équestres passent quasiment inaperçues lors de leur deuxième édition à Paris, en 1900. « Il faut attendre 1912 et le soutien des Suédois, grande nation équestre, nous apprennent Marie de Pellegars-Malhortie (cavalière et journaliste) et Benoit Capdebarthes (instructeur d’équitation et cavalier) dans leur "Anthologie des sports équestres", pour que les premiers lauriers soient décernés à des cavaliers. » On s’étonne cependant que seuls les officiers militaires ont alors la possibilité de concourir. Aux Jeux olympiques de Helsinki (Finlande), en 1952, les sous-officiers et militaires du rang ainsi que les civils sont enfin admis aux compétitions officielles. Quant aux femmes, elles ne peuvent s’aligner que dans la discipline du dressage. Depuis 1912, trois disciplines équestres olympiques sont au programme : le saut d’obstacles, le dressage et le concours complet. Reconnue par le Comité international olympique (CIO) et créée en 1921, la Fédération équestre internationale (FEI) gouverne les concours internationaux en dressage, saut d’obstacles, concours complet, attelage, endurance, voltige, reining (équitation western), para-dressage et para-attelage.

Lente et patiente conquête des femmes

« Jusqu’à l’apparition du moteur à explosion, nous rappellent les auteurs, la tradition équestre reste une tradition militaire, et si loisir il y a, à la chasse à courre, ce sont les hommes qui chassent tandis que les femmes suivent en voiture hippomobile… » En 1957, à Copenhague (Danemark), la britannique Sheila Willcox (et sa monture High and Mighty) est la première à remporter le titre de championne d’Europe de la Fédération équestre internationale (FEI) au concours complet, alors que la gent féminine reste exclue de la discipline aux Jeux olympiques. Fille du prince Philip et duc d’Édimbourg, la princesse Anne est devenue championne d’Europe (FEI) à Burghley (Angleterre) en 1971 au concours complet avec Doublet. En 2005, aux mêmes championnats et dans la même discipline, sa fille Zara Phillips avec Toytown enlève la médaille d’or. En 1972, année olympique tragiquement marquée par l’attentat terroriste contre la maison d’Israël au village olympique de Munich, Liselott Linsenhoff (République fédérale d’Allemagne) - avec Piaff - est la première femme à devenir championne olympique de dressage. En 1984, aux Jeux de Los Angeles, une femme militaire prend part à la compétition en concours complet, sous les couleurs du Mexique : Sandra del Castillo monte en uniforme Alegre. Associée à Mr T, la Canadienne Gail Greenough devient la première femme de l’histoire à gagner le championnat du monde de la FEI en saut d’obstacles à Aix-la-Chapelle (RFA). En 2001, au championnat d’Europe, l’équipe d’Allemagne est intouchable ! Exclusivement féminine, elle remporte l’or avec une avance écrasante de 181 points sur l’équipe néerlandaise. En 2018, les concurrentes handicapées se taillent la part du lion dans le tableau des médailles des Jeux équestres mondiaux de la FEI à Tryon, aux États-Unis. Une Danoise, Lis Hartel (1921-2009), a marqué les esprits tout au long de sa carrière et plus spécialement en 1952 lors des Jeux olympiques de Helsinki où elle a remporté la médaille d’argent dans l’épreuve individuelle de dressage avec la baie Jubilee. Performance remarquable, parce qu’elle a été une des rares femmes à se mesurer aux hommes et qu’elle était paralysée en dessous des genoux (atteinte de poliomyélite en 1944).

Une moisson de médailles et d’anecdotes

En feuilletant l’« Anthologie des sports équestres », une foule d’anecdotes disent assez la réputation grandissante des disciplines équestres et la notoriété des cavalières et cavaliers qui les pratiquent sur le plan international. Médaillé d’or avec Trebecco en saut d’obstacles aux Jeux d’Anvers, l’Italien Tommaso Lequio di Assaba (1883-1965) est réputé pour être… un coureur de jupons qui l’implique même un jour dans un duel contre un mari trompé ! Aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1932 se distinguent à la fois le cavalier et baron japonais Takeichi Nishi (1902-1945), médaille d’or avec Uranus au saut d’obstacles, unique athlète nippon à avoir ravi une médaille olympique dans une discipline équestre et l’Américain Earl Foster Thomson (1900-1971), médaille d’argent individuel et or par équipes avec Jenny Camp, qui se retire de la vie militaire en 1954 avec le grade de colonel et se reconvertit dans le professorat de… mathématiques. Trois médailles (2 or au saut d’obstacles et 1 bronze au concours complet par équipes) récompensent le Mexicain Humberto Mariles Cortés (1913-1972) et son alezan Arete aux Jeux olympiques de Londres en 1948 ; condamné pour le meurtre d’un automobiliste dans une altercation et lié au trafic de drogue, le mystère de sa mort n’a toujours pas été élucidé. Dans les années 1970-1980, on fait la connaissance du cheval bai Cornishman V qui chasse à courre avec sa partenaire Mary Gordon-Watson (Grande-Bretagne) et fera un bout de carrière au cinéma (dans les films Dead Cert et International Velvet). À cette époque, le prix de certains chevaux dépasse déjà le million de francs (environ 160 000 euros actuels). D’autres participants aux jeux équestres ne laissent pas de surprendre. Ainsi l’Allemand Hinrich Romeike (né en 1963), double champion olympique (avec Marius, en individuel et par équipes) aux Jeux de Pékin en 2008, se plaît à dire que, dentiste de profession, il n’est qu’un cavalier amateur qui ne consacre qu’une partie de sa journée à la préparation de son cheval ! Autre personnage inclassable, l’Australien Lawrence Morgan (1918-1997) qui conquiert l’or des épreuves individuelle et par équipes de concours complet aux JO de Rome en 1960 sur Salad Days, un pur-sang qu’il offre à la reine Élisabeth II d’Angleterre « comme un cadeau "d’ami à ami" avant de repartir en Australie ».

- Anthologie des sports équestres - Depuis les Jeux olympiques de 1912 jusqu’à nos jours, par Marie de Pellegars-Malhortie et Benoit Capdebarthes, éditions Flammarion, publié en partenariat avec la Fédération équestre internationale, 272 pages, 2019.

Portrait

Les systèmes de François Morellet

Dans la monographie qu’il consacre au peintre et sculpteur François Morellet, l’historien de l’art Serge Lemoine (Laon, 1943) évite les deux aspects les plus extrêmes à travers lesquels la méconnaissance a parfois réduit le personnage, la rigueur rigolarde - dont il se revendiquait parfois en une pirouette - et l’austérité complexe - avancée par des exégètes en mal de lucidité. Avec les jeux de déconstruction de la ligne, les systèmes de translation de l’arc et du carré, les principes d’une nouvelle géométrie à trois dimensions, l’artiste a enrichi le langage plastique de l’art abstrait. Certes, le sens de l’humour et de l’absurde habite continûment le plasticien, familier dès l’enfance de la rhétorique parodique et burlesque d’Alphonse Allais, de Pierre Dac, des dadaïstes et des pensionnaires du salon des Incohérents. Il demeure pourtant ce pionnier incontesté de la deuxième génération de l’abstraction géométrique qui a accompagné, voire précédé, certains de ses pairs européens et américains. Outre l’Américain Max Bill, il a manifesté le plus vif intérêt pour l’œuvre et les expériences de Josef Albers, Jean Arp, Pierre Dmitrienko, Theo van Doesburg, Auguste Herbin, Vassily Kandinsky, Julije Knifer, Bertrand Lavier, Piet Mondrian, Francis Picabia, Sol LeWitt, Vera Molnár, Jésus-Rafael Soto, Frank Stella, Sophie Taeuber, Günther Uecker et Bernar Venet. Dans la monographie qu’il consacre au peintre et sculpteur François Morellet, l’historien de l’art Serge Lemoine (Laon, 1943) évite les deux aspects les plus extrêmes à travers lesquels la méconnaissance a parfois réduit le personnage, la rigueur rigolarde - dont il se revendiquait parfois en une pirouette - et l’austérité complexe - avancée par des exégètes en mal de lucidité. Avec les jeux de déconstruction de la ligne, les systèmes de translation de l’arc et du carré, les principes d’une nouvelle géométrie à trois dimensions, l’artiste a enrichi le langage plastique de l’art abstrait. Certes, le sens de l’humour et de l’absurde habite continûment le plasticien, familier dès l’enfance de la rhétorique parodique et burlesque d’Alphonse Allais, de Pierre Dac, des dadaïstes et des pensionnaires du salon des Incohérents. Il demeure pourtant ce pionnier incontesté de la deuxième génération de l’abstraction géométrique qui a accompagné, voire précédé, certains de ses pairs européens et américains. Outre l’Américain Max Bill, il a manifesté le plus vif intérêt pour l’œuvre et les expériences de Josef Albers, Jean Arp, Pierre Dmitrienko, Theo van Doesburg, Auguste Herbin, Vassily Kandinsky, Julije Knifer, Bertrand Lavier, Piet Mondrian, Francis Picabia, Sol LeWitt, Vera Molnár, Jésus-Rafael Soto, Frank Stella, Sophie Taeuber, Günther Uecker et Bernar Venet.

Trois influences décisives

Né le 30 avril 1926 à Cholet (où il meurt le 10 mai 2016), dans le Maine-et-Loire, il se forme à la peinture dès l’âge de seize ans, œuvrant dans une figuration réaliste avant d’être bousculé par les manifestes de l’art concret et du constructivisme russe et la découverte des arts premiers.

Il produit ses premières peintures au sortir de la guerre 1939-1945, au moment où il succède à son père, Charles Morellet (1885-1964), à la direction de l’usine familiale de jouets et de voitures d’enfants (il la dirigea de 1948 à 1975). Entré dans l’administration préfectorale, son père avait repris en 1932 ladite usine que gérait son beau-père. Il semble avoir eu une saine influence sur son fils à travers la passion des arts et des lettres : proche de musiciens, chanteurs et chansonniers, il composa des chansons pour les Frères Jacques (qui ont été mises en musique, mais jamais ni chantées ni enregistrées ; l’une d’elles a été interprétée par Barbara). En 1948, la rencontre de Jacques Busse et des artistes du groupe de l’Échelle qui pratiquent un art nourri de cubisme et de fauvisme contribue à sa volonté de rompre avec les contraintes classiques de l’art et de se libérer de la pression de la tradition. Il reconnaît trois influences déterminantes : les arts océaniens (les tissus tapas notamment), l’Alhambra de Grenade (la forme d’art la plus précieuse et décadente, selon lui) ainsi que le baroque bavarois et autrichien (tout aussi décadent et merveilleux, ces auréoles pas droites, ces faux marbres, ces dorures sur plâtre).

Il produit ses premières peintures au sortir de la guerre 1939-1945, au moment où il succède à son père, Charles Morellet (1885-1964), à la direction de l’usine familiale de jouets et de voitures d’enfants (il la dirigea de 1948 à 1975). Entré dans l’administration préfectorale, son père avait repris en 1932 ladite usine que gérait son beau-père. Il semble avoir eu une saine influence sur son fils à travers la passion des arts et des lettres : proche de musiciens, chanteurs et chansonniers, il composa des chansons pour les Frères Jacques (qui ont été mises en musique, mais jamais ni chantées ni enregistrées ; l’une d’elles a été interprétée par Barbara). En 1948, la rencontre de Jacques Busse et des artistes du groupe de l’Échelle qui pratiquent un art nourri de cubisme et de fauvisme contribue à sa volonté de rompre avec les contraintes classiques de l’art et de se libérer de la pression de la tradition. Il reconnaît trois influences déterminantes : les arts océaniens (les tissus tapas notamment), l’Alhambra de Grenade (la forme d’art la plus précieuse et décadente, selon lui) ainsi que le baroque bavarois et autrichien (tout aussi décadent et merveilleux, ces auréoles pas droites, ces faux marbres, ces dorures sur plâtre).

L’humour et l’absurde

En 1951, il se lance dans l’abstraction de tendance géométrique. Il en expose les créations l’année suivante au côté de l’Américain Ellsworth Kelly (1923-2015) dont il deviendra l’ami. Proche de l’art cinétique et du minimalisme, l’expérimentation de structures simples le passionne ; il lui plaît de multiplier les possibilités de combinaison, de juxtaposition, d’entrelacement et d’interférence de ces structures dans une complexité mathématique qui intègre l’aléatoire et le hasard. Digressions sur le nombre pi, division de cercles en 16 huitièmes, décomposition d’un arc brisé en fragments, répartition aléatoire de 40 000 carrés suivant les chiffres pairs et impairs d’un annuaire téléphonique, interminables successions de parallèles à 0°, 45° et 90°, planification fantasque à l’équerre et au rapporteur, il joue avec ses systèmes jusqu’à l’infini sur le bois, la toile, le mur, l’espace en usant de peinture à l’huile, d’acrylique, de ruban adhésif, d’aluminium, d’estampes gaufrées et de grilles cinétiques. S’il exclut de ses travaux toute espèce de romantisme, il conteste dans sa démarche autant la notion d’inspiration que la moindre sensibilité ou sensualité, et cela afin de recouvrer les caractères fondamentaux de la peinture. En 1961, il fonde avec d’autres artistes (Garcia-Rossi, Le Parc, Sobrino, Stein et Yvaral) un collectif à visée politique et polémique, le GRAV, ou Groupe de recherche d’art visuel, où sont privilégiés les phénomènes optiques et la participation des spectateurs-regardeurs. Au même moment (1963), et quasi simultanément avec l’Américain Dan Flavin (1933-1996), il commence à exploiter dans ses installations la lumière fluorescente (tubes de néon et d’argon, incolores ou non). La présentation de ses œuvres intervient au sein d’institutions muséales (dont les murs font œuvre parfois) et à l’extérieur de ces structures académiques (dans la rue). Il s’est très précocement persuadé de la nécessité d’agir sur le cadre de vie de ses contemporains, ce qui l’a amené à travailler au cœur du tissu urbain avec des architectes ou à revêtir la panoplie du designer (découpes de polyester et de céramiques, construction de sphères, figuration de parallèles, obliques et perpendiculaires, trames et quadrillages). De 1983 à 1985, la nature lui souffle de nouvelles inventions à travers la série Géometrées (néologisme utilisant l’anglais) qui convie rameaux, branches et brindilles de végétaux dans son espace systémique. Plus tard, le montage de grandes toiles blanches (souvent employées en tant que plans et formes) renvoie aux postures érotiques du Kamasutra, rappelant combien l’humour et l’absurde d’une part, le poétique et le ludique d’autre part tressent, sa vie durant, un des fils conducteurs de sa démarche.

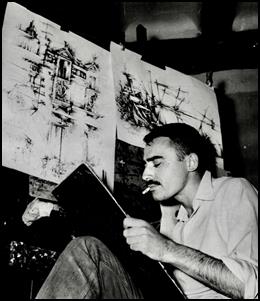

François Morellet en 2008 © Photo X droits réservés

- François Morellet, par Serge Lemoine, avec un entretien avec François Morellet par Laurent Salomé, éditions Flammarion, 240 pages, 2011

Varia : les Rêveries d’un vidéaste solitaire

« Je me souviens particulièrement de "TV as a fire place" de Ian Dibbets au Musée de Gand. Une œuvre forte par sa simplicité et sa radicalité. La télé montre un feu de bois se consumant. La télévision a remplacé l’âtre dans les foyers. On a tout le temps de se rassembler, d’observer et de méditer. L’eau et le feu seront deux constantes de l’art vidéo. Bachelard en est du coup le premier théoricien. On ne peut pas être plus clair. Ce langage me parle.

« Et là, tout s’éclaire. C’est comme découvrir un nouveau territoire.

« Mais oui, c’est là qu’il faut aller. La télévision n’est pas loin. Elle m’a enfanté comme spectateur. À mon tour, je vais enfanter de ma télévision. C’est ça l’art vidéo pour ceux qui ont vraiment saisi qui s’est passé. Pour tous ceux qui ont vécu la télé des origines (Celle des Averty, Dumayet, Barma, Santelli…). Pour tous ceux qui ont compris que la télévision, avant d’être méprisée comme agent formateur d’une idéologie de masse ou machine à fabriquer de la bêtise, nous a avant tout construits comme sujets cultivés, intelligents et sensibles aux écrans. Qu’on se le dise une bonne fois pour toutes. La télévision a formé plus de créateurs et d’artistes que toutes les écoles d’art réunies !

« Nouveau support, donc. Second souffle. Véritable respiration pour rafraîchir ma pratique. Il s’agira, donc, pour moi, de continuer à faire de la peinture, mais avec la vidéo. Aucun problème, puisqu’en art, un médium en a toujours caché un autre. Un exemple ? Ceux qui croient encore que Lascaux n’est que la naissance de la peinture doivent y regarder de plus près. Elle parle autant de mouvement, de surimpression, de fondu, de lumière, de projection, d’incantation. Lascaux, c’est un spectacle audiovisuel avant la lettre, le tout autour d’un feu de bois, si vous voyez ce que je veux dire. « Nouveau support, donc. Second souffle. Véritable respiration pour rafraîchir ma pratique. Il s’agira, donc, pour moi, de continuer à faire de la peinture, mais avec la vidéo. Aucun problème, puisqu’en art, un médium en a toujours caché un autre. Un exemple ? Ceux qui croient encore que Lascaux n’est que la naissance de la peinture doivent y regarder de plus près. Elle parle autant de mouvement, de surimpression, de fondu, de lumière, de projection, d’incantation. Lascaux, c’est un spectacle audiovisuel avant la lettre, le tout autour d’un feu de bois, si vous voyez ce que je veux dire.

« Dès lors, deux questions de fond ne cesseront d’alimenter ma réflexion et mon travail. Peut-on voir la vidéo en peinture ? Peut-on voir la peinture en vidéo ? […]

« Je dois tout à la vidéo : la reconnaissance artistique, le moteur de mes essais théoriques, mon activité d’enseignant en école d’art et à l’université, mes plus belles rencontres poétiques et affinités électriques (Don Foresta, Alain Bourges, Danielle et Jacques-Louis Nyst, Jean-Paul Tréfois, Marc Mercier, Jean-Paul Fargier…). Je lui dois d’avoir pu mettre des images derrière le mot Désir. Et je lui dois d’avoir pu mettre des mots derrière ces images. C’est-à-dire du sens. Grâce à elle, j’ai progressivement compris que l’image a toujours été du côté de la magie. Non pas seulement parce qu’elle en est l’anagramme, mais parce qu’ontologiquement elle participe d’une puissance d’hallucination, d’un trouble de la perception, qui est à l’origine de ma volonté de créer. De me situer au cœur d’une Vision, d’une Révélation. D’amener au Visible ce qui était jusque-là In-Visible ou Impré-Visible. C’est pour cela qu’en latin vidéo signifie je vois. C’est imparable. Elle est venue pour nous apprendre à voir. "Nous avons des yeux mais nous ne voyons pas" dit la Bible. Que voyons-nous d’un pétale de tulipe qui tombe, d’une bulle qui éclate, d’un arc-en-ciel, d’un éclair ? C’est pour répondre à cette question que je crée des vidéos. Pour qu’elles me produisent autant que je les produis. Tout ça, c’est la vidéo qui me l’a appris. »

Extraits de « Les Rêveries d’un vidéaste solitaire », texte de Richard Skryzak, issu de la revue « Les Carnets d’Eucharis », éditée par l’Atelier les Carnets d’Eucharis/éditions Gaussen, 168 pages, 2014.

Carnet : le secret selon Pagnol

« Un secret, s’amusait Marcel Pagnol (1895-1974), ce n’est pas quelque chose qui ne se raconte pas, mais c’est une chose qu’on se raconte "à voix basse et séparément" ».

(Mardi 9 février 2021)

Malade de la vie

L’état d’un ami artiste peintre me touche infiniment. N’ayant plus la force ni l’espoir de croire à sa guérison, il est entré au début de l’année dans le cycle médicamenteux des malades de la vie : tranquillisants, somnifères, euphorisants, excitants, calmants, etc.

(Vendredi 12 février 2021)

|

Billet d’humeur

De la célérité de la lumière

Jeune chercheur, Ole Christensen Römer (1644-1710) est chargé de classer les manuscrits de son illustre prédécesseur Tycho Brahe (1546-1601). Invité en 1671 à séjourner à l'Observatoire de Paris par l’astronome savoisien naturalisé français Jean-Dominique Cassini (1625-1712), il étudie notamment le mouvement des satellites de Jupiter, découverts en 1610 par le mathématicien et astronome italien Galilée (1564-1642). Il constate que les occultations de ces satellites par la planète sont en retard par rapport aux prédictions des éphémérides lorsque la Terre est loin de Jupiter, et qu'ils sont en avance lorsque la Terre en est plus proche. En septembre 1676, il en déduit que c'est le temps que met la lumière à nous parvenir de Jupiter qui cause ce retard ou cette avance : la lumière n'a donc pas, comme on le pensait auparavant, une vitesse infinie. L’astronome danois estime à 11 minutes son temps de propagation depuis le Soleil (il est en fait de 8 minutes et 19 secondes) mais, comme la distance de la Terre au Soleil est alors très mal connue, il ne cherchera pas plus longtemps à déterminer la vitesse de la lumière. Il se contenta de mettre au point plusieurs instruments, dont la lunette méridienne. Près de deux siècles plus tard, le physicien écossais James Clerk Maxwell (1831-1879) établit la théorie électromagnétique de la lumière (1865, qu’il développe en 1873). L’identification de la lumière avec les phénomènes électromagnétiques est essentielle parce qu’elle sous-entend que les champs électrique et magnétique se propagent dans l’espace. Elle implique du même coup l’identité de célérité entre la vitesse de la lumière et la propagation d’un ébranlement électromagnétique qui sera vérifié ultérieurement. Pratiquement au même moment, deux physiciens français effectueront les toutes premières mesures directes de la vitesse de la lumière. Hippolyte Fizeau (1819-1896) et Léon Foucault (1819-1868), qui travaillent ensemble durant quelques années, définissent très précisément cette vitesse, égale à 299 792 458 mètres par seconde.

|

Lecture critique

François Gibault dans la peau d’un diariste

Ce que l’on retient du poilu de 14-18 qui se raconte dans « Un journal (1933-1940) » est l’ardente curiosité à connaître le fond et le tréfonds de l’âme de ses contemporains en même temps que la causticité malveillante à piquer jusqu’au sang ses victimes et à enfoncer l’aiguille le plus lentement possible. Avocat et écrivain, exécuteur testamentaire de Louis-Ferdinand Céline (il en a été le biographe), François Gibault (Paris, 1932) est le véritable diariste de cette relation périodique qui se déroule entre 1933 et 1940, c’est-à-dire durant les années d’avant la Deuxième Guerre mondiale où s’enflent les tensions et les totalitarismes européens. Malintentionné et défaitiste, le narrateur est persuadé que la France va perdre la guerre qui s’annonce. Il déplore que son pays qui doit gérer les traités de la Grande Guerre s’entête à multiplier les politiques sociales tandis qu’outre-Rhin l’Allemagne se réarme frénétiquement. « La victoire nous a fait beaucoup de mal, elle nous a complètement démobilisés, justifie-t-il le vendredi 23 juin 1933, et l’on n’a plus pensé qu’à fêter notre triomphe lamentable. Nous aurions dû aller jusqu’à Berlin ».

La démocratie ? « …au regard des principes et sur le papier, elle est le plus juste et le plus équitable des régimes politiques, lit-on le samedi 19 janvier 1935, mais il est le moins efficace. Il pèche par un excès de libertés qui le paralyse. À vouloir trop bien faire, on risque de faire mal. Les pays à régime fort sont souvent mieux gouvernés que les autres. Au prix d’atteintes aux droits des gens, ils savent où ils vont et ils y vont. Entre les deux mon cœur balance évidemment. » Le diariste est on ne peut plus corrosif à portraiturer ses voisins lorsque survient un incendie le lundi 20 février 1933, à 4 heures du matin, rue Sommerard, à Paris : « Il faut voir la satisfaction sur tous les visages aux fenêtres des maisons voisines, et entendre les commérages comme si c’était le défilé du 14 juillet qui passait dans la rue, et leur déception, teintée il est vrai de "merci mon Dieu", quand on a su qu’il n’y avait ni morts ni blessés. » Le lundi 28 août 1933, nul doute qu’il pense aux chefs de guerre quand il avoue se méfier « …des vieux et de tous les donneurs de leçons. Ce n’est pas parce qu’ils sont vieux qu’ils ne sont pas cons. Leur expérience n’est souvent que l’accumulation de leurs erreurs, de leurs bévues, de leurs échecs, de leurs gaffes, de ce qu’il ne fallait pas faire. » Les gens de presse - et leurs lecteurs - prennent un drôle de coup sur la plume lorsqu’après huit jours de repos, il reprend le travail, le lundi 6 janvier 1936, à la Bibliothèque nationale où il s’occupe des périodiques : « La liberté de la presse a conduit à mille folies mais il me semble que les journalistes se sont un peu assagis ces temps derniers. Les lecteurs n’ont d’appétit que pour ce qui pue, pour le scandale, la chute des uns, les catastrophes ferroviaires ou aériennes, les morts. Les événements heureux les touchent moins, ils ne peuvent pas critiquer, se lamenter. […] Le catastrophisme a du bon, du nécessaire même. Ouvrir les yeux des amorphes est une obligation absolue, sinon à quoi servent les journaux ? » « Ce journal est mon confident, écrit-il le jeudi 4 janvier 1934, mon témoin, mon jumeau, encore que je ne lui dise pas tout ! Nous avons nos secrets et, enfermé en permanence dans le tiroir de mon bureau, dont Odile n’a pas la clé, il est le gardien de pensées qui ne regardent personne. J’espère, avant de mourir, avoir la force de le détruire. Qu’il disparaisse avec moi. » Le dimanche 16 août 1936, il commente les Jeux olympiques de Berlin qui viennent de s’achever : « Les athlètes allemands sont les meilleurs du monde puisqu’ils ont remporté 89 médailles, loin devant les 48 autres nations qui participaient à ces Jeux. Ce triomphe des Aryens apporte de l’eau au moulin d’Hitler malgré la

La démocratie ? « …au regard des principes et sur le papier, elle est le plus juste et le plus équitable des régimes politiques, lit-on le samedi 19 janvier 1935, mais il est le moins efficace. Il pèche par un excès de libertés qui le paralyse. À vouloir trop bien faire, on risque de faire mal. Les pays à régime fort sont souvent mieux gouvernés que les autres. Au prix d’atteintes aux droits des gens, ils savent où ils vont et ils y vont. Entre les deux mon cœur balance évidemment. » Le diariste est on ne peut plus corrosif à portraiturer ses voisins lorsque survient un incendie le lundi 20 février 1933, à 4 heures du matin, rue Sommerard, à Paris : « Il faut voir la satisfaction sur tous les visages aux fenêtres des maisons voisines, et entendre les commérages comme si c’était le défilé du 14 juillet qui passait dans la rue, et leur déception, teintée il est vrai de "merci mon Dieu", quand on a su qu’il n’y avait ni morts ni blessés. » Le lundi 28 août 1933, nul doute qu’il pense aux chefs de guerre quand il avoue se méfier « …des vieux et de tous les donneurs de leçons. Ce n’est pas parce qu’ils sont vieux qu’ils ne sont pas cons. Leur expérience n’est souvent que l’accumulation de leurs erreurs, de leurs bévues, de leurs échecs, de leurs gaffes, de ce qu’il ne fallait pas faire. » Les gens de presse - et leurs lecteurs - prennent un drôle de coup sur la plume lorsqu’après huit jours de repos, il reprend le travail, le lundi 6 janvier 1936, à la Bibliothèque nationale où il s’occupe des périodiques : « La liberté de la presse a conduit à mille folies mais il me semble que les journalistes se sont un peu assagis ces temps derniers. Les lecteurs n’ont d’appétit que pour ce qui pue, pour le scandale, la chute des uns, les catastrophes ferroviaires ou aériennes, les morts. Les événements heureux les touchent moins, ils ne peuvent pas critiquer, se lamenter. […] Le catastrophisme a du bon, du nécessaire même. Ouvrir les yeux des amorphes est une obligation absolue, sinon à quoi servent les journaux ? » « Ce journal est mon confident, écrit-il le jeudi 4 janvier 1934, mon témoin, mon jumeau, encore que je ne lui dise pas tout ! Nous avons nos secrets et, enfermé en permanence dans le tiroir de mon bureau, dont Odile n’a pas la clé, il est le gardien de pensées qui ne regardent personne. J’espère, avant de mourir, avoir la force de le détruire. Qu’il disparaisse avec moi. » Le dimanche 16 août 1936, il commente les Jeux olympiques de Berlin qui viennent de s’achever : « Les athlètes allemands sont les meilleurs du monde puisqu’ils ont remporté 89 médailles, loin devant les 48 autres nations qui participaient à ces Jeux. Ce triomphe des Aryens apporte de l’eau au moulin d’Hitler malgré la  victoire de Jesse Owens au cent mètres, épreuve reine des jeux, qu’Hitler n’a pas encaissée. » L’acerbe diariste sait aussi se moquer de lui quand il déclare, le jeudi 7 janvier 1937 : « Nous venons de prendre une grande décision, l’achat d’une traction avant Citroën, dont nous n’avons aucun besoin, c’est donc une folie, mais tout le monde vante les mérites de cette voiture et nous avons envie de pouvoir sortir de Paris où l’atmosphère est de plus en plus irrespirable, au sens propre comme au figuré. La voiture nous sera livrée dans deux mois. » « Je suis de plus en plus maniaque, confesse-t-il le mardi 3 août 1937. Je compte mes pas dans la rue, les marches des escaliers, les ampoules des lustres, mais je dois m’arrêter de compter en cas de survenance d’un événement que j’ai déterminé, l’arrivée d’un véhicule par exemple. Contraint de m’arrêter de compter, je m’attends à des choses, bonnes ou calamiteuses en fonction du chiffre atteint. » Le journal intime prend fin dans la douleur le mercredi 30 mai 1940 à la mort de sa femme, infirmière hospitalière à la Croix-Rouge : « Odile a été tuée lors d’un bombardement. […] La défaite de nos armées me blesse au plus profond de moi-même et, plus encore, la mort de la femme que j’aime. La conjugaison de ces deux malheurs m’est insupportable. […] Ma vie s’arrête avec celle d’Odile, qui vient de donner la sienne pour la France. J’écris une lettre à mon neveu [André] pour lui demander de me comprendre et d’aimer son pays malgré tout. Je lui lègue le peu de biens que nous possédons. Et que Dieu le garde ! Le cœur gros mais soulagé, je rejoins Odile. » victoire de Jesse Owens au cent mètres, épreuve reine des jeux, qu’Hitler n’a pas encaissée. » L’acerbe diariste sait aussi se moquer de lui quand il déclare, le jeudi 7 janvier 1937 : « Nous venons de prendre une grande décision, l’achat d’une traction avant Citroën, dont nous n’avons aucun besoin, c’est donc une folie, mais tout le monde vante les mérites de cette voiture et nous avons envie de pouvoir sortir de Paris où l’atmosphère est de plus en plus irrespirable, au sens propre comme au figuré. La voiture nous sera livrée dans deux mois. » « Je suis de plus en plus maniaque, confesse-t-il le mardi 3 août 1937. Je compte mes pas dans la rue, les marches des escaliers, les ampoules des lustres, mais je dois m’arrêter de compter en cas de survenance d’un événement que j’ai déterminé, l’arrivée d’un véhicule par exemple. Contraint de m’arrêter de compter, je m’attends à des choses, bonnes ou calamiteuses en fonction du chiffre atteint. » Le journal intime prend fin dans la douleur le mercredi 30 mai 1940 à la mort de sa femme, infirmière hospitalière à la Croix-Rouge : « Odile a été tuée lors d’un bombardement. […] La défaite de nos armées me blesse au plus profond de moi-même et, plus encore, la mort de la femme que j’aime. La conjugaison de ces deux malheurs m’est insupportable. […] Ma vie s’arrête avec celle d’Odile, qui vient de donner la sienne pour la France. J’écris une lettre à mon neveu [André] pour lui demander de me comprendre et d’aimer son pays malgré tout. Je lui lègue le peu de biens que nous possédons. Et que Dieu le garde ! Le cœur gros mais soulagé, je rejoins Odile. »

François Gibault © Photo X droits réservés

- Un journal (1933-1940), par François Gibault, éditions Gallimard, Nrf, 144 pages, 2018.

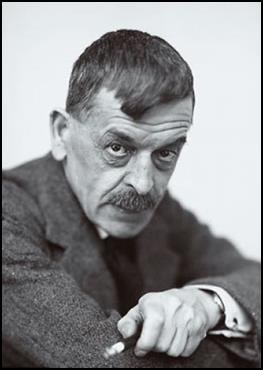

Portrait

La langue parlée de Charles Ferdinand Ramuz

Les cheveux plats coiffés d’un chapeau de vigneron, les sourcils broussailleux, la moustache coupée au ras des lèvres et les traits anguleux, souvent vêtu de velours cannelé ou de drap rugueux, il ressemble fort aux personnages de papier qu’il met en page dans ses nombreux ouvrages, des personnages issus de son canton natal qu’il ne quitte jamais si l’on excepte un séjour à Paris de douze années. Très tôt, Charles Ferdinand Ramuz marque dans ses écrits son indépendance à l’égard du français classique. « Il faut que mon style ait la démarche de mes personnages », justifie-t-il en 1904 dans les pages de son « Journal » (1895-1942). « J’ai écrit (j’ai essayé d’écrire) une langue parlée : la langue parlée par ceux dont je suis né », explique-t-il dans sa « Lettre à Bernard Grasset » (1929). Selon lui, les paysans sont en mesure de représenter une littérature vraiment universelle puisqu’ils vivent constamment avec les éléments, les animaux, la nature. Il expérimente ainsi une langue qui traduit la réalité de sa terre et des gens qui en vivent, une langue dont on sait aujourd’hui qu’elle constitue un authentique style littéraire. Si Louis-Ferdinand Céline, Paul Claudel, Jean Paulhan, Romain Rolland et Stefan Zweig comptent au nombre de ses meilleurs propagandistes, ses détracteurs parmi lesquels Auguste Bailly (1878-1967) et Paul Souday (1869-1929) sont tout aussi virulents à condamner chez lui une langue française dégradée. Les cheveux plats coiffés d’un chapeau de vigneron, les sourcils broussailleux, la moustache coupée au ras des lèvres et les traits anguleux, souvent vêtu de velours cannelé ou de drap rugueux, il ressemble fort aux personnages de papier qu’il met en page dans ses nombreux ouvrages, des personnages issus de son canton natal qu’il ne quitte jamais si l’on excepte un séjour à Paris de douze années. Très tôt, Charles Ferdinand Ramuz marque dans ses écrits son indépendance à l’égard du français classique. « Il faut que mon style ait la démarche de mes personnages », justifie-t-il en 1904 dans les pages de son « Journal » (1895-1942). « J’ai écrit (j’ai essayé d’écrire) une langue parlée : la langue parlée par ceux dont je suis né », explique-t-il dans sa « Lettre à Bernard Grasset » (1929). Selon lui, les paysans sont en mesure de représenter une littérature vraiment universelle puisqu’ils vivent constamment avec les éléments, les animaux, la nature. Il expérimente ainsi une langue qui traduit la réalité de sa terre et des gens qui en vivent, une langue dont on sait aujourd’hui qu’elle constitue un authentique style littéraire. Si Louis-Ferdinand Céline, Paul Claudel, Jean Paulhan, Romain Rolland et Stefan Zweig comptent au nombre de ses meilleurs propagandistes, ses détracteurs parmi lesquels Auguste Bailly (1878-1967) et Paul Souday (1869-1929) sont tout aussi virulents à condamner chez lui une langue française dégradée.

Revuiste et romancier

Il est né à Pully, dans le canton de Vaud, en Suisse, le 24 septembre 1878 (mort au même lieu le 23 mai 1947). Son père, Émile (1847-1910), est commerçant en denrées coloniales ; sa mère Louise est née Davel (1852-1925). Il obtient sa licence ès lettres à l’université de Lausanne mais n’éprouve pas beaucoup d’intérêt pour le métier de maître d’étude commencé au collège d’Aubonne (commune helvète du district de Morges) en 1901 et interrompu l’année suivante pour se rendre à Paris afin d’y préparer un doctorat ès lettres qu’il abandonne assez vite (la thèse doctorale était dévolue au poète et écrivain Maurice de Guérin [1810-1839] qui fut l’initiateur du poème en prose en langue française). Outre le suivi de cours à la Sorbonne, ses années parisiennes sont jalonnées d’écrits qui ne sont pas couronnés d’une grande réussite commerciale : « Le Petit Village » (1903), « Aline » (1905), « La Grande Guerre de Sonderbond » (1905), « Les Circonstances de la vie » (1907), « Jean-Luc persécuté » (1908), « Aimé Pache, peintre vaudois » (1911), « Vie de Samuel Belet » (1913), « Adieu à beaucoup de personnages » (1914). De 1903 à 1904, il est à Weimar le précepteur des enfants du comte Maurice Prozor (1849-1928), diplomate russe et ministre plénipotentiaire du tsar. En 1904, il est l’un des membres fondateurs de la revue La Voile Latine (1904-1910), publiée sous les auspices de la Société des beaux-arts de Genève. Il se marie en 1913 avec la peintre Cécile Cellier (1872-1954) qui lui donnera une fille, Marianne. En 1914, l’imminence de la guerre lui fait regagner la Suisse qu’il ne quittera plus. En 1916, il fonde avec ses confrères Edmond Gilliard (1875-1969) et Paul Budry (1883-1949) les Cahiers vaudois (1914-1920), une revue dont il rédige le premier numéro-manifeste, « Raison d’être ». Les Cahiers vaudois publient ses nouveaux romans : « La Guérison des maladies » (1917), « Le Grand Printemps » (1917), « Les Signes parmi nous » (1919), « Salutation paysanne » (1921), « Terre du ciel » (1921) - qui sera publié en 1925 sous le titre « Joie dans le ciel » -, « La Séparation des races » (1923) et « Passage du poète » (1923) qui paraîtra à Paris en 1929 sous le titre « La Fête des vignerons ». C. F. Ramuz s’intéresse aussi au cinéma : il est, en 1933, un des figurants du film « Rapt » de Dimitri Kirsanoff (réalisateur français d’origine estonienne, 1899-1957), long-métrage tiré de son roman « La Séparation des races ». À partir de 1924, le soutien de l’éditeur Bernard Grasset améliore sensiblement sa condition et les années suivantes sont profuses en livraisons, parfois traduites en plusieurs langues. Citons : « La Grande Peur dans la montagne » (1926), « La Beauté sur la terre » (1927), « Farinet ou la fausse monnaie » (1932), « Taille de l’homme » (1933), « Derborence » (1934), « Le Garçon savoyard » (1936), « Besoin de grandeur » (1937) et « Si le soleil ne revenait pas » (1937). Outre « Questions » (1935) et « Fragments de journal » (1941) où le romancier se double d’un moraliste convaincant, il offre à son ami Igor Stravinsky (1882-1971), alors exilé en Suisse, le livret d’une de ses plus belles compositions, « L’Histoire du soldat », conte musical créé en septembre 1918 au théâtre de Lausanne sous la baguette d’Ernest Ansermet (1883-1969). Également proche de l’écrivain, le chef d’orchestre suisse lui commandera des textes de chansons… « Aimé Pache, peintre vaudois » (1911), « Vie de Samuel Belet » (1913), « Adieu à beaucoup de personnages » (1914). De 1903 à 1904, il est à Weimar le précepteur des enfants du comte Maurice Prozor (1849-1928), diplomate russe et ministre plénipotentiaire du tsar. En 1904, il est l’un des membres fondateurs de la revue La Voile Latine (1904-1910), publiée sous les auspices de la Société des beaux-arts de Genève. Il se marie en 1913 avec la peintre Cécile Cellier (1872-1954) qui lui donnera une fille, Marianne. En 1914, l’imminence de la guerre lui fait regagner la Suisse qu’il ne quittera plus. En 1916, il fonde avec ses confrères Edmond Gilliard (1875-1969) et Paul Budry (1883-1949) les Cahiers vaudois (1914-1920), une revue dont il rédige le premier numéro-manifeste, « Raison d’être ». Les Cahiers vaudois publient ses nouveaux romans : « La Guérison des maladies » (1917), « Le Grand Printemps » (1917), « Les Signes parmi nous » (1919), « Salutation paysanne » (1921), « Terre du ciel » (1921) - qui sera publié en 1925 sous le titre « Joie dans le ciel » -, « La Séparation des races » (1923) et « Passage du poète » (1923) qui paraîtra à Paris en 1929 sous le titre « La Fête des vignerons ». C. F. Ramuz s’intéresse aussi au cinéma : il est, en 1933, un des figurants du film « Rapt » de Dimitri Kirsanoff (réalisateur français d’origine estonienne, 1899-1957), long-métrage tiré de son roman « La Séparation des races ». À partir de 1924, le soutien de l’éditeur Bernard Grasset améliore sensiblement sa condition et les années suivantes sont profuses en livraisons, parfois traduites en plusieurs langues. Citons : « La Grande Peur dans la montagne » (1926), « La Beauté sur la terre » (1927), « Farinet ou la fausse monnaie » (1932), « Taille de l’homme » (1933), « Derborence » (1934), « Le Garçon savoyard » (1936), « Besoin de grandeur » (1937) et « Si le soleil ne revenait pas » (1937). Outre « Questions » (1935) et « Fragments de journal » (1941) où le romancier se double d’un moraliste convaincant, il offre à son ami Igor Stravinsky (1882-1971), alors exilé en Suisse, le livret d’une de ses plus belles compositions, « L’Histoire du soldat », conte musical créé en septembre 1918 au théâtre de Lausanne sous la baguette d’Ernest Ansermet (1883-1969). Également proche de l’écrivain, le chef d’orchestre suisse lui commandera des textes de chansons…

Les maléfices de contrées jumelles

Dans cette Suisse calviniste repliée sur elle-même, comme à l’écart du monde, l’impérieux souci de l’authenticité a marqué la vie et l’écriture de Charles Ferdinand Ramuz. Il lui fait rejoindre des écrivains et des peintres épris de la même recherche, au sein de La Voile Latine et des Cahiers vaudois notamment. Nombre d’entre eux contestent avec la même fermeté que lui le moralisme patriotique de la littérature populaire romande. Leurs ouvrages répondent aux mêmes exigences esthétiques que C. F. Ramuz formalise et énonce dans deux livres publiés en 1914, « Adieu à beaucoup de personnages » et « L’Exemple de Cézanne ». Lui reste cependant inimitable au travers des bouleversements maléfiques et surnaturels qu’il déchaîne sous sa plume, portés ici par le berger Clou, borgne chercheur d’or qui passe son temps à ramasser des cailloux Dans cette Suisse calviniste repliée sur elle-même, comme à l’écart du monde, l’impérieux souci de l’authenticité a marqué la vie et l’écriture de Charles Ferdinand Ramuz. Il lui fait rejoindre des écrivains et des peintres épris de la même recherche, au sein de La Voile Latine et des Cahiers vaudois notamment. Nombre d’entre eux contestent avec la même fermeté que lui le moralisme patriotique de la littérature populaire romande. Leurs ouvrages répondent aux mêmes exigences esthétiques que C. F. Ramuz formalise et énonce dans deux livres publiés en 1914, « Adieu à beaucoup de personnages » et « L’Exemple de Cézanne ». Lui reste cependant inimitable au travers des bouleversements maléfiques et surnaturels qu’il déchaîne sous sa plume, portés ici par le berger Clou, borgne chercheur d’or qui passe son temps à ramasser des cailloux  (La Grande Peur dans la montagne), propagés là par le cordonnier Branchu qui dispense maladies, violences et catastrophes naturelles (Le Règne de l’Esprit malin, 1917). Toute pénétrée des odeurs de la terre, sa facture garde surtout la verdeur des vignobles sulfatés de la vallée du Rhône, la froideur pure des champs enneigés du Valais, l’humidité parfumée du lac Léman. Des contrées qui ne lui sont pas aussi différentes qu’on veut bien le dire. Alors qu’il se promène dans la campagne vaudoise avec son ami Stravinski, pour qui il vient d’écrire « L’Histoire du soldat », C. F. Ramuz lui confie : « Quand vous me parliez de votre pays et que nous cheminions dans le mien, il me semblait qu’il n’y avait plus deux pays, parce que par-delà les deux pays et par-delà tous les pays, il y a peut-être le pays où l’on a en commun un Père et une Mère, où la grande parenté des hommes est entr’aperçue pour un instant. Car c’est à le ré-apercevoir pour un instant que tendent tous les arts et à nulle autre chose… » (La Grande Peur dans la montagne), propagés là par le cordonnier Branchu qui dispense maladies, violences et catastrophes naturelles (Le Règne de l’Esprit malin, 1917). Toute pénétrée des odeurs de la terre, sa facture garde surtout la verdeur des vignobles sulfatés de la vallée du Rhône, la froideur pure des champs enneigés du Valais, l’humidité parfumée du lac Léman. Des contrées qui ne lui sont pas aussi différentes qu’on veut bien le dire. Alors qu’il se promène dans la campagne vaudoise avec son ami Stravinski, pour qui il vient d’écrire « L’Histoire du soldat », C. F. Ramuz lui confie : « Quand vous me parliez de votre pays et que nous cheminions dans le mien, il me semblait qu’il n’y avait plus deux pays, parce que par-delà les deux pays et par-delà tous les pays, il y a peut-être le pays où l’on a en commun un Père et une Mère, où la grande parenté des hommes est entr’aperçue pour un instant. Car c’est à le ré-apercevoir pour un instant que tendent tous les arts et à nulle autre chose… »

Charles Ferdinand Ramuz © Photo X droits réservés

- La Grande Peur dans la montagne, par C. F. Ramuz, éditions Infolio, collection Maison neuve, dessins de Guy Toubon, postface de Stéphane Pétermann, 320 pages, 2018 (1926, première parution) ;

- La Séparation des races, par C. F. Ramuz, éditions Gallimard, collection L’Imaginaire, avant-propos et notes de Noël Cordonnier, 224 pages, 2010 (1923) ;

- Derborence, par C. F. Ramuz, éditions Grasset, collection les Cahiers rouges, 238 pages, 2003 (1934) ;

- La Beauté sur la terre, par C. F. Ramuz, éditions Gallimard, collection Folio (n° 5211), préface de Christian Morzewski, 288 pages, 2011 (1927).

Varia : les orchidées des Côtes en Auvergne

« Le site des Côtes, aux portes de Clermont-Ferrand, recèle un riche patrimoine botanique. Outre les orchidées, d’autres plantes remarquables sont présentes sur le plateau des Côtes proprement dit ou ses satellites, Chanturgue et le puy de Var : l’aster à feuilles d’osyris, le liseron des Monts cantabriques, le géranium sanguin, la scille d’automne, le sorbier domestique ou encore l’aster amelle qui bénéficie d’une protection nationale en raison de sa rareté. […]

« La famille des orchidacées existe depuis environ 75 millions d’années (à la fin du crétacé). Elle fait partie des "monocotylédones", vaste subdivision du règne végétal qui existe depuis beaucoup plus longtemps et se caractérise, entre autres, par des feuilles aux nervures parallèles et des fleurs de "type 3" (3 sépales, 3 pétales, 3 ou 6 étamines). […] « En Auvergne, parmi les 55 espèces d’orchidées, 17 sont protégées. […]

« Parmi les 19 orchidées du site : l’orchidée nid d’oiseau ou néottie nid d’oiseau (Neottia nidus-avis (Linné) L.C.M. Richard, 1817. Plante hétérotrophe (ne fait pas de photosynthèse), elle est nourrie par des champignons du sol, implantés à l’intérieur de ses petites racines et eux-mêmes associés aux racines des arbres voisins. L’orchidée vit donc aux dépens de la photosynthèse des arbres. […] L’orchis mâle (Orchis mascula Linné, 1755). Malgré son nom, l’orchis mâle est hermaphrodite, comme toutes les orchidées. Son nom serait dû à l’aspect suggestif de l’éperon redressé. […] L’orchis pourpre (Orchis purpurea Hudson, 1762). Labelle anthropomorphe évoquant une danseuse avec une robe ample et des bras rigides : deux lobes latéraux minces encadrent un lobe central très large, divisé lui-même en deux lobes séparés par une dent. Il est blanc avec des taches pourpres. […] » Les autres orchidées sont : orchis pyramidal, céphalanthère à grandes fleurs (ou helléborine blanche), céphalanthère à longues feuilles (ou céphalanthère à feuilles en épée), céphalanthère rouge (ou helléborine rouge), épipactis à larges feuilles, épipactis à petites feuilles, orchis bouc, listère ovale (ou double-feuille), ophrys abeille, ophrys petite araignée (ou ophrys litigieux), ophrys araignée, ophrys frelon, ophrys mouche, ophrys bécasse, orchis homme-pendu et platanthère à deux feuilles. « Parmi les 19 orchidées du site : l’orchidée nid d’oiseau ou néottie nid d’oiseau (Neottia nidus-avis (Linné) L.C.M. Richard, 1817. Plante hétérotrophe (ne fait pas de photosynthèse), elle est nourrie par des champignons du sol, implantés à l’intérieur de ses petites racines et eux-mêmes associés aux racines des arbres voisins. L’orchidée vit donc aux dépens de la photosynthèse des arbres. […] L’orchis mâle (Orchis mascula Linné, 1755). Malgré son nom, l’orchis mâle est hermaphrodite, comme toutes les orchidées. Son nom serait dû à l’aspect suggestif de l’éperon redressé. […] L’orchis pourpre (Orchis purpurea Hudson, 1762). Labelle anthropomorphe évoquant une danseuse avec une robe ample et des bras rigides : deux lobes latéraux minces encadrent un lobe central très large, divisé lui-même en deux lobes séparés par une dent. Il est blanc avec des taches pourpres. […] » Les autres orchidées sont : orchis pyramidal, céphalanthère à grandes fleurs (ou helléborine blanche), céphalanthère à longues feuilles (ou céphalanthère à feuilles en épée), céphalanthère rouge (ou helléborine rouge), épipactis à larges feuilles, épipactis à petites feuilles, orchis bouc, listère ovale (ou double-feuille), ophrys abeille, ophrys petite araignée (ou ophrys litigieux), ophrys araignée, ophrys frelon, ophrys mouche, ophrys bécasse, orchis homme-pendu et platanthère à deux feuilles.

Extraits de « Les Orchidées des Côtes de Clermond-Ferrand », ouvrage dirigé par Élisabeth Cartoux, Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 108 pages, 2016.

Carnet : l’étonnement du poète

Le maître de la seconde école de Silésie, Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau (1616-1679), a pour modèle l’Italien Giambattista Marino (1569-1625). Ce familier de l’entourage de Marie de Médicis sous le nom de Cavalier Marin, qui est l’un des pères de la poésie précieuse, posait « l’étonnement » comme première exigence du poète et lui demandait d’abandonner son art s’il ne savait « surprendre ».

Pauvre Richaud !

Auteur des Reliques, André de Richaud (1907-1968) avait vendu sa particule contre un paletot noir, sale, misérable… Vieux, rongé par les éthers d’alcools secs, ce filleul de Verlaine, les yeux humides, parcourus de larmes, revoyait la matinée où deux enfants s’étaient embrassés comme des « grands ». Pauvre Richaud, pauvre Rimbaud… Richaud veillait à la renaissance de quelque alchimie dont personne n’a connu la pierre philosophale… Mozart lui avait harnaché des ailes. Ces dépouilles douloureuses - Artaud, Adamov, Audiberti, Richaud - suscitaient un respect presque religieux de la poésie. Sa flamme dansait sous les lambris des théâtres. (Robert Hossein, La Sentinelle aveugle, Bernard Grasset).

(Samedi 27 février 2021)

Songes d’adolescence

Je n’étais encore qu’un adolescent quand je lus les « Trois Mousquetaires » et beaucoup de romans d’Alexandre Dumas qui ont été pour tant de jeunes gens de ma génération comme une incomparable réserve de songes. Quelques mois plus tard, mon père me donna à lire une volumineuse collection de romans classiques russes : Lermontov, Gogol, Tchekov m’apportèrent rêves et délectations… Dès lors je n’ai plus cessé d’aimer passionnément les livres.

Un jeu de balance

Un jour, Auguste Chabaud entendit le poète grec d’expression française Jean Moréas (1856-1910) prononcer : « Il faut chercher le nombre qui règle les plateaux/Et la perfection est un jeu de balance ». Vers qu’il ne cessa toute sa vie de répéter dans ses propos et de citer dans ses écrits. (Raymond Charmet, Auguste Chabaud, éd. La Bibliothèque des arts, 1973)

(Vendredi 12 mars 2021)

|

Billet d’humeur

Une fine lame