Les Papiers collés

de Claude Darras

Automne 2019

Carnet : Définition

La vie est une aveugle qui tient l’homme en laisse.

(Georges Perros, « Papiers collés » I, Gallimard/l’Imaginaire, 1960-2011)

Maxime

On ne perd pas son temps en écoutant son cœur.

(Jules Mougin, « Magma », hors commerce, imprimé à Metz, 1985)

Symbolique des mots

Souvent, un seul mot symbolise un penseur, une œuvre, un temps. Socrate demande de se « connaître soi-même », Protagoras institue l’homme « mesure de toutes choses », Galilée place la terre dans son orbite en déclarant Eppur si muove, « et pourtant elle tourne ». Descartes aussi a eu son « mot » lorsqu’il a enseigné que l’homme serait « comme maître et possesseur de la nature… ». On se souvient peut-être davantage de son Cogito « je pense, donc je suis ».

Rezvani, lanceur d’alerte

En 1980 déjà, Serge Rezvani (Téhéran, 1928) avait alerté ses contemporains sur certaines pratiques prétendument « artistiques » dont les progrès foudroyants procédaient de la bêtise et de l’escroquerie. Le peintre et écrivain disait sa révolte devant la banalisation de l’art, effrayé par un public aliéné par la folie de l’instantanéité, où la satisfaction de l’œil dispense de mobiliser l’esprit.

Souvenir d’Algérie

Le cinéaste australien Bob Connelly (né en 1945) se souvient encore avec effroi d’une scène vécue durant la guerre d’Algérie. « Une équipe de la BBC voulait filmer une exécution et ils ont demandé qu’elle soit retardée parce que leur caméra s’était bloquée. C’est la pire chose que je n’aie jamais entendue. C’est dégoûtant. »

(Samedi 29 juin 2019)

Sociologie gitane

Malgré leur dévotion, les Gitans affirment que les trois choses les plus stupides du monde sont : inviter un cafetier à boire, faire partie de la Croix-Rouge, et se vêtir en pénitent pendant la semaine sainte…

Galop d’essai

Le mot roman, qui correspond à l’anglais novel et se dit shosetsu en japonais, désigne, à l’image des deux caractères chinois, xiao (petit) et shuo (dire), qui le composent, un court récit, d’une petite centaine de pages au maximum, sans grande importance, qui au Japon sert de galop d’essai au futur écrivain.

Dictature de l’oral

On sait, depuis longtemps hélas, que le succès de librairie d’un auteur inconnu tient largement à ses performances télévisuelles, bref à la qualité de son discours oral et de son apparence.

(Mercredi 10 juillet 2019)

|

Billet d’humeur

Haro sur le platane

Planté dans quelques parcs à la Renaissance à titre purement ornemental, le platane dont l’origine est très ancienne (il fait partie du premier groupe de dicotylédones apparus au crétacé), s’est imposé par la suite en raison de sa vigueur et de sa rusticité en tant qu’arbre d’alignement. Une grande partie des avenues et places méridionales sont ombragées par le platane commun ou platane à feuilles d’érable, Platanus x acerifolia (le x indique qu’il s’agit d’un hybride). Or ce bel arbre reste sous la menace d’un champignon dévastateur, Ceratocystis fimbriata, qui a vraisemblablement débarqué à Marseille en 1945, niché dans le bois des caisses de munitions de l’armée américaine. Vecteur de la maladie du chancre coloré, le microchampignon a déjà infecté près de 50 000 platanes dans le sud-est de la France, près de 120 000 individus en Italie et des centaines de milliers aux États-Unis (où le parasite avait été décelé dès 1929). Le chancre coloré se propage dans les parties ligneuses de l’arbre (tronc, racines et branches) et empoisonne son hôte jusqu’à sa mort qui intervient entre 3 et 6 ans. L’antidote est venu… d’Amérique : des chercheurs et généticiens de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) de Montpellier et d’Avignon ont conçu en 1991 un plant résistant aux toxines du parasite à partir des clones de Platanus occidentalis, un platane croissant dans les vallées des fleuves du Mississippi et de l’Ohio, aux États-Unis. Alors que les replantations se poursuivent dans l’hexagone, on est effaré d’apprendre qu’on supprime encore des platanes de bords de route au prétexte qu’ils se précipitent sur les voitures !

|

Lecture critique

Jean-Michel Thibaux en Égypte pharaonique

Rien ne passionne plus Jean-Michel Thibaux (Toulon, 1949-2015) que les mythes, les textes anciens, les figures légendaires. De Cléopâtre à Vercingétorix, cet auteur franco-turc s’est fait une spécialité d’éclairer d’une manière toute baroque les gisements des cultures antiques. Inventer comme il le fait, même à partir d’une connaissance aiguë de l’histoire et d’une observation attentive du monde, lui permet d’échapper à la dialectique de l’exégèse philologique et de l’essai historique et idéologique, l’une et l’autre toujours faussés comme on sait. Dans « Le Maître des pyramides », l’invention de Fabien Fuentès, jeune hydraulicien passionné d’archéologie égyptienne, donne à l’intrigue des ressorts si vraisemblables que le lecteur ne détecte pas toujours les libertés que le narrateur prend avec les sources historiques. Pourtant, la toile de fond du récit constituée par le chantier de construction du canal de Suez, voie d’eau située en territoire égyptien et unissant de Suez à Port-Saïd la mer Rouge à la Méditerranée, déroule les événements et portraiture les témoins avec la justesse d’un historien des Annales. À l’époque, les Britanniques redoutent que la concession attribuée pour 99 ans à la Compagnie universelle du canal maritime de Suez n’accroisse l’influence de la France et ne renforce sa position stratégique en cette région du monde. Au fil des pages, nous suivons les faits et gestes de Ferdinand de Lesseps, mandaté par son ami Saïd Pacha, vice-roi d’Égypte, et encouragé par Napoléon III, Rien ne passionne plus Jean-Michel Thibaux (Toulon, 1949-2015) que les mythes, les textes anciens, les figures légendaires. De Cléopâtre à Vercingétorix, cet auteur franco-turc s’est fait une spécialité d’éclairer d’une manière toute baroque les gisements des cultures antiques. Inventer comme il le fait, même à partir d’une connaissance aiguë de l’histoire et d’une observation attentive du monde, lui permet d’échapper à la dialectique de l’exégèse philologique et de l’essai historique et idéologique, l’une et l’autre toujours faussés comme on sait. Dans « Le Maître des pyramides », l’invention de Fabien Fuentès, jeune hydraulicien passionné d’archéologie égyptienne, donne à l’intrigue des ressorts si vraisemblables que le lecteur ne détecte pas toujours les libertés que le narrateur prend avec les sources historiques. Pourtant, la toile de fond du récit constituée par le chantier de construction du canal de Suez, voie d’eau située en territoire égyptien et unissant de Suez à Port-Saïd la mer Rouge à la Méditerranée, déroule les événements et portraiture les témoins avec la justesse d’un historien des Annales. À l’époque, les Britanniques redoutent que la concession attribuée pour 99 ans à la Compagnie universelle du canal maritime de Suez n’accroisse l’influence de la France et ne renforce sa position stratégique en cette région du monde. Au fil des pages, nous suivons les faits et gestes de Ferdinand de Lesseps, mandaté par son ami Saïd Pacha, vice-roi d’Égypte, et encouragé par Napoléon III,  dans la réalisation, de 1859 à 1869, du fameux canal. Nous y croisons l’ingénieur Louis-Maurice Linant de Bellefonds, directeur des travaux publics égyptiens, le médecin (et éminence grise) Antoine Clot-Bey, le peintre paysagiste Prosper Barbot, l’explorateur et géographe Stanislas d’Escayrac de Lauture. L’engagement de Fabien Fuentès dans le grand œuvre du canal de Suez, ses démêlés avec les pilleurs de tombes et les voleurs de momies, et jusqu’à son idylle avec Fati Neshaoui, paysanne et guérisseuse du désert, entrelacent plaisamment des péripéties aux rebondissements fertiles avec les dieux et les rites de la civilisation pharaonique. Pourtant, c’est un autre des protagonistes, Zaïd le Noir, qui gouverne la narration ; il la régente en quelque sorte au travers de l’action obstinée qu’il mène à la tête des Moines guerriers de l’islam, légion secrète censée libérer l’Égypte de ses occupants successifs, grecs, perses, ottomans, français et britanniques. L’ordre des Moines guerriers a été fondé bien avant l’expansion arabe, nous renseigne Jean-Michel Thibaux, sous le règne du pharaon Nechao II de la XXVIe dynastie saïte (VIIe-VIe s. av. J.-C.). Il était né de la nécessité de préserver les cultes quand les Perses du roi Nabuchodonosor avaient envahi l’Égypte. Mais il avait acquis sa puissance bien plus tard, en entrant au service du prophète Mahomet : les pyramides de la vallée des Rois représentaient les symboles de son existence et de son indépendance. Rien d’étonnant à ce que Fabien Fuentes qui entreprend de rechercher le lieu de sépulture du couple souverain Aménophis IV ou Akhenaton-Néfertiti (XIVe s. av. J.-C.) se retrouvât sur la liste de Zaïd le Noir parmi les infidèles à abattre… Je n’en dirai pas davantage afin de ne pas déflorer le dénouement du roman. dans la réalisation, de 1859 à 1869, du fameux canal. Nous y croisons l’ingénieur Louis-Maurice Linant de Bellefonds, directeur des travaux publics égyptiens, le médecin (et éminence grise) Antoine Clot-Bey, le peintre paysagiste Prosper Barbot, l’explorateur et géographe Stanislas d’Escayrac de Lauture. L’engagement de Fabien Fuentès dans le grand œuvre du canal de Suez, ses démêlés avec les pilleurs de tombes et les voleurs de momies, et jusqu’à son idylle avec Fati Neshaoui, paysanne et guérisseuse du désert, entrelacent plaisamment des péripéties aux rebondissements fertiles avec les dieux et les rites de la civilisation pharaonique. Pourtant, c’est un autre des protagonistes, Zaïd le Noir, qui gouverne la narration ; il la régente en quelque sorte au travers de l’action obstinée qu’il mène à la tête des Moines guerriers de l’islam, légion secrète censée libérer l’Égypte de ses occupants successifs, grecs, perses, ottomans, français et britanniques. L’ordre des Moines guerriers a été fondé bien avant l’expansion arabe, nous renseigne Jean-Michel Thibaux, sous le règne du pharaon Nechao II de la XXVIe dynastie saïte (VIIe-VIe s. av. J.-C.). Il était né de la nécessité de préserver les cultes quand les Perses du roi Nabuchodonosor avaient envahi l’Égypte. Mais il avait acquis sa puissance bien plus tard, en entrant au service du prophète Mahomet : les pyramides de la vallée des Rois représentaient les symboles de son existence et de son indépendance. Rien d’étonnant à ce que Fabien Fuentes qui entreprend de rechercher le lieu de sépulture du couple souverain Aménophis IV ou Akhenaton-Néfertiti (XIVe s. av. J.-C.) se retrouvât sur la liste de Zaïd le Noir parmi les infidèles à abattre… Je n’en dirai pas davantage afin de ne pas déflorer le dénouement du roman.

Jean-Michel Thibaux © Photo Stéphane Olivier, droits réservés

- Le Maître des pyramides, par Jean-Michel Thibaux, éditions Calmann-Levy, 288 pages, 2018.

Portrait

Tadao Ando, un autodidacte de génie

Sans la moindre provocation, Tadao Ando (Osaka, 13 septembre 1941) revendique sa formation autodidacte : ses parents n’avaient pas les moyens de l’envoyer étudier à l’université. L’étude de précis d’architecture et de monographies d’artistes, dont les carnets de Le Corbusier (1887-1965) dénichés chez un bouquiniste d’Osaka (grande ville portuaire du Japon), l’éveille aux beaux-arts et à la science de l’architecte. Un séjour en Europe, via le Transsibérien, rendu possible par les primes versées au boxeur amateur qu’il est devenu pour garantir sa subsistance consacre sa vocation. La découverte du Parthénon à Athènes lui révèle que le temple d’Athéna Parthénos est gouverné par les mathématiques : « Les mathématiques, témoigne-t-il, c’est la force de la raison humaine qui se dissimule dans l’architecture, l’essence de l’architecture occidentale, de l’Antiquité aux travaux modernes de Le Corbusier. » Il entreprend d’autres voyages entre 1962 et 1969 (États-Unis, Europe, Afrique) où il s’attache, entre autres domaines, à l’étude de l’architecture religieuse (temple du Panthéon à Rome, abbayes cisterciennes et églises romanes en France). Sans la moindre provocation, Tadao Ando (Osaka, 13 septembre 1941) revendique sa formation autodidacte : ses parents n’avaient pas les moyens de l’envoyer étudier à l’université. L’étude de précis d’architecture et de monographies d’artistes, dont les carnets de Le Corbusier (1887-1965) dénichés chez un bouquiniste d’Osaka (grande ville portuaire du Japon), l’éveille aux beaux-arts et à la science de l’architecte. Un séjour en Europe, via le Transsibérien, rendu possible par les primes versées au boxeur amateur qu’il est devenu pour garantir sa subsistance consacre sa vocation. La découverte du Parthénon à Athènes lui révèle que le temple d’Athéna Parthénos est gouverné par les mathématiques : « Les mathématiques, témoigne-t-il, c’est la force de la raison humaine qui se dissimule dans l’architecture, l’essence de l’architecture occidentale, de l’Antiquité aux travaux modernes de Le Corbusier. » Il entreprend d’autres voyages entre 1962 et 1969 (États-Unis, Europe, Afrique) où il s’attache, entre autres domaines, à l’étude de l’architecture religieuse (temple du Panthéon à Rome, abbayes cisterciennes et églises romanes en France).

L’influence de Le Corbusier

De Le Corbusier, il admire tout. Et ses croquis de voyage exposés au Centre Pompidou à Paris d’octobre à décembre 2018 suffisent à dire l’influence considérable que l’architecte et urbaniste suisse a exercée sur lui. En 1965, il arrive en France quelques semaines après la mort de son mentor. Il se rendra néanmoins sur les lieux de ses réalisations, en particulier à Ronchamp (Vosges) pour la chapelle Notre-Dame-du-Haut et à Marseille pour l’unité d’habitation la Cité radieuse. Dans l’ouvrage monographique « Tadao Ando, le Défi », il raconte à Frédéric Migayrou (conservateur en chef des collections architecture, design et création industrielle du Centre Pompidou) :  « J’ai fini par construire des maquettes à l’échelle 1/200 de toutes les créations de Le Corbusier (aujourd’hui, ces maquettes sont conservées à la fondation Le Corbusier). En les observant attentivement, j’ai eu le sentiment que Le Corbusier avait créé un vaste univers, un espace qui pénètre profondément dans l’âme. En tant qu’architecte, n’avait-il pas fait des allers-retours entre un monde abstrait, comme la villa Savoye, et le concret ? Cette découverte m’a beaucoup appris. » Partant du principe que l’architecture se fonde sur une tension entre choses abstraites et choses concrètes, il cite en exemple la Colline du Bouddha, qu’il a édifiée à Sapporo (Hokkaido, Japon, 2012-2015). Il recommande la lecture de l’Hommage au carré du peintre allemand Josef Albers comme manifestation de l’abstrait, et des Prisons imaginaires de l’architecte et graveur vénitien Piranèse comme manifestation du concret : « J’ai conclu, dit-il, que mon problème éternel était de parvenir à une architecture qui exprime à la fois l’abstrait et le concret, comme "un labyrinthe imaginaire piranésien se dissimulant dans un cadre albersien". » « J’ai fini par construire des maquettes à l’échelle 1/200 de toutes les créations de Le Corbusier (aujourd’hui, ces maquettes sont conservées à la fondation Le Corbusier). En les observant attentivement, j’ai eu le sentiment que Le Corbusier avait créé un vaste univers, un espace qui pénètre profondément dans l’âme. En tant qu’architecte, n’avait-il pas fait des allers-retours entre un monde abstrait, comme la villa Savoye, et le concret ? Cette découverte m’a beaucoup appris. » Partant du principe que l’architecture se fonde sur une tension entre choses abstraites et choses concrètes, il cite en exemple la Colline du Bouddha, qu’il a édifiée à Sapporo (Hokkaido, Japon, 2012-2015). Il recommande la lecture de l’Hommage au carré du peintre allemand Josef Albers comme manifestation de l’abstrait, et des Prisons imaginaires de l’architecte et graveur vénitien Piranèse comme manifestation du concret : « J’ai conclu, dit-il, que mon problème éternel était de parvenir à une architecture qui exprime à la fois l’abstrait et le concret, comme "un labyrinthe imaginaire piranésien se dissimulant dans un cadre albersien". »

Du verre et du béton

En 1969, il ouvre son agence à Tokyo où il conçoit bientôt ses premières maisons élémentaires à échelle humaine, les « Guerilla Houses » (1971), dont la désignation martiale lui est inspirée par Trotski et Che Guevara (Guerrilla III, la maison Tomishima, Osaka, 1973). Formes géométriques simples, usage du béton, façades fermées, éclairage zénithal, petites cours intérieures franchies par d’étroites passerelles, ces habitations sont suivies d’ensembles collectifs régis selon les mêmes principes. Autrement dit, il s’agit d’apporter activement la lumière naturelle dans les pièces, de suggérer la continuité entre intérieur et extérieur, de créer des espaces qui consonnent avec la nature environnante et catalysent les effets changeants du temps et des saisons. Fréquemment d’ailleurs, avec la lumière, la pluie et le vent s’engouffrent dans ses bâtiments qui remodèlent profondément la topographie du site d’implantation, créant un nouvel environnement où apparaît un paysage renaturalisé. L’eau d’un océan, d’un lac ou d’une rivière s’intègre parfois dans ces réalisations  (Maison à Malibu III, Californie, 2006-2012) ; quelquefois aussi, l’architecte enfouit les infrastructures de l’édifice dans le sol (Musée d’art de Chichu, Naoshima, Japon, 2000-2004). Tadao Ando éprouve les qualités naturelles, historiques et sociales des lieux afin de valoriser la mémoire des communautés qui les ont façonnés et de mettre au jour leur identité en les enrichissant de nouvelles dimensions (Musée San, Wonju, Corée du Sud, 2005-2012 ; Pointe de la Douane, Venise, 2006-2009 ; Bourse de Commerce, Paris, 2016). Au Texas, en banlieue de Fort Worth, il édifie un Musée d’art moderne à côté du Kimbell Art Museum conçu par son collègue américain Louis Kahn. Il utilise uniquement du verre et du béton, deux matériaux qui représentent pour lui le XXe siècle. Il a d’ailleurs conservé de son périple européen l’usage du béton inventé en France : « Le béton armé a été inventé en 1897 en France, à Paris, précise-t-il à Valérie Duponchelle et Béatrice de Rochebouët (Le Figaro, vendredi 12 octobre 2018). L’œuvre d’Auguste Perret le rappelle. J’aime le béton tout simplement parce que, en le voyant, je le trouve beau. Le béton est disponible partout. Je veux réaliser quelque chose d’exceptionnel avec un matériau commun et dont l’accès est illimité. » (Maison à Malibu III, Californie, 2006-2012) ; quelquefois aussi, l’architecte enfouit les infrastructures de l’édifice dans le sol (Musée d’art de Chichu, Naoshima, Japon, 2000-2004). Tadao Ando éprouve les qualités naturelles, historiques et sociales des lieux afin de valoriser la mémoire des communautés qui les ont façonnés et de mettre au jour leur identité en les enrichissant de nouvelles dimensions (Musée San, Wonju, Corée du Sud, 2005-2012 ; Pointe de la Douane, Venise, 2006-2009 ; Bourse de Commerce, Paris, 2016). Au Texas, en banlieue de Fort Worth, il édifie un Musée d’art moderne à côté du Kimbell Art Museum conçu par son collègue américain Louis Kahn. Il utilise uniquement du verre et du béton, deux matériaux qui représentent pour lui le XXe siècle. Il a d’ailleurs conservé de son périple européen l’usage du béton inventé en France : « Le béton armé a été inventé en 1897 en France, à Paris, précise-t-il à Valérie Duponchelle et Béatrice de Rochebouët (Le Figaro, vendredi 12 octobre 2018). L’œuvre d’Auguste Perret le rappelle. J’aime le béton tout simplement parce que, en le voyant, je le trouve beau. Le béton est disponible partout. Je veux réaliser quelque chose d’exceptionnel avec un matériau commun et dont l’accès est illimité. »

|

À Frédéric Edelmann et Isabelle Regnier (Le Monde, vendredi 12 octobre 2018) qui lui demandaient s’il se reconnaissait des maîtres japonais à l’instar de Le Corbusier, Tadao Ando a répondu : « Je ne pense pas en termes de nationalité. Mais je peux vous dire que mon chien, que j’ai appelé Le Corbusier, devait à l’origine s’appeler Kenzo Tange [architecte japonais, 1913-2005], mais on m’a dissuadé de le faire. Je voulais lui donner ce nom parce que c’était un animal que j’allais aimer, que j’allais même adorer ! ».

|

Ando Tadao © Photo Nobuyoshi Araki, droits réservés

Tadao Ando dans l’enceinte de l’église de la Lumière à Ibaraki (Japon)

© Photo Kazumi Kurigami, droits réservés

- Tadao Ando, le Défi, ouvrage collectif dirigé par Frédéric Migayrou, assisté de Yuki Yoshikawa, éditions Flammarion/Centre Pompidou/Bourse de Commerce-Collection Pinault Paris, 256 pages, 2018.

Varia : Nicolas Dipre, peintre et cartographe

« De la vie et des œuvres du peintre Nicolas Dipre, ou d’Ypres, dit d’Amiens, nous savons à la fois beaucoup et peu de chose. D’une famille de peintres parisiens - Colin ou Nicolas d’Amiens son père, André d’Ypres son grand-père – il s’installe à Avignon où il est attesté dès 1495. Il demeure dans la paroisse Saint-Agricol ; il se marie en 1508 avec Honorade Bigle, fille du menuisier Jean Bigle, dit aussi Jacquiot le menuisier, avec laquelle il a au moins huit enfants. Parmi eux Antoine deviendra peintre, Pierre Orfèvre, deux autres fils ecclésiastiques […]. Il travaille pour la ville et différents commanditaires de 1495 à 1517 […]. L’attention des historiens de l’art s’est naturellement surtout portée sur les retables encore conservés et connus ou documentés par des prix faits détaillés. Les travaux plus humbles que le peintre réalisa n’ont pas subsisté mais les comptes de la ville d’Avignon attestent leur grande variété : peinture de statues, d’armoiries et de panneaux pour diverses festivités, clavecin pour la reine de France, horloge, décorations de banquets et de funérailles, costumes pour le carnaval. Auteur longtemps sollicité de ces œuvres éphémères, Nicolas Dipre s’est aussi imposé comme cartographe […]. « De la vie et des œuvres du peintre Nicolas Dipre, ou d’Ypres, dit d’Amiens, nous savons à la fois beaucoup et peu de chose. D’une famille de peintres parisiens - Colin ou Nicolas d’Amiens son père, André d’Ypres son grand-père – il s’installe à Avignon où il est attesté dès 1495. Il demeure dans la paroisse Saint-Agricol ; il se marie en 1508 avec Honorade Bigle, fille du menuisier Jean Bigle, dit aussi Jacquiot le menuisier, avec laquelle il a au moins huit enfants. Parmi eux Antoine deviendra peintre, Pierre Orfèvre, deux autres fils ecclésiastiques […]. Il travaille pour la ville et différents commanditaires de 1495 à 1517 […]. L’attention des historiens de l’art s’est naturellement surtout portée sur les retables encore conservés et connus ou documentés par des prix faits détaillés. Les travaux plus humbles que le peintre réalisa n’ont pas subsisté mais les comptes de la ville d’Avignon attestent leur grande variété : peinture de statues, d’armoiries et de panneaux pour diverses festivités, clavecin pour la reine de France, horloge, décorations de banquets et de funérailles, costumes pour le carnaval. Auteur longtemps sollicité de ces œuvres éphémères, Nicolas Dipre s’est aussi imposé comme cartographe […].

« Au tout début du XVIe siècle la controverse toujours latente entre le pape et le roi de France sur les limites de leurs territoires respectifs avait pris une vigueur nouvelle. Depuis la réunion de la Provence au royaume en 1481, les États pontificaux se trouvaient complètement enclavés au sein du royaume et la Durance comme le Rhône en constituaient en partie la frontière. Toutefois les rives de ces cours d’eau changeaient au gré des inondations et la propriété de leurs innombrables îles aux contours fluctuants donnait lieu à des contestations récurrentes. Chaque partie habituellement convoquait des témoins, riverains de longue date, pour attester l’ancienneté d’un contour, d’une propriété, d’un usage.

« La carte comme élément de preuve apparaît dans la comptabilité de la ville d’Avignon qui nous révèle le rôle de Nicolas Dipre.

« En 1500, il relève et trace sur parchemin les limites de la ville. En 1501, il détaille dans une facture autographe les opérations qu’il a dû mener pour établir la carte de la Durance et du Rhône. On le voit parcourir à cheval les environs de la ville pour "tirer au vif", terres, termes, châteaux, îles, palières, puis avec Pierre de Petra, avocat de la ville et du pape, monter sur le pont, dans les tours du palais, sur les remparts, ou, avec le courrier de la ville, mesurer le pont et les murs, puis dessiner une carte en couleur à partir des relevés sur le terrain des cours de la Durance et du Rhône, d’abord sur papier puis sur parchemin, non sans revenir plusieurs fois sur son travail pour le corriger en fonction des remarques de l’avocat. À la fin de l’année 1501, il peint de nouveau deux cartes du territoire et des fleuves et au printemps 1502, la carte de la limite avec la Provence est de nouveau peinte et envoyée à Pierre de Petra alors en cour de France […]. Il ne reste rien de ces œuvres […]. »

Extraits de « Nicolas Dipre cartographe : histoire d’une œuvre », article de Claude-France Hollard (archiviste paléographe, conservateur en chef honoraire du Patrimoine, Avignon), issu de la « Revue de l’art », n° 167/2010-1, éditions Ophrys, 88 pages.

Carnet : les hommes de bien

Philosophe et mathématicien autrichien, puis britannique, Ludwig Wittgenstein (1889-1951) se plaisait à dire, à propos de ses amitiés successives qui correspondaient pour lui à un besoin très vif, souvent tourné vers des êtres très différents de lui-même : « Je collectionne les hommes de bien ».

Accessoires

Étonnant comme les accessoires peuvent ancrer durablement une image : soit qu’ils marquent une singularité : le chapeau de Gaston Defferre, soit qu’ils symbolisent un projet : « une rose à la main », soit qu’ils établissent une connivence entre le personnage désigné et le public : l’accordéon du président Giscard d’Estaing ou la tête de veau vinaigrette louée par Jacques Chirac. Rompus aux techniques du genre, certains hommes politiques ont su se construire une image à accessoires emblématiques pour séduire leur électorat.

Jean Jaurès au Panthéon

Aux obsèques de Jean Jaurès (son transfert au Panthéon), les roses ont remplacé les immortelles rouges des funérailles civiles du XIXe siècle. C’est le dirigeant radical Édouard Herriot - on l’a un peu oublié - qui, le premier, demanda au gouvernement de rendre un hommage national à Jean Jaurès et de transférer sa dépouille au Panthéon, lors de son allocution d’inauguration de la statue du tribun à Carmaux. Ce bourg minier du Sud-Ouest occupait une place d’honneur dans le mythe jauressien : c’est là que Jaurès s’était fait élire au Palais-Bourbon après sa conversion au socialisme, et il était enterré tout près, à Albi.

Paysages d’après nature

Edgar Degas (1834-1917) ne peignait pas de paysages d’après nature et souvent dessinait des rochers en prenant pour modèle les fragments de coke de son poêle de faïence.

Les idoles et la philo

« Tout ce que la philosophie peut faire, considère Ludwig Wittgenstein (1889-1951), consiste à détruire les idoles ; encore faut-il ne pas en créer de nouvelles : le langage, par exemple. »

Fiction et autobiographie

Toute fiction est une autobiographie fantasmée, prétendait James Joyce.

(Mardi 23 juillet 2019)

|

Billet d’humeur

Infortunés Béotiens !

Selon les Athéniens, les habitants de la Béotie, région de Grèce dont le centre principal est la ville de Thèbes, apparaissent comme des personnes incultes, peu sensibles aux arts, affectés de goûts grossiers et dotés d’un esprit plutôt lourd. Tout naturellement, le béotisme a désigné l’esprit borné, la stupidité illettrée, le manque d’ouverture, la grossièreté des manières et du goût de ses adeptes. D’un individu profane en quelque domaine, d’un novice, d’un débutant, on en vient à dire, abusivement : « C’est un béotien en la matière. » L’épithète est en effet abusive, injuste de surcroît et tout à fait infondée. Il suffit pour le démontrer de rappeler que de grands personnages sont issus de Béotie parmi lesquels les poètes Hésiode, Pindare et Corinne, maîtresse de Pindare, l’écrivain Plutarque et le roi des Thébains Œdipe. Dans le registre des caractères nationaux, de semblables stéréotypes traversent inévitablement les conversations de comptoir : tel peuple est prétentieux ou roublard, tel autre licencieux ou vulgaire, dit-on pour justifier en dernier ressort l’ordre établi.

|

Lecture critique

Le réquisitoire accablant de Valérie Chansigaud

La France est peut-être le pays des droits de l’homme mais sûrement pas de la nature : on pourrait paraphraser ainsi l’ouvrage de Valérie Chansigaud (Lyon, 1961), « Les Français et la nature : pourquoi si peu d’amour ? ». L’essai dresse un réquisitoire accablant sur la conduite, historiquement indifférente, de nos concitoyens face à la nature et à sa nécessaire protection. Et l’historienne des sciences et de l’environnement (chercheuse associée au CNRS/Laboratoire SPHere - Sciences, Philosophie, Histoire - de l’université Paris Diderot) ne manque assurément ni d’arguments ni de pertinence pour le démontrer. « Aucune personnalité politique française, écrit-elle, ne manifeste un intérêt aussi vif pour l’environnement à l’époque de Franklin Roosevelt, aucune structure académique française n’offre alors de poste équivalent à celui dont profite Aldo Leopold [écologue américain, 1887-1948] et les Français sont absents de l’essor de l’écologie scientifique avant les années 1970 (soit plus de vingt ans après la mort de Leopold et plus d’un demi-siècle après la fondation de cette discipline). » « Durant la période allant de 1890 à 1945, poursuit-elle, la France paraît être un désert pour les questions d’environnement au regard du tourbillon qui agite les intellectuels, les scientifiques, les militants et les politiques américains. » La France est peut-être le pays des droits de l’homme mais sûrement pas de la nature : on pourrait paraphraser ainsi l’ouvrage de Valérie Chansigaud (Lyon, 1961), « Les Français et la nature : pourquoi si peu d’amour ? ». L’essai dresse un réquisitoire accablant sur la conduite, historiquement indifférente, de nos concitoyens face à la nature et à sa nécessaire protection. Et l’historienne des sciences et de l’environnement (chercheuse associée au CNRS/Laboratoire SPHere - Sciences, Philosophie, Histoire - de l’université Paris Diderot) ne manque assurément ni d’arguments ni de pertinence pour le démontrer. « Aucune personnalité politique française, écrit-elle, ne manifeste un intérêt aussi vif pour l’environnement à l’époque de Franklin Roosevelt, aucune structure académique française n’offre alors de poste équivalent à celui dont profite Aldo Leopold [écologue américain, 1887-1948] et les Français sont absents de l’essor de l’écologie scientifique avant les années 1970 (soit plus de vingt ans après la mort de Leopold et plus d’un demi-siècle après la fondation de cette discipline). » « Durant la période allant de 1890 à 1945, poursuit-elle, la France paraît être un désert pour les questions d’environnement au regard du tourbillon qui agite les intellectuels, les scientifiques, les militants et les politiques américains. »

Théoriciens et lobbies

Comment expliquer le retard chronique de la France et l’indifférence de la majorité de sa population ? L’auteure déplore le manque d’inclination de nos concitoyens pour la nature et leur incapacité à se mobiliser en faveur des dimensions éthiques, sociales et politiques de la défense des animaux et de l’environnement. « À ces difficultés, renchérit-elle, s’ajoute une grande fascination, typiquement française, pour une approche extrêmement théorique des problèmes sociaux et environnementaux : comme en témoignent les œuvres de nombreux philosophes contemporains comme Edgar Morin (né en 1921), André Gorz (1923-2007), Jean-Jacques Salomon (1929-2008), Félix Guattari (1930-1992), Michel Serres (né en 1930), Bruno Latour (né en 1947). »

Selon Valérie Chansigaud, la sauvegarde de la biodiversité requiert trois acteurs distincts : une recherche scientifique libre et indépendante afin de disposer de connaissances précises et impartiales, une société civile pluraliste apte à favoriser l’expression de tous, et un État bienveillant, capable de financer correctement la recherche, de garantir la transparence des actions publiques et de se soustraire à l’influence souvent néfaste des lobbies comme les syndicats agricoles, la fédération nationale des chasseurs et les industriels (fabricants de pesticides). Selon Valérie Chansigaud, la sauvegarde de la biodiversité requiert trois acteurs distincts : une recherche scientifique libre et indépendante afin de disposer de connaissances précises et impartiales, une société civile pluraliste apte à favoriser l’expression de tous, et un État bienveillant, capable de financer correctement la recherche, de garantir la transparence des actions publiques et de se soustraire à l’influence souvent néfaste des lobbies comme les syndicats agricoles, la fédération nationale des chasseurs et les industriels (fabricants de pesticides).

La protection de la nature ? un idéal politique

L’auteure loue néanmoins l’action de personnalités françaises qui œuvrent ou ont œuvré à la sauvegarde de la nature, de la biodiversité et des écosystèmes, tels l’entomologiste Jean-Henri Fabre (1823-1915), le géographe Élisée Reclus (1830-1905), le biologiste et écrivain Jean Rostand (1894-1977), le naturaliste et biologiste Théodore Monod (1902-2000), l’agronome René Dumont (1904-2001), le naturaliste Robert Hainard (1906-1999), l’anthropologue Claude Lévi-Strauss (1908-2009), le romancier et aviateur Romain Gary (1914-1980), l’ornithologue Jean Dorst (1924-2001), le botaniste Jean-Marie Pelt (1933-2015), l’écrivain et naturaliste François Terrasson (1939-2006). Ces personnnalités de grand format ne sont hélas pas lues ou entendues comme elles le devraient. Il est crucial, selon Valérie Chansigaud, de rétablir le lien, non pas avec la nature, mais avec les questions politiques. L’absence complète des questions d’environnement durant l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle de 2017 est symptomatique du retard des élites politiques de notre pays. « Il faut donc promouvoir la protection de la nature pour ce qu’elle est : un idéal politique mêlant démocratie et pluralisme, argumente-t-elle. Un message que les Français sont tout à fait capables de comprendre. Il est indéniable que le monde est en train de changer. Il est temps de se battre pour une vraie défense de la vie du Terre. Ne serait-ce pas le plus beau et le plus fort des projets politiques ? ».

Valérie Chansigaud © Photo X, droits réservés

- Les Français et la nature. Pourquoi si peu d’amour ? par Valérie Chansigaud, éditions Actes Sud, « Mondes sauvages, pour une nouvelle alliance », 192 pages, 2017.

Portrait

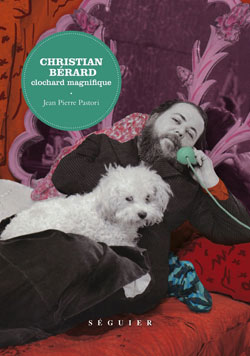

Christian Bérard, le clochard magnifique

L’homme était fantasque, cabotin, imprévisible et généreux. Avec des vêtures extravagantes - un bleu de travail rapiécé ou un peignoir effrangé constellés de taches de peinture, une barbe roussie au henné qui le faisait ressembler à Orson Welles, de longs cheveux gras, des ongles noirs, une nonchalance de dandy, il détonnait et fascinait à la fois dans les cénacles parisiens de l’entre-deux-guerres et de l’Occupation. Car ses talents de peintre et d’illustrateur suscitaient la curiosité voire l’admiration des sommités culturelles de son temps. Christian Bérard (Paris, 1902-1949) cultivait aussi avec un bonheur rare la passion de la scénographie, de la décoration et de la mode. Comptant parmi ses amis les plus proches le couturier Christian Dior (qui fut d’abord son galeriste), le poète et cinéaste Jean Cocteau, l’écrivain Boris Kochno (directeur des Ballets russes avec lequel il partagea vingt années de sa vie), le chorégraphe Serge Lifar, les comédiens Louis Jouvet et Jean-Louis Barrault (dont l’épouse l’actrice Madeleine Renaud était sa cousine), la mécène et comtesse Lily Pastré, il influença considérablement le cinéma, le théâtre et la mode de son temps. De célèbres photographes ont immortalisé le personnage parmi lesquels Cecil Beaton, Brassaï, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Horst P. Horst et Irving Penn. L’homme était fantasque, cabotin, imprévisible et généreux. Avec des vêtures extravagantes - un bleu de travail rapiécé ou un peignoir effrangé constellés de taches de peinture, une barbe roussie au henné qui le faisait ressembler à Orson Welles, de longs cheveux gras, des ongles noirs, une nonchalance de dandy, il détonnait et fascinait à la fois dans les cénacles parisiens de l’entre-deux-guerres et de l’Occupation. Car ses talents de peintre et d’illustrateur suscitaient la curiosité voire l’admiration des sommités culturelles de son temps. Christian Bérard (Paris, 1902-1949) cultivait aussi avec un bonheur rare la passion de la scénographie, de la décoration et de la mode. Comptant parmi ses amis les plus proches le couturier Christian Dior (qui fut d’abord son galeriste), le poète et cinéaste Jean Cocteau, l’écrivain Boris Kochno (directeur des Ballets russes avec lequel il partagea vingt années de sa vie), le chorégraphe Serge Lifar, les comédiens Louis Jouvet et Jean-Louis Barrault (dont l’épouse l’actrice Madeleine Renaud était sa cousine), la mécène et comtesse Lily Pastré, il influença considérablement le cinéma, le théâtre et la mode de son temps. De célèbres photographes ont immortalisé le personnage parmi lesquels Cecil Beaton, Brassaï, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Horst P. Horst et Irving Penn.

Une vocation précoce

Son visage poupin et ses yeux myosotis lui valent le surnom de Bébé, sans doute en raison de la rondeur du bambin des savons Cadum. Fils d’un architecte peu affectueux (André Bérard), il est privé très tôt de la tendresse de sa mère, victime de la tuberculose (née Marthe de Borniol, fille de comte, elle était une des héritières d’une grande entreprise de pompes funèbres). L’enfant montre des dons artistiques précoces soutenus par un enthousiasme et une invention jamais taris : ses cahiers d’écolier révèlent des scènes de ballets et des numéros de cirque inspirés des spectacles auxquels il assiste avec ses parents ; il y reproduit de la même façon les élégants costumes qu’il découvre dans les magazines de sa mère. Nonobstant l’opposition paternelle, il intègre après de brillantes études au lycée Janson de Sailly (l’écrivain René Crevel est un de ses condisciples) l’académie Ranson en 1920. Il y compte deux professeurs prestigieux, les peintres Édouard Vuillard et Maurice Denis. Un séjour en Italie en 1922 conforte son orientation artistique : les œuvres de Giotto di Bondone et de Piero della Francesca le bouleversent. Cette période initiatique peut expliquer son engagement au début des années 1930 parmi les néo-humanistes (Léonide et Eugène Berman, Joseph Floch, Francis Rose, Pavel Tchelitchev et Kristians Tonny), un groupe dont les peintres désavouent Pablo Picasso et le cubisme au profit d’une création académique marquée de visions oniriques et d’obsessions surréalistes. Ses travaux d’alors annoncent sans conteste les créations des deux dernières décennies.

Un décorateur courtisé par le Tout-Paris

Dès les débuts de sa carrière, il est attiré par les décors de théâtre et la confection de costumes. Ses dessins et peintures l’ont rendu populaire dans les cercles à la mode de la capitale. Des créatures fantomatiques, des décors inquiétants, des valets en livrée, des mannequins en loques, des bouquets d’arbres brûlés et une palette de couleurs qui deviendra emblématique de ses travaux : une gamme tendre de mauve, de gris et de beige et une autre gamme de citron, de pistache et de rouge sang.  Jean Cocteau ne pouvait être que subjugué par la « manière » du peintre au point de lui commander en 1930 les décors et les costumes d’une pièce de théâtre, La Voix humaine, mise en musique par Francis Poulenc et créée par Berthe Bovy à la Comédie-Française. Cette tragédie lyrique marque le début d’une réelle amitié entre les deux hommes et d’une intense collaboration où culminent en 1946 la comédie dramatique L’Aigle à deux têtes et le film La Belle et la Bête. Dès lors, le peintre et décorateur est courtisé et invité à prendre part à la scénographie d’œuvres - entre autres créations littéraires et musicales - de Marcel Achard, Georges Auric, Édouard Bourdet, Paul Claudel, Corneille, Jean Genet, Jean Giraudoux, Jean Hugo, Molière, Misia Sert et Émile Zola. Louis Jouvet et la compagnie Renaud-Barrault le sollicitent ainsi que les Ballets russes de Monte-Carlo (pour Cotillon de George Balanchine) et les Ballets des Champs-Élysées (pour La Jeune Fille endormie de Roland Petit). En 1944, il créé avec le même Roland Petit Les Forains, un ballet en un acte d’Henri Sauguet sur un argument de son ami Boris Kochno. Le compositeur se souvient de son ami Christian Bérard en ces termes : « Bérard choisit une gamme de couleurs qui faisait songer aux tableaux de jeunesse de Picasso peintre des acrobates et des clowns tristes. Bérard s'en inspira-t-il ? Toujours est-il qu'il arrangea pour ce ballet des costumes aux couleurs tendres qui allaient bien avec la musique que j'étais en train de composer ». Jean Cocteau ne pouvait être que subjugué par la « manière » du peintre au point de lui commander en 1930 les décors et les costumes d’une pièce de théâtre, La Voix humaine, mise en musique par Francis Poulenc et créée par Berthe Bovy à la Comédie-Française. Cette tragédie lyrique marque le début d’une réelle amitié entre les deux hommes et d’une intense collaboration où culminent en 1946 la comédie dramatique L’Aigle à deux têtes et le film La Belle et la Bête. Dès lors, le peintre et décorateur est courtisé et invité à prendre part à la scénographie d’œuvres - entre autres créations littéraires et musicales - de Marcel Achard, Georges Auric, Édouard Bourdet, Paul Claudel, Corneille, Jean Genet, Jean Giraudoux, Jean Hugo, Molière, Misia Sert et Émile Zola. Louis Jouvet et la compagnie Renaud-Barrault le sollicitent ainsi que les Ballets russes de Monte-Carlo (pour Cotillon de George Balanchine) et les Ballets des Champs-Élysées (pour La Jeune Fille endormie de Roland Petit). En 1944, il créé avec le même Roland Petit Les Forains, un ballet en un acte d’Henri Sauguet sur un argument de son ami Boris Kochno. Le compositeur se souvient de son ami Christian Bérard en ces termes : « Bérard choisit une gamme de couleurs qui faisait songer aux tableaux de jeunesse de Picasso peintre des acrobates et des clowns tristes. Bérard s'en inspira-t-il ? Toujours est-il qu'il arrangea pour ce ballet des costumes aux couleurs tendres qui allaient bien avec la musique que j'étais en train de composer ».

Ambidextre comme Léonard de Vinci

Si le dessinateur ambidextre (comme Léonard de Vinci, dira de lui Louis Jouvet) et génial coloriste occupe plus d’une scène des théâtres parisiens où il s’active à l’édification de décors ou à la coupe de costumes accompagné de son inséparable bichon Jacinthe, il inspire les couturiers Gabrielle Chanel, Jacques Fath, Jeanne Lanvin, Nina Ricci, Marcel Rochas et Elsa Schiaparelli. Il illustre les œuvres de bibliophilie de ses amis poètes et écrivains (dont les gouaches peintes pour la nouvelle Gigi de Colette). De grands magazines français et américains (Vogue, Harper’s Bazaar, Art & Style, Formes et Couleurs, Style de France) publient ses dessins et peintures. Au nombre de ses créations apparaissent des meubles, des tissus, des tapis et des foulards.

Le 11 février 1949, alors qu’il termine les décors des Fourberies de Scapin au théâtre Marigny (comédie de Molière jouée par la compagnie Renaud-Barrault dans une mise en scène de Louis Jouvet) et qu’il vient de donner ses ultimes instructions à ses assistants, il se lève de sa chaise prêt à partir en disant : « Très bien… C’est ça… » et il s’écroule frappé d’une embolie cérébrale. « Sitôt la nouvelle apprise, rapporte Jean-Pierre Pastori (Lausanne, 1949) dans son ouvrage "Christian Bérard, clochard magnifique", le metteur en scène Charles Dullin s’adresse à Louis Jouvet : "Bébé est mort. C’est à toi que j’écris. Tu étais, pour moi, toute sa famille puisque tu étais, pour lui, tout le théâtre […]. C’était un monstre merveilleux qui avait un cœur dans la tête et une cervelle à la place du cœur. Le Tout-Paris des cons va lui faire des funérailles. Il était digne du corbillard à trois sous du père Courbet." » L’année suivant sa disparition, Jean Cocteau lui dédiera son film Orphée et Francis Poulenc composera un motet Stabat Mater à sa mémoire.

Jean-Pierre Pastori, écrivain et historien de la danse suisse

© Photo BBL, droits réservés

- Christian Bérard, clochard magnifique, par Jean-Pierre Pastori, éditions Séguier, 232 pages, 2018.

Varia : le monde somptueux des morts chez les Han

« Le jade était sous les Han un matériau associé à l’idée d’immortalité. On rapporte que l’empereur Wudi mélangeait de la poudre de jade à des gouttes de rosée pour obtenir la longévité. Cette pierre étant imputrescible, il n’est pas étonnant que Liu Sheng [fils de l’empereur Jingdi, 156-141 avant notre ère] ait cru pouvoir préserver sa dépouille en la faisant intégralement recouvrir d’un vêtement de jade ou yuyi. D’autres membres de la famille impériale, à commencer par son épouse Dou Wan, y eurent aussi recours. Pour Liu Sheng, Zhao ou la marquise Dai, il était important d’empêcher la dégradation de leur corps afin de préserver leur âme. La technique ne s’est cependant pas avérée très efficace sur le long terme. De ce point de vue, c’est la marquise qui a le mieux réussi : au lieu du jade, elle a choisi la soie pour envelopper sa dépouille. Vingt robes magnifiques (certaines en brocart ou en damas, d’autres en gaze) ont été superposées sur elle. Sur son premier cercueil était posée une bannière de 2 m de long, décorée de peintures vives, qui semble représenter la défunte accompagnée de ses servantes. Au-dessus de celle-ci, la lune et le soleil encadrent un univers céleste peuplé de figures mythologiques, tandis qu’en dessous, un atlante suggère l’existence d’un monde souterrain. Cette bannière, appelée feiyi ou vêtement d’envol, devait servir à guider l’âme après la mort. Le corps de la marquise Dai a été si bien préservé que, lors de la découverte de sa tombe en 1972, on a pu procéder à son autopsie. Les couches successives de soieries ont isolé le corps, mais c’est surtout l’utilisation de charbon de bois au-dessus de la chambre funéraire pour absorber l’humidité, ainsi que celle de l’argile pour freiner la pénétration de l’air qui ont permis de le préserver intact. Ainsi, la dépouille de la marquise put accomplir un voyage de presque deux millénaires jusqu’à nous. « Le jade était sous les Han un matériau associé à l’idée d’immortalité. On rapporte que l’empereur Wudi mélangeait de la poudre de jade à des gouttes de rosée pour obtenir la longévité. Cette pierre étant imputrescible, il n’est pas étonnant que Liu Sheng [fils de l’empereur Jingdi, 156-141 avant notre ère] ait cru pouvoir préserver sa dépouille en la faisant intégralement recouvrir d’un vêtement de jade ou yuyi. D’autres membres de la famille impériale, à commencer par son épouse Dou Wan, y eurent aussi recours. Pour Liu Sheng, Zhao ou la marquise Dai, il était important d’empêcher la dégradation de leur corps afin de préserver leur âme. La technique ne s’est cependant pas avérée très efficace sur le long terme. De ce point de vue, c’est la marquise qui a le mieux réussi : au lieu du jade, elle a choisi la soie pour envelopper sa dépouille. Vingt robes magnifiques (certaines en brocart ou en damas, d’autres en gaze) ont été superposées sur elle. Sur son premier cercueil était posée une bannière de 2 m de long, décorée de peintures vives, qui semble représenter la défunte accompagnée de ses servantes. Au-dessus de celle-ci, la lune et le soleil encadrent un univers céleste peuplé de figures mythologiques, tandis qu’en dessous, un atlante suggère l’existence d’un monde souterrain. Cette bannière, appelée feiyi ou vêtement d’envol, devait servir à guider l’âme après la mort. Le corps de la marquise Dai a été si bien préservé que, lors de la découverte de sa tombe en 1972, on a pu procéder à son autopsie. Les couches successives de soieries ont isolé le corps, mais c’est surtout l’utilisation de charbon de bois au-dessus de la chambre funéraire pour absorber l’humidité, ainsi que celle de l’argile pour freiner la pénétration de l’air qui ont permis de le préserver intact. Ainsi, la dépouille de la marquise put accomplir un voyage de presque deux millénaires jusqu’à nous.

« D’une manière générale, les sépultures de l’époque Han nous montrent la grande diversité des matériaux travaillés par les artisans chinois et l’excellence de leur travail. Les objets découverts sont de précieux témoignages sur la vie quotidienne et les croyances de ces hommes et de ces femmes qui ont préparé leur trousseau funéraire de leur vivant même. »

Extrait de « Le monde somptueux des morts », un propos de Lyce Jankowski, docteure en histoire de l’art, Ashmolean museum, Oxford, issu de TDC (Textes et documents pour la classe) du réseau Canopé, n° 1083, 1er novembre 2014, 52 pages.

Carnet : Parole aux révoltés !

Les éditeurs devraient davantage donner la parole aux révoltés, aux solitaires, à ceux qui refusent les mots d’ordre du moment, aux véritables inventeurs, à ceux dont on pourra dire comme le poète Alain Jouffroy (1928-2015) à propos d’Antonin Artaud (1896-1948) que, dès lors qu’on l’a lu, « on ne s’en remet pas ».

Les débuts de la téloche

En 1939, la télévision se regardait dans quelques lieux publics du pays où l’on dénombrait moins de 300 récepteurs individuels. Lorsque, en octobre 1945, les émissions reprennent à partir d’une ancienne pension de famille, rue Cognacq-Jay, à Paris, la télévision est un service expérimental de la Radiodiffusion française (RDF). En 1949, année de la création de la redevance, on comptabilise 297 postes. Et la RDF devient la Radiodiffusion-Télévision française (RTF). Un premier journal télévisé est réalisé à cette occasion et une véritable programmation est instaurée en 1953. Moins de 1% des ménages possèdent alors un téléviseur.

(Mardi 30 juillet 2019)

Dictionnaire

Grammatical ? Maladie mentale des gens gras, selon Louis Calaferte

(Lundi 12 août 2019)

|

Billet d’humeur

La baguette à l’Unesco ?

Il s’en vend dix milliards d’unités chaque année : la baguette de tradition française sollicite son entrée au patrimoine immatériel de l’humanité auprès de l’Unesco, l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. La plupart des 33 000 maîtres boulangers du pays revendiquent les règles strictes, fixées par décrets, de la fabrication de ce pain long de 65 cm qui pèse entre 250 et 300 grammes. La « tradi » ne doit subir aucune congélation ni contenir d’additifs. Elle ne se compose que de farine, d’eau, de sel et de levure ou de levain. Sa pâte doit être pétrie à la main, lentement et durant 15 à 20 mn, avant une longue fermentation, de vingt-quatre heures au moins. Avant l’enfournage - obligatoirement sur le lieu de vente -, la pâte est griffée de cinq coups de lame de rasoir : appelées grignes, ces entailles permettent au gaz carbonique de s’échapper lors de la cuisson afin de donner la forme bombée et harmonieuse à la croûte. Une bonne baguette se reconnaît à sa croûte croustillante et à sa couleur caramel. Sa mie n’est pas blanche mais crème, sa texture grasse est alvéolée attestant en somme son pétrissage manuel. Longtemps, le pain des Français a pris la forme d’une boule - d’où le nom de « boulanger ». La miche demi-sphérique a été détrônée par la baguette en 1920, semble-t-il, à la suite d’une loi interdisant la panification entre 22 h et 4 h du matin ; les artisans ont dû inventer un pain pouvant se préparer en un minimum de temps, afin de livrer leurs clients matinaux. L’innovation avait été faussement attribuée à Napoléon III, censé avoir ordonné à ses boulangers de conditionner un pain susceptible de tenir dans le pantalon d’un soldat.

|

Lecture critique

Jean-Jacques Rousseau, philosophe et botaniste

« L’appareil de la fructification du Pois est, en diverses proportions, le même dans toute cette famille. Les fleurs y portent le nom de Papilionacées parce qu’on a cru y voir quelque chose de semblable à la figure d’un papillon. Elles ont généralement un pavillon, deux ailes, une nacelle, ce qui fait communément quatre pétales irréguliers. Mais il y a des genres où la nacelle se divise dans sa longueur en deux pièces presque adhérentes par la quille, et ces fleurs-là ont réellement cinq pétales. D’autres, comme le Trèfle des prés, ont toutes leurs parties attachées en une seule pièce, et quoique Papilionacées ne laissent pas d’être monopétales. Les Papilionacées ou légumineuses sont une des familles des plantes les plus nombreuses et les plus utiles. On y trouve les Fèves, les Genêts, les Luzernes, Saintoins, Lentilles, Vesces, Gesses, les Haricots, dont le caractère est d’avoir la nacelle contournée en spirale, ce qu’on prendrait d’abord pour un accident. Il y a des arbres, entre autres celui qu’on appelle vulgairement Acacia, et qui n’est pas le véritable Acacia. L’Indigo, la Réglisse en sont aussi : mais nous parlerons de tout cela plus en détail dans la suite. Bon jour Cousine. J’embrasse tout ce que vous aimez. »

Dans ses « Lettres sur la botanique » (1771-1773), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) prend le parti de dépoussiérer la cuisine aux herbes où la science botanique de son temps l’avait quelque peu emprisonnée. Selon lui, l’apprenti botaniste se doit de s’asseoir dans l’herbe ou à l’ombre d’un acacia, observer l’environnement naturel, et ensuite se pencher vers les végétaux, les scruter, les étudier avant de les nommer. Le philosophe s’adonne à la science botanique avec le même entrain qu’il manifeste pour la musique : il projette de réaliser un dictionnaire pour chacune des deux disciplines. Le promeneur solitaire correspond d’ailleurs avec de célèbres naturalistes, tels Antoine Gouan, Marc Antoine Louis Claret de la Tourette, Carl von Linné et Joseph Pitton de Tournefort. À d’autres correspondants, amateurs ou simples curieux des choses de la nature comme Madeleine de Lessert (qu’il nomme affectueusement Cousine), de Lyon, Margaret Cavendish Bentinck, duchesse de Portland, Pierre-Alexandre Du Peyrou et le docteur Pierre Clappier, il envoie des plantes à destination de quelque herbier ou des conseils pour cultiver telle ou telle espèce. La rigueur scientifique de ces sortes de cours en étonne plus d’un car ils sont l’œuvre d’un littéraire. Dans ces « Lettres sur la botanique », le plaisir des mots s’accompagne d’une recherche lexicologique inlassable. « Il veut conquérir les dénominations, explique dans l’introduction de l’ouvrage Laura El Makki, journaliste et productrice, maîtriser les classifications, être à même de faire confiance à son seul regard. » Dans ses « Lettres sur la botanique » (1771-1773), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) prend le parti de dépoussiérer la cuisine aux herbes où la science botanique de son temps l’avait quelque peu emprisonnée. Selon lui, l’apprenti botaniste se doit de s’asseoir dans l’herbe ou à l’ombre d’un acacia, observer l’environnement naturel, et ensuite se pencher vers les végétaux, les scruter, les étudier avant de les nommer. Le philosophe s’adonne à la science botanique avec le même entrain qu’il manifeste pour la musique : il projette de réaliser un dictionnaire pour chacune des deux disciplines. Le promeneur solitaire correspond d’ailleurs avec de célèbres naturalistes, tels Antoine Gouan, Marc Antoine Louis Claret de la Tourette, Carl von Linné et Joseph Pitton de Tournefort. À d’autres correspondants, amateurs ou simples curieux des choses de la nature comme Madeleine de Lessert (qu’il nomme affectueusement Cousine), de Lyon, Margaret Cavendish Bentinck, duchesse de Portland, Pierre-Alexandre Du Peyrou et le docteur Pierre Clappier, il envoie des plantes à destination de quelque herbier ou des conseils pour cultiver telle ou telle espèce. La rigueur scientifique de ces sortes de cours en étonne plus d’un car ils sont l’œuvre d’un littéraire. Dans ces « Lettres sur la botanique », le plaisir des mots s’accompagne d’une recherche lexicologique inlassable. « Il veut conquérir les dénominations, explique dans l’introduction de l’ouvrage Laura El Makki, journaliste et productrice, maîtriser les classifications, être à même de faire confiance à son seul regard. »

Jean-Jacques Rousseau a beaucoup herborisé durant ses années d’exil, lorsqu’il a été violemment attaqué par le Parlement de Paris pour ses écrits (le Contrat social, l’Émile ou De l’éducation). Dès 1962, il se réfugia en Suisse où l’accueillit Frédéric II, roi de Prusse. Après une vie errante en Suisse et en Angleterre, il retourna à Paris en 1770 où il redevint copiste de musique.

« Je raffole de la botanique, confiait-il à son ami F. H. Duvernois le 1er août 1765. Cela ne fait qu’empirer tous les jours, je n’ai plus que du foin dans la tête, je vais devenir plante moi-même un de ces matins, et je prends déjà racine à Môtiers [cité suisse, canton de Neuchâtel] ».

- Lettres sur la botanique, par Jean-Jacques Rousseau, éditions Gallimard, collection Folio, 96 pages, 2018.

Portrait

Pierre Bonte, le petit rapporteur des provinces rurales

De l’émission « Bonjour, monsieur le maire » sur Europe 1 (1959-1984) aux pirouettes télévisuelles du « Petit Rapporteur » (TF1, 1975-1976), des facéties de « La Lorgnette » (Antenne 2, 1977-1978) aux reportages d’« Envoyé spécial » (France 3, 1990 à 2000 - 2011), Pierre Bonte (Pérenchies, 15 septembre 1932) n’a jamais cessé de porter sur les provinces de l’hexagone le regard tendre et lucide d’un journaliste pour qui « la France d’en bas » méritait bien davantage que les images d’Épinal figurant le temps des semailles en Beauce ou les retours de transhumance dans les grandes Alpes. Issu d’une famille modeste du Nord de la France, il a d’ailleurs critiqué sévèrement Pierre Sansot (1928-2005) lorsqu’en 2002 le sociologue a qualifié les paysans « les gens de peu ». Des 4 000 communes françaises ( !) où il est allé saluer le premier magistrat, il a rapporté toute une moisson d’histoires. Toute une galerie de personnages défile ainsi à contre-jour dans plusieurs de ses ouvrages. De ces cultivateurs et de ces artisans des campagnes, il fait apparaître avec beaucoup de respect et autant de pudeur les bonheurs, la drôlerie, mais aussi les faiblesses, le désarroi et les souffrances, c’est-à-dire la face la plus humaine de leur vie. De l’émission « Bonjour, monsieur le maire » sur Europe 1 (1959-1984) aux pirouettes télévisuelles du « Petit Rapporteur » (TF1, 1975-1976), des facéties de « La Lorgnette » (Antenne 2, 1977-1978) aux reportages d’« Envoyé spécial » (France 3, 1990 à 2000 - 2011), Pierre Bonte (Pérenchies, 15 septembre 1932) n’a jamais cessé de porter sur les provinces de l’hexagone le regard tendre et lucide d’un journaliste pour qui « la France d’en bas » méritait bien davantage que les images d’Épinal figurant le temps des semailles en Beauce ou les retours de transhumance dans les grandes Alpes. Issu d’une famille modeste du Nord de la France, il a d’ailleurs critiqué sévèrement Pierre Sansot (1928-2005) lorsqu’en 2002 le sociologue a qualifié les paysans « les gens de peu ». Des 4 000 communes françaises ( !) où il est allé saluer le premier magistrat, il a rapporté toute une moisson d’histoires. Toute une galerie de personnages défile ainsi à contre-jour dans plusieurs de ses ouvrages. De ces cultivateurs et de ces artisans des campagnes, il fait apparaître avec beaucoup de respect et autant de pudeur les bonheurs, la drôlerie, mais aussi les faiblesses, le désarroi et les souffrances, c’est-à-dire la face la plus humaine de leur vie.

« Je pense à eux tous les jours, avoue-t-il dans "La Belle France - À la rencontre de nos villages". Les agriculteurs sont les victimes innocentes d’une mondialisation que les gouvernements se montrent incapables de maîtriser. » « Un agricuteur breton, raconte-t-il, a fait ériger l’an dernier, devant la basilique Sainte-Anne d’Auray, une statue à la mémoire des 600 agriculteurs qui, selon certaines estimations, se suicideraient chaque année en France. Sur le parvis, il a planté 600 croix blanches en polyester, qu’une tempête s’est empressé de coucher au sol. » Autre anecdote, touchante, lorsque « à Varaignes, en Dordogne, un vieil agriculteur m’a regardé signer son livre sans rien dire et à la fin, d’une voix tranquille, il m’a déclaré : "Il n’y a que vos mains qui ne sont pas d’un paysan…" Je crois que c’est le plus beau compliment que j’aie jamais reçu. »

Canulars et gauloiseries

En feuilletant « La Belle France », le lecteur passe allègrement des larmes au rire. L’auteur revendique sa part de canulars et de gauloiseries. L’inauguration du buste de Jean-Sébastien Mouche, créateur des bateaux-mouches vaut son pesant de malice. Et que dire du pou de Conas, ramené des Croisades par le seigneur de la commune héraultaise et associé à une bonne fée nommée Marie-Rose ? À la fête votive, les habitants promènent dans les rues un grand pou caparaçonné à l’exemple du poulain de Pézenas et de la tarasque de Tarascon. À Varaignes aussi, une foire aux Dindons se perpétue le 11 novembre depuis 1589 : une confrérie impose aux élus et aux personnalités locales de se dandiner en glougloutant en ville revêtus d’une cape de velours vert... On s’amuse vraiment à lire ce recueil d’historiettes - s’amuser au point d’attirer des regards en coin dans la salle d’attente du percepteur. Ainsi Pierre Bonte a été invité à Poil à fêter le 30e anniversaire du café local, racheté par la commune et mis en gérance : « Une Miss Météo du "Grand Journal" de Canal +, qui avait promis de présenter la météo "à poil" si l’équipe de France se qualifiait pour la Coupe du monde de football, en 2013, a redonné un coup de projecteur sur le village en venant tenir parole… à Poil, devant la caméra. Pour le plus grand plaisir des Pictiens. C’est le nom officiel des habitants, plus habitués à s’entendre appelés les Poilus mais qui ne s’en formalisent pas. » Bien d’autres communes portent des noms qui prêtent à rire : Trécon (Marne), Montfroc (Drôme), Montéton (Lot-et-Garonne), Bèze (Côte-d’Or), Cocumont (Lot-et-Garonne), Bibiche (Moselle)… Choisissant d’exploiter leur singularité, elles se sont regroupées en une « association des communes aux noms pittoresques ».

Sacrés maires !

Parmi les maires des 32 000 communes rurales (sur 34 968), Pierre Bonte aime à rappeler le souvenir du docteur Jean-Claude Simon, un médecin de campagne qui voua sa vie à la commune de Saugues (Haute-Loire) : « Il est mort accidentellement, à 44 ans, en voulant sauver de la noyade l’un de ses administrés, dans le plan d’eau qu’il venait de faire aménager. Lorsqu’on a ouvert son testament, on a découvert qu’il léguait tous ses biens à la commune et qu’il avait souscrit une assurance-vie en sa faveur "pour les travaux qu’elle désirera". Comme s’il avait voulu, au-delà de la mort, être encore utile à son village. »  Un autre édile, le maire de Peyrissac a passé un singulier contrat moral avec ses 85 administrés corréziens : « Il a promis de ne pas augmenter les impôts locaux s’ils acceptaient de travailler un jour par an pour la commune. Le 1er mai 2016, ils étaient 38 à nettoyer l’église et les caniveaux… et participer au vin d’honneur qui a conclu la corvée ! ». « À Charrin, dans la Nièvre, rapporte notre sociologue des campagnes, depuis la fermeture du dernier commerce, c’est la mairie qui fait dépôt de pain, tous les matins de 9 heures à 10 heures, et c’est la secrétaire générale de mairie qui assure la vente. » Un autre édile, le maire de Peyrissac a passé un singulier contrat moral avec ses 85 administrés corréziens : « Il a promis de ne pas augmenter les impôts locaux s’ils acceptaient de travailler un jour par an pour la commune. Le 1er mai 2016, ils étaient 38 à nettoyer l’église et les caniveaux… et participer au vin d’honneur qui a conclu la corvée ! ». « À Charrin, dans la Nièvre, rapporte notre sociologue des campagnes, depuis la fermeture du dernier commerce, c’est la mairie qui fait dépôt de pain, tous les matins de 9 heures à 10 heures, et c’est la secrétaire générale de mairie qui assure la vente. »

Aux histoires de vies qu’il collecte à la croisée des chemins vicinaux, Pierre Bonte ajoute une collection toute républicaine de Marianne parmi lesquelles il préfère celles de Brigitte Bardot (que l’actrice lui a dédicacées), Laetitia Casta et Catherine Deneuve. « Je ne résiste pas, a-t-il confié à la journaliste Dominique Préhu, quand on me signale la vente d’une Marianne, comme celle que j’ai acquise aux enchères par téléphone à Sens, il y a six mois. Elle porte le bonnet rouge phrygien, et les trois épis de blé dans son décolleté montrent qu’il s’agit d’une République rurale. Je ne pouvais pas la laisser passer. »

- La Belle France - À la rencontre de nos villages, par Pierre Bonte, Le Passeur éditeur, 264 pages, 2019.

Lecture complémentaire :

- Marianne : les visages de la République, par Maurice Agulhon et Pierre Bonte, Découvertes Gallimard, n° 146, 128 pages, 1992.

Varia : Novembre et la mort, par Philippe Le Guillou

« Mon père est mort le mardi 17 novembre, à la veille du cinquante-septième anniversaire de son mariage, et il repose depuis samedi dernier dans la terre du Faou, tout près de Rozoec - la ferme de ses grands-parents - et de Kerrod, la maison de ses parents, qui est aujourdhui la mienne.

« Notant ces lignes, dans ce moment si particulier, où l’état de deuil semble s’accorder avec l’effacement historique d’une forme d’innocence, dans un temps où il n’est plus question que de menaces et de traques, où Paris semble encore marqué par la sidération et la peur, plusieurs interrogations se font jour. Qu’est-ce qui m’autorise et me pousse à prendre la plume ? Y a-t-il quelque chose à dire de plus que cette douloureuse concordance, l’agonie et la mort d’un vieil homme perclus de souffrance et le basculement du pays et du siècle dans l’horreur abyssale ? Noter - je ne dis même pas "écrire" -, fixer quelques émotions, quelques traces, quelques vertiges, quelques lueurs aussi, telle est mon intention, dans le grand enveloppement de la tristesse et de la nuit.

« Depuis des mois je redoutais novembre. Dès l’enfance, j’ai toujours entendu dire que la grande faucheuse s’activait en mars ou en novembre, à la suture des saisons, au sortir de l’hiver, à l’approche des mois sombres, où la nuit tombe tôt et où la tempête menace. Fatalité des rythmes climatiques ? Déterminisme immémorial ? Je ne sais. Un mystère demeure, qui a pour moi partie liée avec l’énigme primordiale de ce monde finistérien, la peur de l’Ankou, les intersignes, la porosité plus sensible avec l’Autre Monde qui a toujours saisi les peuples d’Armorique et dont Anatole Le Braz rend si justement compte dans sa Légende de la mort. […] « Depuis des mois je redoutais novembre. Dès l’enfance, j’ai toujours entendu dire que la grande faucheuse s’activait en mars ou en novembre, à la suture des saisons, au sortir de l’hiver, à l’approche des mois sombres, où la nuit tombe tôt et où la tempête menace. Fatalité des rythmes climatiques ? Déterminisme immémorial ? Je ne sais. Un mystère demeure, qui a pour moi partie liée avec l’énigme primordiale de ce monde finistérien, la peur de l’Ankou, les intersignes, la porosité plus sensible avec l’Autre Monde qui a toujours saisi les peuples d’Armorique et dont Anatole Le Braz rend si justement compte dans sa Légende de la mort. […]

« C’était mon père. J’étais son fils, l’aîné de ses enfants. Si loin que remonte ma mémoire, il m’a toujours un peu intimidé. Je le revois dans son bureau de percepteur à Bourbriac, dans cette pièce obscure et froide qui sentait le tabac, les dossiers, la rigueur des livres de comptes. Avec ma mère, on allait le saluer, l’école finie, les services de la perception fermés. Il était concentré, un brun austère avec ses lunettes d’écaille, plongé dans une lecture attentive, la vérification des chiffres, l’exactitude des opérations reportées. »

Extraits de « Novembre », de Philippe Le Guillou, éditions Gallimard, collection Folio, 98 pages, 2018. Écrit à la mémoire de son père, Marcel Le Guillou (1930-2015).

Carnet : un métier de passeur

Jean Debernard (Limoges, 1932-Montpellier, 2003) avait fondé la librairie Molière à Montpellier qui était devenue le rendez-vous des écrivains et des bibliophiles. Professeur de philosophie, il avait été correcteur chez Gallimard, pour la « Bibliothèque de la Pléiade ». Il définissait assez pertinemment sa passion : « Nous faisons un métier de passeur, de la rive de l’écriture à celle de la lecture, au-dessus du flot épouvantable de l’indifférence et de la paresse. »

(Mardi 13 août 2019)

Changer le monde

« Il n’a pas su changer le monde, n’a pas su assurer la continuité biologique du mouvement ouvrier, rester fidèle à la leçon de ses ancêtres… Sa fonction sociale en a fait quelqu’un d’autre. Le monde a changé, mais pas dans le sens souhaité. Le "bonheur" des sociétés modernes est une escroquerie, une défaite de la pensée néohégélienne. Mon héros souffre parce que la révolution s’est transformée en Club Méditerranée. » (Dans « Terminé », d’Étienne Roda-Gil, parolier et dialoguiste, éditions Verticales, 2000).

(Vendredi 30 août 2019)

Vive l’humour !

Curieuse époque où il importe de ne pas faire sourire. Plus d’un critique littéraire estime que l’humour n’est pas recommandable. Alors que c’est le meilleur et le plus court chemin d’un homme vers l’autre. Dans la vie, la souffrance est solitaire mais le rire est collectif.

Peindre au couteau de boucher !

Louis Calaferte détestait la « fabrication », dans la littérature comme dans la vie. Il pensait que, pour obtenir les meilleurs effets, il convenait d’écrire d’un jet, sans la moindre rature. L’homme était aussi un peintre, authentique. Oscillant entre l’abstraction lyrique et l’art brut, il peignait toutes sortes de sujets avec tout ce qui lui tombait entre les mains. Il avait même essayé le couteau de boucher et la seringue ! « Je n’ai pas de technique, s’excusait-il, seulement des désirs fous ».

(Mardi 2 septembre 2019)

Les cinq saveurs

Dans le village de Bao Shan, dans le sud-ouest de la Chine, on voit souvent ce distique, écrit en lettres d’or sur du papier rouge, affiché sur l’embrasure des portes de cuisine : « Les cinq saveurs exquisément mêlées dans la cuisine / Les trois relations harmonieusement rassemblées devant les ancêtres. » Les enfants ne connaissent pas forcément le sens d’expressions telles que les « cinq saveurs » (acide, sucré, amer, épicé, salé) ou les « trois relations » (conjugale, filiale et fraternelle - s’attachant, par extension, à la « famille entière »). Mais, en grandissant, ils rencontreront, de façon répétée, de nombreux exemples similaires de ce que l’on peut appeler la tendance chinoise à numériser la réalité.

Ce besoin vital de littérature

« La littérature est très marginalisée dans le monde actuel, affirme Edna O’Brien, romancière irlandaise (née en 1930), alors qu’elle est un des besoins les plus profonds de la psyché humaine. Si elle est perdue, ou tuée, ou ignorée, ou si on lui marche dessus, le monde s’appauvrira. »

(Jeudi 12 septembre 2019)

|

Billet d’humeur

On a percé le secret des roses

Des équipes de chercheurs français ont découvert le gène responsable de la fabrication du parfum des roses. Issus de l’université de Saint-Étienne, de l’INRA, du CNRS, de l’École normale supérieure de Lyon et des universités de Lyon, Angers, Évry et Strasbourg, ces scientifiques ont comparé les gènes actifs dans une variété très odorante, la rose « Papa Meilland », à ceux qu’une variété quasi inodore nommée « Rouge Meilland ». Et ils ont trouvé le gène-clé qui s’est éteint chez toutes les variétés aux parfums évanouis. Il suffirait donc de rallumer le gène éteint pour ressusciter ou créer des variétés parfumées. Alors que les sélectionneurs préfèrent souvent les qualités visuelles ou de résistance des fleurs de cet arbuste épineux, les botanistes estiment que l’état d’une rose sauvage est d’être parfumée : elle attire ainsi les insectes pollinisateurs. Chaque cellule de l’épiderme des pétales de roses est une véritable usine à parfum ; aussi pourquoi s’en priverait-on ? L’arôme des roses est un mélange complexe de centaines de molécules volatiles. Plus de 70% sont des monoterpènes, molécules linéaires ou cycliques à dix atomes de carbone. On en trouve dans de très nombreuses fleurs, nous soufflent les chercheurs, mais aussi dans les agrumes, le raisin, les plantes aromatiques et le pin de la garrigue. D’autres équipes de chercheurs sont parvenus, en 2018, à décrypter le code génétique de la reine des fleurs : 36 377 gènes ont été déchiffrés, constituant la totalité du génome de référence du genre Rosa chinensis Old Blush, expérimentations effectuées à partir du rosier « La France », arbuste hybride obtenu dans la région lyonnaise en 1867 qui combine les caractères de vigueur de croissance des espèces européennes et de floraison pluriannuelle des espèces chinoises. Entre autres trouvailles, les généticiens ont montré que le rosier, le fraisier et le framboisier (famille des Rosacées) connaissent une évolution très proche, ce qui augure de compléter avantageusement l’histoire de la rose au cœur de cette lignée.

|

Lecture critique

Annick Demouzon donne de ses nouvelles