|

|

|

|

|

|

|

|

En effet, il est aux côtés des dirigeants du mouvement insurrectionnel et il partage leur combat. Ce double éclairage fait donc de lui un témoin exceptionnel de la Commune de Paris et un symbole de la lutte sociale, le crayon à la main. Né en 1840 à la maternité de Port Royal à Paris d'une couturière non mariée et d'un père disparu très jeune, il est recueilli à la mort de sa mère par son grand-père paternel lequel s'occupe très bien de lui. Il commence ses études en tant que demi-boursier au collège Sainte-Barbe, devient bachelier puis s'essaye à diverses professions toutes liées au dessin. Dessinateur sur étoffes, stagiaire dans un cabinet d'architecte et collaborateur du "Mercure Galant" ou de la "Revue pour Tous", il choisit le pseudonyme de GILL par référence au peintre Watteau quand il n'a pas vingt ans. Après avoir passé quelques mois au 44ème régiment de Ligne où il fait son service militaire, il s'installe chez son affectueuse et attentive tante Rosalie, rue de Tournon à Paris. A ce moment là, c'est un jeune homme au physique agréable et

déjà un dessinateur talentueux que crayons et pinceaux vont rapidement

faire vivre. Participant à des journaux et des revues satiriques dont "l'Eclipse" qui

tire quelquefois à 40 000 exemplaires, il rencontre des personnalités

qui remettent en question les conservatismes et qui proposent des solutions

audacieuses aux problèmes de l'heure. Certains arriveront au premier

plan de la scène politique. Le poète Clovis Hugues a décrit

en vers ce jeune homme doué pour la vie et muni de l'impertinence nécessaire

:

La capitulation du gouvernement de Thiers devant l'armée prussienne servira de catalyseur au désir de revanche de ces malcontents : La Commune de Paris part de là et elle va leur ouvrir de brèves mais éblouissantes espérances. Dans le journal "Le Cri du Peuple", Jules Vallès commente ainsi ce sursaut porteur : « Fils des désespérés, tu seras un homme libre ». Et André Gill qui habite maintenant rue d'Assas, au-dessus du logement de son ami Vallès, accompagne de son trait acéré les violentes campagnes des politiques. C'est la période la plus exaltante de sa vie où pour se défendre d'une censure très vigilante vis-à-vis de son œuvre, il a toujours un dessin de remplacement en réserve et où il crée les fameux portraits-charge lui valant une célébrité incontestable. Dans ce contexte politique, littéraire et artistique, il va rencontrer les gens les plus importants du moment avec lesquels il va peaufiner son approche critique et son art de la satire efficace. Nadar, Vallès, Vermersch, Vuillaume, Longuet, Rimbaud, Courbet, Zola puis Verlaine, Bizet, Schœlcher, Victor Hugo, Charles Cros et Eugène Pottier seront de ses relations, voire de ses amis. Ensuite, cet artiste qui s'identifie dans les idées généreuses de la Commune va trouver normal de prolonger son engagement en s'inscrivant dans la Garde Nationale. Aide-pharmacien de son bataillon, il reste dans cette activité modeste jusqu'à ce que la commission fédérale des artistes de la Commune de Paris le nomme administrateur du musée du Luxembourg, le 15 mai 1871. Quelques jours plus tard, hélas, les communards vont connaître la défaite. André GILL, comme ceux de ses camarades qui ont échappé à la répression sanglante, va mal vivre cette fin de rêve. D'abord, il doit se faire oublier du pouvoir quelque temps avant de reprendre son activité. Ensuite, ses caricatures politiques vont perdre progressivement de leur audience, quoique "Madame Anastasie", son allégorie marquante de la censure date de l'année 1874. Pour la bonne compréhension de ce phénomène, rappelons que la censure politique est un fait récurrent de l'histoire des hommes quand elle hésite entre le dirigisme feutré et la main de fer des totalitaires. Elle fut donc une véritable obsession dans la vie professionnelle d'André Gill, non seulement sous l'Empire ("l'Eclipse" a été saisie 22 fois par les sbires de Badinguet) mais aussi sous la République renaissante qui abandonna cette détestable habitude en 1881. Sur un plan anecdotique, dans les dernières années de sa vie, il fréquente le Cabaret des Assassins à Montmartre dont il va peindre l'enseigne grâce à un "à peu près" et à sa faculté de réaction toujours vivace. Un client avait effectivement écrit sur un mur du bistrot où l'artiste avait porté son pinceau "Là peint A. GILL" et lui peignit à partir de cette phrase un lapin s'échappant d'une casserole. Le lapin à GILL devint avec le temps "LAPIN AGILE" nom avec lequel ce cabaret perdure encore de nos jours. Fin de vie dramatique, l'artiste engagé et talentueux vécut plus tard dans le désespoir puis sombra dans la folie. Jules Vallès resté amical malgré leurs dissensions alla le chercher à Bruxelles où il séjournait alors. Ramené à Paris, il mourut dans un cabanon de Charenton au début mai 1885 et fut inhumé au Père-Lachaise. « Coup de pied aux clichés – écrira Jean-Pierre Chabrol en 1969 – la Commune de Paris a fait qu'il n'y a plus de poète de cour, maintenant… qui dit POETE dit… REBELLE ». A cette époque, quelques caricaturistes ont su aussi transcender la satire politique. Longtemps, ils n'avaient été que dessinateurs tolérés à côté des gens de plume mais au moment de la Commune de Paris, ils sont devenus des journalistes à part entière. A ce titre, André GILL est sans aucun doute le parrain de ces indispensables ironographes*, sourcilleux sur la démocratie et percutants dans l'expression. * Ironographes : néologisme (encore non reconnu par l'Académie Française) dû à Chaval. |

sommaire Pour mémoire

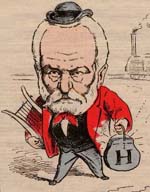

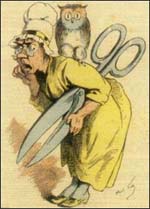

Quelques caricatures :

Alexandre Dumas (La Lune 2 décembre 1866)

Victor Hugo (La Lune 17 novembre 1878)

Sainte-Beuve (L'Éclipse 3 mai 1868)

Madame Anastasie "La censure" (L'Éclipse 19 juillet 1874)

Enseigne pour Le lapin agile à Montmartre |

|||||||