|

|

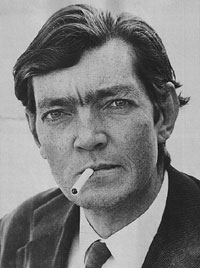

Julio CORTÁZAR

(1914-1984)

par Christine Bini

Cent ans. On célèbre en 2014 le centenaire de la naissance de

Julio Cortázar (et celui de Marguerite Duras, et celui de Romain Gary.

Quelle année !) De la littérature du siècle dernier, donc,

que ces récits et micro-récits. Mais en découvrant les

Pages inespérées, et en relisant les différentes

Façons de perdre, le lecteur – la lectrice – visite

des mondes et traverse des situations également contemporaines et intemporelles.

Le mode fantastique est le mode de prédilection de Cortázar, on

le sait. Son fantastique est proche du surréalisme et de l'absurde, avec

cette manière toute argentine de se regarder, dans la dérision

sérieuse et le décalage concerné. Mais Cortázar,

au fond, était-il un auteur fantastique ? Était-il même

argentin ? Né à Bruxelles, vivant à Paris dès 1951

(dès l'arrivée de Perón au pouvoir), naturalisé

français en 1981 (en même temps que Milan Kundera), nourri, comme

tous les Argentins, de culture européenne, Cortázar est le plus

hexagonal des écrivains portègnes. Un hexagone débordant

largement vers la Belgique : il y est né, et il a traduit, entre autres,

Marguerite Yourcenar en espagnol.

Les Pages inespérées sont des pages retrouvées,

des textes parus dans des revues qui n'ont eu qu'un temps, ou des papiers conservés

dans ce que Sylvie Protin, dans sa préface, nomme « l'armoire-miracle »

: un meuble anodin, chez la veuve de Julio – Aurora – qui renfermait

quelques merveilleux secrets. Les Cronopes et les Fameux ressurgissent. Un certain

Lucas continue de vivre une existence qui frôle et rejoint celle de l'auteur.

Dans la partie intitulée « Hôpital blues »,

Lucas, cloué sur son lit de malade, souffrant d'une infection difficile

à identifier, subit le défilé de ses amis, et celui du

médecin et de sa cour constituée d'internes, d'infirmières,

de laborantins. La communication est difficile, les amis sont enjoués

et gaffeurs, le médecin pressé. « Un professeur […]

va de malade en malade comme le président de la République […]

félicite les gagnants du championnat de football » : une poignée

de main, un mot rapide à chacun sans écouter la réponse,

sourire aux lèvres. Pas fantastique a priori, non. Déprimant et

irréel, tout juste quotidien pour qu'on y décèle du réalisme

psychologique. Mais résolument fantastique dans la manière de

présenter ce quotidien et ce réalisme. Dans l'hôpital de

Cortázar les malades fument dans les chambres, exigent que l'on change

le mobilier de place. Tout est dans le ton, et dans l'angle d'attaque. De la

même façon, le sort fait aux coquilles d'un texte prend, dans « Lucas,

ses coquilles », l'allure d'une traque au rat que l'on tente d'appâter

avec de minuscules morceaux de gouda. Tout vient de l'expression « errata »,

car là où il y a « errata », il y a « rat »

(en espagnol, rat se dit rata, ce qui, euphoniquement, rend le texte plus réjouissant).

Queneau aurait aimé ce passage. Chez Cortázar, l'étrange

naît souvent du maniement du langage. Dans le délectable texte

intitulé « En Mathilde », une femme s'exprime en

décalage : « Le bureau vient à neuf heures […]

et donc à huit heures et demie mon appartement me quitte et l'escalier

me dévale à toute allure parce qu'avec les problèmes de

circulation, le bureau a du mal à arriver à l'heure ».

Parfaitement compréhensible et parfaitement renversé. Le fantastique

se niche aussi dans le langage.

Façons de perdre est un recueil de 1977 (1978 pour la traduction

française de Laure Guille-Bataillon). Intitulé en espagnol, Alguien

que anda por ahí – titre de la nouvelle « Quelqu'un

qui passe par là » – il regroupe onze textes différents

dans l'inspiration (pour autant que ce mot-là ait une quelconque signification).

Le titre français est intéressant : on sait que Cortázar

a publié un roman intitulé Les Gagnants (Los premios).

Façons de perdre ne présente pas, à première

lecture, un ensemble homogène. Les thèmes sont divers : l'adolescence,

le couple, la politique, par exemple. Ce sont les thèmes qui intéressent

en premier lieu Cortázar. Son œuvre est bâtie autour de l'idée

de pétrissage et d'édification. On devient ce que l'on est parce

que le désir nous pousse et la politique nous contre. La politique, ou

le social dans ses grandes largeurs. Cortázar dénonce et pointe

du stylo nos travers ridicules et nos sursauts magnifiques. Certains récits

de Façons de perdre s'appuient sur l'actualité de l'époque

(le recueil a été interdit en Argentine à sa sortie), mais

leur force demeure aujourd'hui. Le regard de l'écrivain a su déceler

dans la situation ambiante quelque chose de parfaitement humain, en tous lieux

et sous toutes latitudes. Et c'est bien ce que l'on demande à un écrivain,

au fond : extirper de la vie-comme-elle-va ce qui fait la vie même. Cortázar

a choisi une voie parallèle au réalisme et à la dénonciation,

diablement efficace.

Ces deux publications – Façons de perdre et Pages inespérées

– sont reliées par le fond et la forme. Sylvie Protin s'exprime, dans

la préface des textes retrouvés, aussi, en traductrice : « Pour

traduire […] il a fallu prendre en compte le corpus des traductions déjà

connues. En effet, ces Pages inespérées sont comme les

rhizomes d'une œuvre qui se poursuit, bifurque, se reprend ».

Et la traductrice de signaler que « Ciao, Vérone »

(in Pages inespérées) est la continuation de la nouvelle

« Les Faces de la médaille » (in Façons

de perdre). Et qu'il a fallu s'en tenir à ce qui avait été

traduit en 1978 : « Javier reste donc Xavier et la cabaña

est un chalet ». C'est aussi grâce à ces scrupuleuses

préventions de traduction que Cortázar nous parle si bien et si

juste, à cent ans de sa naissance.

Christine Bini

(29/03/14)

Lire d'autres articles de Christine Bini sur http://christinebini.blogspot.fr/

|

|

|

Retour

sommaire

Pour mémoire

Bio-bibliographie sur

Wikipédia

Pages inespérées

(Papeles inesperados)

préface

et traduction de l'espagnol (Argentine)

de Sylvie Protin

Gallimard

Du monde

entier

mars 2014 - 136 pages

Façons de perdre

(Alguien que anda

por ahí)

traduit de l'espagnol

(Argentine)

par Laure Guille-Bataillon

Gallimard

L'imaginaire

mars 2014 -186 pages

|

|