Les Papiers collés

de Claude Darras

Automne 2022

Carnet : complexes littéraires

Les prix littéraires donnent un complexe de supériorité aux jurés et un complexe d’infériorité aux élus.

(Georges Perros, « Papiers collés II », 1973, Œuvres, Quarto Gallimard, 2017)

Correspondance

J’attends des timbres. Mon plaisir, à moi, c’est d’écrire. Comme ça ! En parlant et de la pluie et du beau temps ! Le tout fait vent ! Le vent compte. Il doit être présent, ici, ailleurs, et partout ! C’est lui qui fait onduler le blé. C’est lui qui nous apporte les odeurs de la Terre. J’aime le vent ! C’est un monsieur costaud. On ne badine pas, non, avec lui. Le vent ! C’est la respiration de l’espace ! Il règle les orages. Il cloue sur place les conneries ! Le vent aide à mourir ! Le vent nettoie le ciel. Si le vent coupe la gueule à tous les hussards il soulève les anges et protège Mandrin ! Samedi 6 janvier 1996.

(Jules Mougin, « 1912 : toutes les boîtes aux lettres sont peintes en bleu ciel », Travers 53, Philippe Marchal éditeur, 1999)

Ce grand pasteur au regard sommaire

Je me suis assigné une drôle de tâche, contribuer à faire découvrir à mes lecteurs des écrivains qu’a négligé la postérité, ce « grand pasteur au regard sommaire », ainsi que la qualifiait Sainte-Beuve.

Analphabétisme fonctionnel

L’analphabétisme menace la démocratie : c’est ce que prétendait José Saramago (1922-2010). Prix Nobel de littérature en 1998, l’écrivain et journaliste portugais s’inquiétait de ce qu’on appelle l’analphabétisme fonctionnel : « On sait lire mais on ne comprend pas ce qu’on lit, on sait écrire mais on ne sait pas exposer une idée. J’y vois là un grand danger pour la démocratie ».

(Lundi 4 juillet 2022)

Cimaises

Pierre Cayol, peintre de la condition humaine

Pierre Cayol (Salon-de-Provence, 14 août 1939) est à l’écoute des signes émanant de la nature, des phénomènes qu’il perçoit avec plus d’acuité depuis le début de la décennie 1960-1970, lorsqu’il a mis un terme à dix années d’études en écoles d’art à Grenoble puis à Paris. Dès lors, le massif des Alpilles, la Camargue et la montagne Sainte-Victoire tout proches ont constitué des terrains d’exercice privilégiés pour cet animiste doué d’une sensibilité millénaire. Simultanément, dès 1972, les paysages habités par les Indiens d’Amérique, autrement façonnés par les sévices tectoniques et la lente usure du temps, lui ont apporté la matière première et le modèle de peintures, de gravures et de dessins puissants qui ont complété une œuvre profuse et atypique. Pierre Cayol (Salon-de-Provence, 14 août 1939) est à l’écoute des signes émanant de la nature, des phénomènes qu’il perçoit avec plus d’acuité depuis le début de la décennie 1960-1970, lorsqu’il a mis un terme à dix années d’études en écoles d’art à Grenoble puis à Paris. Dès lors, le massif des Alpilles, la Camargue et la montagne Sainte-Victoire tout proches ont constitué des terrains d’exercice privilégiés pour cet animiste doué d’une sensibilité millénaire. Simultanément, dès 1972, les paysages habités par les Indiens d’Amérique, autrement façonnés par les sévices tectoniques et la lente usure du temps, lui ont apporté la matière première et le modèle de peintures, de gravures et de dessins puissants qui ont complété une œuvre profuse et atypique.  S’il possède la sagesse d’accorder vie et âme à la « beauté spontanée » de toute chose, la coexistence avec la nature n’évince en aucune façon l’humain. Bien au contraire. Sa quête serait d’ailleurs plus celle d’une humanité que de l’être. C’est très net, surtout dans les scènes de la vie des Apaches, des Hopis, des Navajos ou des Pueblos d’Arizona et du Nouveau-Mexique où il atteint une vérité métaphysique au sens propre, embrassant l’existence anthropologique et profonde de la femme et de l’homme amérindiens. De ce point de vue, il est vraiment un peintre de la condition humaine. Dans les « sujets » de ses peintures, il recherche la même justesse que dans l’écriture poétique - celles de sa femme Marie et de leurs amis Marc Alyn et Navarre Scott Momaday accompagnent S’il possède la sagesse d’accorder vie et âme à la « beauté spontanée » de toute chose, la coexistence avec la nature n’évince en aucune façon l’humain. Bien au contraire. Sa quête serait d’ailleurs plus celle d’une humanité que de l’être. C’est très net, surtout dans les scènes de la vie des Apaches, des Hopis, des Navajos ou des Pueblos d’Arizona et du Nouveau-Mexique où il atteint une vérité métaphysique au sens propre, embrassant l’existence anthropologique et profonde de la femme et de l’homme amérindiens. De ce point de vue, il est vraiment un peintre de la condition humaine. Dans les « sujets » de ses peintures, il recherche la même justesse que dans l’écriture poétique - celles de sa femme Marie et de leurs amis Marc Alyn et Navarre Scott Momaday accompagnent  fidèlement ses travaux. De ces sujets-là, il semble attendre, avec la surprise ou l’extase, la perte de soi - comme dans les incantations du chaman durant le rite apache de puberté - et la résolution de mystères plus vastes et plus graves que le destin du peuplier dans la racine duquel sera taillée et peinte kachina, la plus jolie poupée des Hopis. fidèlement ses travaux. De ces sujets-là, il semble attendre, avec la surprise ou l’extase, la perte de soi - comme dans les incantations du chaman durant le rite apache de puberté - et la résolution de mystères plus vastes et plus graves que le destin du peuplier dans la racine duquel sera taillée et peinte kachina, la plus jolie poupée des Hopis.

1 Les Esprits de la montagne (Apaches), huile sur papier, 62 x 45 cm, 2006

2 Alpilles, huile sur toile, 81 x 100 cm, 1981

3 Migrations (Santa Fe), acrylique sur papier, 66 x 49 cm, 2006

Reproduction photographique Daniel Cyr Lemaire

L’effet Dopler

S’éloigner des idées reçues et des idées admises est la condition première de toute création. Selon l’écrivain Jacques Lacarrière (1925-2005), cet éloignement a en littérature le même effet que celui qu’en astrophysique on nomme effet Doppler-Fizeau, qui sert à mesurer l’éloignement constant des galaxies. Il faut s’éloigner des idées reçues si l’on veut découvrir un jour les idées cachées.

Inspiration

Le mot inspiration me gêne, avoue l’écrivain Richard Millet (dans Harcèlement littéraire, 2005), je préfère parler de rythme, d’oreille interne.

(Samedi 16 juillet 2022)

|

Billet d’humeur

Une nouvelle utopie agricole

En voyant s’activer dans ce champ maraîcher une ancienne hôtesse de l’air, un contrôleur de gestion aux finances publiques en disponibilité et un ingénieur des arts et métiers à la retraite, je ne peux m’empêcher de penser aux paysans du Larzac qui défrayèrent la chronique de 1971 à 1981 en s’opposant au projet d’extension d’un camp militaire sur le causse situé entre Millau (Aveyron) et Lodève (Hérault). Né dans le sud du Massif central, le mouvement de désobéissance civile non violente a vraisemblablement inspiré ces néo-ruraux qui procèdent à une singulière reconversion en se donnant à la permaculture. Cette discipline a été pensée à l’autre bout du monde, il y a plus de cinquante ans. Imaginée par les Australiens Bill Mollison (1928-2016), maître de conférences en psychologie de l’environnement, et David Holmgren (né en 1955), militant écologiste, elle constitue un ensemble de méthodes agricoles permettant à ses adeptes de faire pousser légumes, céréales et fruits sans attenter aux écosystèmes. Elle enseigne aux néo-paysans à subvenir à leurs besoins alimentaires en proscrivant l’agriculture intensive. À l’exemple de leurs aïeux du causse du Larzac, les permaculteurs poursuivent une révolution sociétale visant à changer la vie, les mentalités, les idéaux de nos contemporains. Il ne s’agit pas seulement d’un retour à la terre, d’une incitation à cultiver son jardin. Le pari est bien plus audacieux : rien de moins qu’apprendre à vivre en harmonie avec les animaux et la nature. « En permaculture, il y a trois principes fondateurs : prendre soin des humains, protéger la terre nourricière et partager équitablement les ressources », soutient Laura Centemeri, chargée de recherche au CNRS. « Cela touche à toutes les sphères de la vie, complète la sociologue : l’alimentation, mais aussi l’éducation des enfants, les relations entre les humains… » Les ruraux du Larzac rêvaient de bâtir une utopie agricole commune : les permaculteurs leur emboîtent le pas en imaginant un autre mode de vie durable et citoyen face à l’urgence climatique et à la débâcle écologique.

|

Lecture critique

Frédérique Lignon, une observatrice infatigable

Frédérique Lignon-Rouyard (Oloron-Sainte-Marie, 1959) est une observatrice infatigable et minutieuse, qui sait débusquer dans la banalité du quotidien l’inattendu, le cocasse, le ridicule, le tragique, le barbare et le sublime des multiples actes de la vie de nos contemporains. Entre nouvelle et récit, les dix-huit histoires qu’elle brosse dans « La Figure du crocodile » sont distinctes l’une de l’autre ; aucun lien ne les rattache si ce n’est la structure singulière qui met en parallèle à la narration proprement dite un addenda mythologique, comme une sentence morale à la fin de la fable.  Interprétations utilitaires ou significations métaphoriques, ces notules tantôt éclairent l’argumentation du récitant, tantôt replacent les circonstances ou l’événement dans une conscience universelle. Ainsi, les interrogations qui accompagnent L’homme qui marche au gré des berges du Rhône intriguent les passants qui le croisent et excitent la perspicacité des lecteurs quand l’auteure fait intervenir le mythe œdipien. À l’école de danse de Perm, Natacha subit la tutelle rigoriste de Ludmilia, son professeur. Le jour où j’ai commencé à danser restitue la rudesse de l’apprentissage vécue par l’élève et son mentor, toutes deux également condamnées comme l’a été Sisyphe à rouler indéfiniment son rocher jusqu’au sommet, illustration glaçante de la condition humaine. Les limites de l’effroi sont atteintes avec Le Jour de trop où F. B., un soignant détraqué, assassine en 1973 les pensionnaires d’une maison de retraite de Valence avant d’assouvir ses pulsions en villégiature dans une pension de famille à Vevey (Suisse). Non contente d’associer le tueur en série à Barbe-Bleue, l’aristocrate monstrueux des contes de Charles Perrault, l’écrivaine (et ancienne professeur de lettres) laisse les instances judiciaires vaudoises accorder au détenu à perpétuité une autorisation de sortie exceptionnelle le jeudi 29 février 2000, trois-cent-soixante-sixième jour de l’année bissextile, non inclus dans sa condamnation, selon les termes de la loi… Une autre perle du recueil, Quelques jours avec Bates, qui rassemble deux artistes peintres, le lyonnais Bates, décorateur au théâtre municipal de Valréas, et Lucien, qui colorie des vitrines et peint des enseignes à Vaison-la-Romaine. Sous le soleil provençal, l’harmonie entre les deux hommes se fissure en dépit de leur goûts communs pour « les drapés de Véronèse, la transparence de Ravier, les noirs de Nicolas de Staël ». Et la nouvelliste de convoquer l’antique et implacable duel musical entre Interprétations utilitaires ou significations métaphoriques, ces notules tantôt éclairent l’argumentation du récitant, tantôt replacent les circonstances ou l’événement dans une conscience universelle. Ainsi, les interrogations qui accompagnent L’homme qui marche au gré des berges du Rhône intriguent les passants qui le croisent et excitent la perspicacité des lecteurs quand l’auteure fait intervenir le mythe œdipien. À l’école de danse de Perm, Natacha subit la tutelle rigoriste de Ludmilia, son professeur. Le jour où j’ai commencé à danser restitue la rudesse de l’apprentissage vécue par l’élève et son mentor, toutes deux également condamnées comme l’a été Sisyphe à rouler indéfiniment son rocher jusqu’au sommet, illustration glaçante de la condition humaine. Les limites de l’effroi sont atteintes avec Le Jour de trop où F. B., un soignant détraqué, assassine en 1973 les pensionnaires d’une maison de retraite de Valence avant d’assouvir ses pulsions en villégiature dans une pension de famille à Vevey (Suisse). Non contente d’associer le tueur en série à Barbe-Bleue, l’aristocrate monstrueux des contes de Charles Perrault, l’écrivaine (et ancienne professeur de lettres) laisse les instances judiciaires vaudoises accorder au détenu à perpétuité une autorisation de sortie exceptionnelle le jeudi 29 février 2000, trois-cent-soixante-sixième jour de l’année bissextile, non inclus dans sa condamnation, selon les termes de la loi… Une autre perle du recueil, Quelques jours avec Bates, qui rassemble deux artistes peintres, le lyonnais Bates, décorateur au théâtre municipal de Valréas, et Lucien, qui colorie des vitrines et peint des enseignes à Vaison-la-Romaine. Sous le soleil provençal, l’harmonie entre les deux hommes se fissure en dépit de leur goûts communs pour « les drapés de Véronèse, la transparence de Ravier, les noirs de Nicolas de Staël ». Et la nouvelliste de convoquer l’antique et implacable duel musical entre  Apollon joueur de lyre, fils de Zeus et de Léto, et le satyre Marsyas, flûtiste qui a mis au point l’harmonie phrygienne : « Le concours entre Apollon et Marsyas symbolise la lutte entre les influences apolliniennes et dionysiaques de l’Homme, deux variantes de la conception de l’Art. C’est un des sujets favoris des philosophes Hegel et Nietzsche, que les écrivains, les peintres perpétuent. L’amitié entre peintres est rarement dissociable de leur travail. Les deux amis, que leur métier rapproche, charme et stimule, finissent par se confronter, sans concession. L’initiation du plus jeune s’achève. Aucun n’y laisse sa peau comme Marsyas, encore que ! ». Il m’aurait fallu évoquer Orphée et Eurydice, Le ciel peut attendre, La Figure du crocodile, Un si beau sourire, Croquis de théâtre, L’Anniversaire de Georges, Le Petit Cloître Saint-Pierre et Affaire conclue, ces narrations brèves, épurées, qui exigent du lecteur une attention sans faille mais qui lui donnent, en retour, une liberté et un plaisir de lecture sans cesse renouvelés. Apollon joueur de lyre, fils de Zeus et de Léto, et le satyre Marsyas, flûtiste qui a mis au point l’harmonie phrygienne : « Le concours entre Apollon et Marsyas symbolise la lutte entre les influences apolliniennes et dionysiaques de l’Homme, deux variantes de la conception de l’Art. C’est un des sujets favoris des philosophes Hegel et Nietzsche, que les écrivains, les peintres perpétuent. L’amitié entre peintres est rarement dissociable de leur travail. Les deux amis, que leur métier rapproche, charme et stimule, finissent par se confronter, sans concession. L’initiation du plus jeune s’achève. Aucun n’y laisse sa peau comme Marsyas, encore que ! ». Il m’aurait fallu évoquer Orphée et Eurydice, Le ciel peut attendre, La Figure du crocodile, Un si beau sourire, Croquis de théâtre, L’Anniversaire de Georges, Le Petit Cloître Saint-Pierre et Affaire conclue, ces narrations brèves, épurées, qui exigent du lecteur une attention sans faille mais qui lui donnent, en retour, une liberté et un plaisir de lecture sans cesse renouvelés.

Frédérique Lignon-Rouyard © Photo X, droits réservés

- La Figure du crocodile - Récits, scène de vie et mythologie, par Frédérique Lignon, éditions L’Harmattan, 126 pages, 2015/2022.

Portrait

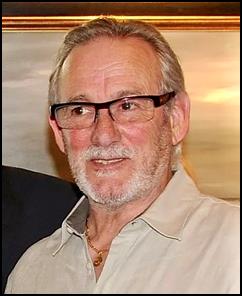

Une histoire de la patate par Pierre-Brice Lebrun

Lecture faite du « Petit Traité de la pomme de terre et de la frite », nous savons (presque) tout du sujet exploré avec autant de passion que d’érudition par l’écrivain et juriste Pierre-Brice Lebrun (Liège, 1965). « Je sais tout de la pomme de terre, confie d’emblée l’auteur, j’ai développé avec ce tubercule une intimité quasi nuptiale, que je n’arriverai jamais à rompre tout à fait : elle et moi sommes désormais unis pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, quoi qu’il arrive… » L’ouvrage atteint sans peine la dimension monographique, s’alimentant aux meilleures sources historiques et iconographiques puisées durant cinq années de recherches dans de multiples bibliothèques (dont la BNF, Bibliothèque nationale de France).

Une plante originaire du Pérou ou du Chili

Si les manuscrits du XVe siècle ont pu étayer son argumentation, des trouvailles archéologiques lui ont confirmé que les plus anciens tubercules de pommes de terre avaient été mis au jour au Pérou, dans les grottes de Tres Vetanas, à 2 800 mètres d’altitude, dans le canyon Chilca, à soixante-cinq kilomètres au sud-est de Lima : ils sont datés d’environ 8 000 ans avant Jésus-Christ, des restes fossilisés de haricots et de piments ont été simultanément découverts. Fait quasi certain, ce sont les Espagnols qui ont découvert cette plante dicotylédone en Amérique du Sud avant  1530 et l’ont ramenée en Europe. Il semble d’ailleurs que c’est un franciscain de Tolède, Pierre Sornas, natif de Saint-Alban-d’Ay (Haut-vivarais), qui a rapporté des plants de pomme de terre sur le continent européen, à bord d’une caraque armée par les conquistadors. Les Incas la cultivaient près de 1 000 ans avant Jésus-Christ, paraît-il, et ils l’appelaient papas. « Ils ont inventé la purée "mousseline", ajoute Pierre-Brice Lebrun. Ils faisaient sécher des pommes de terre au soleil, les pilaient longuement pour les déshydrater, et les réduisaient en paillettes qu’ils stockaient dans les greniers appartenant à l’État. Les paillettes - qui pouvaient se conserver de deux à vingt ans - étaient distribuées à la population selon ses besoins : additionnées à l’eau, elles formaient une purée. » Bien avant les Incas, les Mochicas, contemporains des Mayas et fixés au premier millénaire le long de la côte nord du Pérou, comptaient leur propre déesse, nommée Axomama, ce qui signifie « mère de la pomme de terre ». 1530 et l’ont ramenée en Europe. Il semble d’ailleurs que c’est un franciscain de Tolède, Pierre Sornas, natif de Saint-Alban-d’Ay (Haut-vivarais), qui a rapporté des plants de pomme de terre sur le continent européen, à bord d’une caraque armée par les conquistadors. Les Incas la cultivaient près de 1 000 ans avant Jésus-Christ, paraît-il, et ils l’appelaient papas. « Ils ont inventé la purée "mousseline", ajoute Pierre-Brice Lebrun. Ils faisaient sécher des pommes de terre au soleil, les pilaient longuement pour les déshydrater, et les réduisaient en paillettes qu’ils stockaient dans les greniers appartenant à l’État. Les paillettes - qui pouvaient se conserver de deux à vingt ans - étaient distribuées à la population selon ses besoins : additionnées à l’eau, elles formaient une purée. » Bien avant les Incas, les Mochicas, contemporains des Mayas et fixés au premier millénaire le long de la côte nord du Pérou, comptaient leur propre déesse, nommée Axomama, ce qui signifie « mère de la pomme de terre ».

Des études génétiques récentes ont démontré que 99 % de toutes les variétés modernes de pommes de terre provenaient d’une ancêtre patate née dans le centre du Chili. Les 1 % restants concernent une plante cultivée dans les Andes, entre l’est du Venezuela et le nord de l’Argentine. Jusqu’à maintenant, 5 000 variétés de pommes de terre ont été identifiées à la surface de la planète.

Les Montois lui ont donné le surnom de patate

L’historien est formel : le pharmacien aux armées Antoine Parmentier (1737-1813) n’a pas introduit la pomme de terre en France ; il a seulement eu le mérite de dissiper, dès 1773, les préjugés contre le féculent jugé par l’Église « bon qu’à donner aux cochons » ... En effet, le botaniste suisse Gaspard Bauhin (1560-1624) la cultivait déjà à Montbéliard, avec son frère Jean, pomologue réputé. C’est d’ailleurs lui, Gaspard, qui a nommé la plante Solanum tuberosum, tout en la classant parmi les solanacées (comme la tomate, l’aubergine, le piment, les pétunias, la belladone et le tabac). Bien avant les Bauhin, dès 1588, le médecin et botaniste Charles de l’Écluse (1526-1609) cultivait des pommes de terre dans son potager désignées sous le vocable taratufli ou taratouffli, littéralement « petite truffe » qui a donné le kartoffel allemand et le cartoufle français d’Olivier de Serres (en 1600), très voisine en fait de la tartoufle de Lancelot de Casteau, cuisinier liégeois originaire de Mons. Cité de la Belgique romane, Mons s’avère un des plus anciens foyers de la culture de la pomme de terre en Europe : ce sont les Montois, ses habitants, qui ont attribué à la plante le surnom si populaire de « patate », déformation probable du patatas espagnol. Quant à la métaphore pomme de terre, dans la signification de « fruit de terre », elle apparaît pour la première fois en 1762 sous la plume du botaniste Henri-Louis Duhamel du Monceau (1700-1782). Au sein de l’Union européenne, dix-neuf spécialités locales de pommes de terre, produites dans dix pays, bénéficient d’une appellation protégée, dont trois françaises : la pomme de terre de l’île de Ré (AOP - appellation d’origine contrôlée, 2000), la béa du Roussillon (AOP, 2012) et la pomme de terre de Merville (IGP - indication géographique protégée, 1996), qui est une variété de bintje cultivée dans la vallée de la Lys (Hauts-de-France). À elle seule, la région des Hauts de France (Nord/Pas-de-Calais/Picardie) produit près de 4 millions de tonnes de pommes de terre sur près de 80 000 hectares, soit les deux tiers de la production française.

De la bonne cuisson des frites

« Les frites font partie de mon ADN, plaisante l’auteur du "Petit Traité". Rien ne me rend plus triste, plus déprimé, que des frites molles, grasses et fadasses, trop cuites ou pas assez. » Aussi souligne-t-il à plusieurs reprises l’extrême importance d’une bonne cuisson des frites - à la graisse de bœuf de préférence - une exigence prônée par ses pairs de l’académie de Tournai où il a suivi une formation diplômante de « frituriste » : « Les frites fraîches sont conservées dans un seau d’eau, pour éviter qu’elles noircissent, et pour ôter leur amidon (il ne faut pas hésiter à changer plusieurs fois l’eau, c’est traître, l’amidon, et résistant). Ensuite, avant d’être une première fois cuites, il faut les sécher. La première cuisson cueille la frite en 5 à 6 min, entre 120°C et 140°C : le plus important, c’est que la température soit constante. On appelle à tort cette première phase précuisson, alors que ce premier bain ne précuit pas la frite, il la cuit. Le second bain la frit. C’est la première cuisson qui va donner à la frite sa personnalité, il ne faut pas se louper. » L’écrivain se double d’un authentique gastronome qui détaille et explique dans son ouvrage pas moins de 112 recettes qui tirent parti de la fameuse pulpe. Les écrivains Roland Barthes, Jules Mougin et Francis Ponge étaient-ils des mangeurs de frites ? Ils ont voix au chapitre dans cette monographie en tout cas. Dans ses « Mythologies » (1956), le premier affirme que « la frite est le signe alimentaire de la francité ». Facteur-poète, Jules Mougin donne la parole à la plante exotique dans « Tu veux une patate ? » : On me pèle,/On me gratte,/On m’écrase,/Ah ! quelle purée, s’écrie la pomme de terre./Viens me choisir,/Viens m’éplucher,/Viens m’afficher,/Viens me bouffer ! s’écrie la patate clouée au mur. » Dans ses « Pièces » si ludiques (1962), Francis Ponge se complaît à louer les vertus de l’épluchage : « Peler une pomme de terre bouillie de bonne qualité est un plaisir de choix. Entre le gras du pouce et la pointe du couteau tenu par les autres doigts de la même main, l’on saisit - après l’avoir incisé - par l’une de ses lèvres ce rêche et fin papier que l’on tire à soi pour le détacher de la chair appétissante du tubercule. L’opération facile laisse, quand on a réussi à la parfaire sans s’y reprendre à trop de fois, une impression de satisfaction indicible. Le léger bruit que font les tissus en se décollant est doux à l’oreille et la découverte de la pulpe comestible réjouissante. » « Les frites font partie de mon ADN, plaisante l’auteur du "Petit Traité". Rien ne me rend plus triste, plus déprimé, que des frites molles, grasses et fadasses, trop cuites ou pas assez. » Aussi souligne-t-il à plusieurs reprises l’extrême importance d’une bonne cuisson des frites - à la graisse de bœuf de préférence - une exigence prônée par ses pairs de l’académie de Tournai où il a suivi une formation diplômante de « frituriste » : « Les frites fraîches sont conservées dans un seau d’eau, pour éviter qu’elles noircissent, et pour ôter leur amidon (il ne faut pas hésiter à changer plusieurs fois l’eau, c’est traître, l’amidon, et résistant). Ensuite, avant d’être une première fois cuites, il faut les sécher. La première cuisson cueille la frite en 5 à 6 min, entre 120°C et 140°C : le plus important, c’est que la température soit constante. On appelle à tort cette première phase précuisson, alors que ce premier bain ne précuit pas la frite, il la cuit. Le second bain la frit. C’est la première cuisson qui va donner à la frite sa personnalité, il ne faut pas se louper. » L’écrivain se double d’un authentique gastronome qui détaille et explique dans son ouvrage pas moins de 112 recettes qui tirent parti de la fameuse pulpe. Les écrivains Roland Barthes, Jules Mougin et Francis Ponge étaient-ils des mangeurs de frites ? Ils ont voix au chapitre dans cette monographie en tout cas. Dans ses « Mythologies » (1956), le premier affirme que « la frite est le signe alimentaire de la francité ». Facteur-poète, Jules Mougin donne la parole à la plante exotique dans « Tu veux une patate ? » : On me pèle,/On me gratte,/On m’écrase,/Ah ! quelle purée, s’écrie la pomme de terre./Viens me choisir,/Viens m’éplucher,/Viens m’afficher,/Viens me bouffer ! s’écrie la patate clouée au mur. » Dans ses « Pièces » si ludiques (1962), Francis Ponge se complaît à louer les vertus de l’épluchage : « Peler une pomme de terre bouillie de bonne qualité est un plaisir de choix. Entre le gras du pouce et la pointe du couteau tenu par les autres doigts de la même main, l’on saisit - après l’avoir incisé - par l’une de ses lèvres ce rêche et fin papier que l’on tire à soi pour le détacher de la chair appétissante du tubercule. L’opération facile laisse, quand on a réussi à la parfaire sans s’y reprendre à trop de fois, une impression de satisfaction indicible. Le léger bruit que font les tissus en se décollant est doux à l’oreille et la découverte de la pulpe comestible réjouissante. »

Pierre-Brice Lebrun © Photo X, droits réservés

- Petit Traité de la pomme de terre et de la frite, par Pierre-Brice Lebrun, éditions Le Sureau, 360 pages, 2016.

Varia : de l’immortelle géométrie des cristaux par Roger Caillois

« Même les rognons de silex qu’on heurte dans les labours ou au pied des falaises procurent des formes parfaites. Qui n’en a ramassé ? Tel nodule fournit un torse admirable ou quelque volume qui s’éloigne d’un torse, mais n’en est pas moins admirable, en vertu, je présume, du code universel et secret (quoique non impossible à déchiffrer) qui préside à la lente naissance des formes inévitables. Le silicate de magnésium, qu’un hasard obscur a fait appeler écume de mer et qu’on trouve enfoui dans le sol comme de grosses truffes blanches, une fois pelé et poli, enferme dans une agile clarté de porcelaine les courbes les plus déclives, les plus insidieuses, les volumes les plus glissants, les surfaces les mieux tracées pour conduire ou retenir le regard, pour le fixer ou le faire basculer sur une autre pente. « Même les rognons de silex qu’on heurte dans les labours ou au pied des falaises procurent des formes parfaites. Qui n’en a ramassé ? Tel nodule fournit un torse admirable ou quelque volume qui s’éloigne d’un torse, mais n’en est pas moins admirable, en vertu, je présume, du code universel et secret (quoique non impossible à déchiffrer) qui préside à la lente naissance des formes inévitables. Le silicate de magnésium, qu’un hasard obscur a fait appeler écume de mer et qu’on trouve enfoui dans le sol comme de grosses truffes blanches, une fois pelé et poli, enferme dans une agile clarté de porcelaine les courbes les plus déclives, les plus insidieuses, les volumes les plus glissants, les surfaces les mieux tracées pour conduire ou retenir le regard, pour le fixer ou le faire basculer sur une autre pente.

« Les structures cristallines séduisent par une autre et plus mystérieuse réussite : des plans à la fois nets comme des abstractions divines et lourds de tout le poids de la pierre ou du métal. Ils se coupent, se traversent en tous sens, comme si brusquement le caprice d’un démiurge avait accordé pour un instant aux substances les plus impénétrables l’étrange don d’une perméabilité mutuelle absolue.

Les polyèdres ne sont pas soudés, mais imbriqués en architectures complexes. Ils ne cèdent rien pour autant de la rigueur de leurs arêtes ou de l’aigu de leurs angles. Ils semblent attester le miracle perdu d’une géométrie où des corps que l’acier n’entame pas auraient pu aisément se croiser.

« Enfin, en de terribles creusets souterrains furent modelés les volumes scoriacés des métaux natifs. Ils semblent continuer de se hérisser et presque d’exploser : partout déchirés, partout agressifs et rebelles, ils fixent les sursauts d’une matière courroucée, qui se bat, qui se rebiffe où et comme elle peut.

« Ces mots ne doivent pas tromper. Les minéraux, il va de soi, n’ont ni indépendance ni sensibilité. C’est justement pourquoi il faut beaucoup pour les émouvoir : des températures de chalumeau et d’arc électrique, des violences de séismes, des spasmes de volcans. Sans compter le temps vertigineux.

Les courbes des pierres, les arêtes des métaux natifs ne sont pas dues à de menus accidents ou à des énergies chétives. Elles sont nées les unes d’une patience beaucoup plus lente que la rapide persévérance humaine, les autres d’une brutalité beaucoup plus brisante et liquéfiante que la faible violence humaine. Mais, paresseuses ou brusques, ces forces furent également puissantes et conjuguées par mille contingences, qu’à leur tour composa entre elles un plus long hasard étiré sur la durée entière du refroidissement de la planète. Je ne puis douter que la connivence de tant de sévères vicissitudes n’ait abouti, dans l’un et l’autre cas, à une extrême et impitoyable simplification. La mer, l’inlassable goutte d’eau, le vent, qui peuvent attendre, qui ne sont pas comme l’homme contraints de se hâter, assurent aux corps qu’ils caressent et qu’ils usent, le profil le plus pur, le plus pauvre aussi, mais le seul véritablement nécessaire. Dans ce long acquiescement, dans cette ultime misère, se dissimule assurément une des formes concevables de la perfection. […]

« Entre les styles ennemis de l’usure et de la rupture, l’avare architecture des cris- taux, leurs polygones, leurs pyramides, déploie une géométrie immuable, infaillible, immortelle, qui anticipe Pythagore et Platon. Les plus abstraites déductions du calcul n’en sont qu’un vaste écho par quoi l’intelligence de l’homme répercute immensément une première discipline. »

Extrait de « La Lecture des pierres », de Roger Caillois, éditions Xavier Barral, 432 pages, 117 photographies couleur, 2014.

Carnet : le danger de l’unification des médias

Il n’y a pas si longtemps les enjeux politiques étaient perçus avec une attention critique et la presse d’opinion, si caractéristique de la culture française, alimentait le débat démocratique. Aujourd’hui, les médias ne cessent de s’unifier et la logique économique favorise un insidieux processus d’alignement sur une norme. Tout est à redouter du citoyen d’un unique journal. À journal unique, pensée unique, non ?

Patrouillotisme

Le comble du patriotisme : fuir un ciel bleu de Prusse. (11 octobre 1887)

(Jules Renard, Journal 1887-1910, Nrf Pléiade)

Divine Amália !

Sur la scène, le corps de la chanteuse oscille dans un transport total, comme une transe. Amália Rodrigues ferme les paupières, hoche la tête, fronce les sourcils, sourit, à peine cependant, et chante. Son chant dispense des cris étouffés qu’elle libère bientôt en d’envoûtants vibratos. C’est la plainte du fado. Jalousie, amour déçu, chagrin mortel, absence insoutenable ? Le fado ? Rien qu’une étrange mélancolie.

(Dimanche 24 juillet 2022)

|

Billet d’humeur

Les prédictions de l’opinion

Depuis que l’Américain George Horace Gallup (1901-1984), à la tête de l’Institut américain d’opinion publique, s’est fait remarquer, en 1936, en annonçant la réélection inattendue de Franklin Delano Roosevelt face au républicain Alfred Landon, les sondages sont devenus un instrument très prisé de l’élaboration de la décision politique. Massivement utilisée aux États-Unis, l’enquête d’opinion fait son apparition en France en juillet 1938, initiée par le sociologue Jean Stoetzel (1910-1987) avec le concours du journaliste Alfred Max (1913-1990). Ladite enquête concernait les accords de Munich et laissait apparaître une majorité d’opinions hostiles ; l’Institut français d’opinion publique (Ifop) naîtra peu de temps après, en décembre 1938.

Aujourd’hui, les enquêtes par sondages sont à la fois utilisées à des fins commerciales et scientifiques dans de multiples domaines, même si elles trouvent leur plus grand écho dans le domaine politique. La méthode repose sur le calcul probabiliste et sur l’extrapolation des réponses d’un échantillon représentatif d’une population donnée à l’ensemble de cette population. Selon les techniques usitées, l’échantillon est constitué de manière aléatoire (selon la loi du hasard) ou à l’aide de la méthode des quotas (pourcentages déterminés), en impliquant, dans l’échantillon, la distribution des variables les plus significatives de la population référente : sexe, catégorie socioprofessionnelle, niveau d’étude, taille de la commune, etc.

L’emballement de nos contemporains pour cette discipline a de quoi surprendre, d’autant que les pronostics des sondés ne correspondent pas toujours à la réalité. Aussi, lorsque les prédictions sont invalidées, les sondeurs sont-ils régulièrement fustigés, accusés d’incompétence voire de manipulation. La question que pose le sociologue André Akoun (1929-2010) est déterminante : « Dira-t-on de l’opinion publique qu’elle est ce qu’en mesure les sondages, après avoir dit que les sondages mesurent l’opinion publique ? Joli cercle vicieux qui souligne la difficulté de définir l’opinion publique ».

|

Lecture critique

La réputation de Marseille en question

« Passé un certain point, les travaux des historiens ne parviennent plus à retoucher les images d’Épinal, à corriger les mythes. Sans doute en avons-nous besoin tout autant que de vérité » : ancien professeur agrégé d’histoire, Olivier Boura (Marseille, 1962) prêche l’évidence dans son ouvrage « Marseille ou la mauvaise réputation ». La cité phocéenne traîne un tel bagage de fables et de clichés qu’il est parfois difficile d’en débarrasser l’esprit et la mémoire de ceux qui l’observent avec un quelconque intérêt, aussi bien ses visiteurs que les autochtones eux-mêmes. Si l’auteur réfute toute théorie attestant de la mauvaise réputation de sa ville natale, il brosse au terme d’une « thèse » profuse et passionnée, à l’argumentation érudite et parfois polémique, le portrait pertinent d’une ville « méditerranéenne et orientale, si peu française, au fond, à mille lieues des "Demoiselles de Rochefort" et des "Parapluies de Cherbourg" ». « Marseille fait peur, justifie-t-il, et se retrouve au ban de la nation. Elle est en quelque sorte à côté de la France, comme jadis Alexandrie la Grecque était à côté de l’Égypte. Pièce rapportée et parente pauvre. « Passé un certain point, les travaux des historiens ne parviennent plus à retoucher les images d’Épinal, à corriger les mythes. Sans doute en avons-nous besoin tout autant que de vérité » : ancien professeur agrégé d’histoire, Olivier Boura (Marseille, 1962) prêche l’évidence dans son ouvrage « Marseille ou la mauvaise réputation ». La cité phocéenne traîne un tel bagage de fables et de clichés qu’il est parfois difficile d’en débarrasser l’esprit et la mémoire de ceux qui l’observent avec un quelconque intérêt, aussi bien ses visiteurs que les autochtones eux-mêmes. Si l’auteur réfute toute théorie attestant de la mauvaise réputation de sa ville natale, il brosse au terme d’une « thèse » profuse et passionnée, à l’argumentation érudite et parfois polémique, le portrait pertinent d’une ville « méditerranéenne et orientale, si peu française, au fond, à mille lieues des "Demoiselles de Rochefort" et des "Parapluies de Cherbourg" ». « Marseille fait peur, justifie-t-il, et se retrouve au ban de la nation. Elle est en quelque sorte à côté de la France, comme jadis Alexandrie la Grecque était à côté de l’Égypte. Pièce rapportée et parente pauvre. » Il reconnaît cependant que le port et ses parages immédiats, tout autant que la fascination pour l’Orient et les pires obsessions ont cristallisé, plus d’un siècle durant, tout ce qui allait fabriquer la mauvaise réputation de Marseille. Pour instruire le « procès » des fauteurs de ladite mauvaise réputation, des écrivains sont convoqués à la barre parmi lesquels Louis Bertrand, Alphonse Daudet, Alexandre Dumas et Joseph Méry, « le précurseur direct de Marcel Pagnol » ; ceux-là ont conforté, selon lui, les récits des Marseillais dans le sens de l’autodérision et favorisé les pires des caricatures. « Jusqu’alors, considère l’auteur, Marseille n’avait d’existence littéraire que par des récits de voyage, des livres d’histoire et de rares poèmes. Avec "Monte-Cristo", elle entre enfin dans le domaine de la fiction et, donc, du mythe. » La Marseille rêvée par Olivier Boura renverrait plutôt à cette ville provençale et italienne des premières décennies du XXe siècle qu’elle n’est plus tout à fait aujourd’hui. « Le bonheur marseillais : tout un versant de la légende de Marseille, écrit-il à cet égard, la richesse de la ville autrefois, la bonté du climat, l’éblouissante beauté de la rade, tout ce qu’enfin la figure du Marseillais d’opérette avait, malgré tout, d’aimable et de facile, tout cela portait à croire qu’il fût possible. C’était un bonheur simple : bonheur de parties de cartes, de jeux de boules, bonheur d’apéritif et de parties de pêche, de réunion de famille et de sorties entre amis, bonheur de cabanon et de canotage, des parties de loto, dans les cafés, l’hiver, quand le gibier, les dindes, pendaient aux devantures, perdaient leur sang, goutte à goutte, sur la sciure… Bonheur de guinguette, de déjeuner d’oursins. » » Il reconnaît cependant que le port et ses parages immédiats, tout autant que la fascination pour l’Orient et les pires obsessions ont cristallisé, plus d’un siècle durant, tout ce qui allait fabriquer la mauvaise réputation de Marseille. Pour instruire le « procès » des fauteurs de ladite mauvaise réputation, des écrivains sont convoqués à la barre parmi lesquels Louis Bertrand, Alphonse Daudet, Alexandre Dumas et Joseph Méry, « le précurseur direct de Marcel Pagnol » ; ceux-là ont conforté, selon lui, les récits des Marseillais dans le sens de l’autodérision et favorisé les pires des caricatures. « Jusqu’alors, considère l’auteur, Marseille n’avait d’existence littéraire que par des récits de voyage, des livres d’histoire et de rares poèmes. Avec "Monte-Cristo", elle entre enfin dans le domaine de la fiction et, donc, du mythe. » La Marseille rêvée par Olivier Boura renverrait plutôt à cette ville provençale et italienne des premières décennies du XXe siècle qu’elle n’est plus tout à fait aujourd’hui. « Le bonheur marseillais : tout un versant de la légende de Marseille, écrit-il à cet égard, la richesse de la ville autrefois, la bonté du climat, l’éblouissante beauté de la rade, tout ce qu’enfin la figure du Marseillais d’opérette avait, malgré tout, d’aimable et de facile, tout cela portait à croire qu’il fût possible. C’était un bonheur simple : bonheur de parties de cartes, de jeux de boules, bonheur d’apéritif et de parties de pêche, de réunion de famille et de sorties entre amis, bonheur de cabanon et de canotage, des parties de loto, dans les cafés, l’hiver, quand le gibier, les dindes, pendaient aux devantures, perdaient leur sang, goutte à goutte, sur la sciure… Bonheur de guinguette, de déjeuner d’oursins. »

Olivier Boura © Photo X, droits réservés

- Marseille ou la mauvaise réputation, par Olivier Boura, éditions Arléa, 230 pages, 2022.

Lire aussi :

- Écrire Marseille - 15 grands auteurs célèbrent la cité phocéenne (Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, Albert Cohen, Simone de Beauvoir, Paul Valéry, Marcel Pagnol, Albert Camus, René Frégni, Rebecca Lighieri, Alain Damasio, Paul Cézanne, Albert Londres, Louis Brauquier, Jean-Claude Izzo et Maylis de Kerangal), éditions Gallimard, collection folio, 96 pages, 2021.

Portrait

Les grandes percées des mathématiciens

Les mathématiques sont au cœur de notre quotidien. Elles occupent tous les secteurs des sciences, de l’industrie et même de la finance. Le temps n’est plus où l’on se posait la question de savoir si les recherches en maths étaient très utiles et à quoi elles pouvaient bien servir. Dans ce domaine, les découvertes d’aujourd’hui s’appuient sur celles, considérables, d’hier. À cet égard, l’ouvrage « Les Lapins de Fibonacci » apporte au néophyte d’utiles éclaircissements sur des expérimentations et des mathématiciens qui ont marqué l’histoire de l’humanité. Son auteur, l’écrivain et journaliste anglais Adam Hart-Davis (Henley-on-Thames, 1943), y démontre un talent de vulgarisateur non dénué d’humour. En le lisant, nous comprenons pourquoi les mathématiques dominent indirectement la science et comment elles commandent directement les techniques. Sans elles, en effet, pas d’atome, pas d’électronique, pas d’ordinateur, pas de biologie moléculaire non plus. Pourtant, les mathématiques ne sont que des constructions théoriques sorties tout entières de l’esprit humain, mais, par une mystérieuse alchimie, par une relation inexpliquée du cerveau humain au monde qui nous entoure, ces constructions phénoménales sont directement applicables sur le réel, sur notre vie de tous les jours, sans que nous le sachions toujours. Les mathématiques sont au cœur de notre quotidien. Elles occupent tous les secteurs des sciences, de l’industrie et même de la finance. Le temps n’est plus où l’on se posait la question de savoir si les recherches en maths étaient très utiles et à quoi elles pouvaient bien servir. Dans ce domaine, les découvertes d’aujourd’hui s’appuient sur celles, considérables, d’hier. À cet égard, l’ouvrage « Les Lapins de Fibonacci » apporte au néophyte d’utiles éclaircissements sur des expérimentations et des mathématiciens qui ont marqué l’histoire de l’humanité. Son auteur, l’écrivain et journaliste anglais Adam Hart-Davis (Henley-on-Thames, 1943), y démontre un talent de vulgarisateur non dénué d’humour. En le lisant, nous comprenons pourquoi les mathématiques dominent indirectement la science et comment elles commandent directement les techniques. Sans elles, en effet, pas d’atome, pas d’électronique, pas d’ordinateur, pas de biologie moléculaire non plus. Pourtant, les mathématiques ne sont que des constructions théoriques sorties tout entières de l’esprit humain, mais, par une mystérieuse alchimie, par une relation inexpliquée du cerveau humain au monde qui nous entoure, ces constructions phénoménales sont directement applicables sur le réel, sur notre vie de tous les jours, sans que nous le sachions toujours.

Des pionniers méconnus

Si l’on en croit le mathématicien et théoricien américain Peter Rudman, les nombres premiers étaient déjà compris il y a environ 2 500 ans, tandis que le concept de division était connu il y a 10 000 ans. Les plus anciens bâtons de comptage dont l’os de Lebombo, dans l’ex-Swaziland, laissent penser que de semblables systèmes existaient il y a 44 000 ans. La science mathématique est redevable à de nombreux pionniers méconnus.  Ainsi le Traité des coniques d’Appollonius de Perge, géomètre et astronome grec (IIIe-IIe s. av. J.-C.), fournit à l’astronome allemand Johannes Képler (1571-1630) au bout de près de deux millénaires ses lois des distances planétaires. Coniques ? ces courbes obtenues par les sections faites dans un cône à base circulaire, courbes du second degré, disent les géomètres, qui, avec les surfaces du second degré qu’elles engendrent n’ont pas fini d’être étudiées par les potaches et les mécaniciens. Le même Kepler est parvenu à calculer le volume d’un tonneau à l’aide de sections infiniment petites. Ses observations ont joué un rôle important dans le développement du calcul infinitésimal, exploité plus tard par Newton et Leibniz. Mathématicien et philologue allemand, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) proposa en son temps, à titre de curiosité, un système binaire - à base 2 - de numération qui sert non seulement au calcul logique, mais se trouve à la source des ordinateurs. Les calculateurs pythagoriciens ont longuement disserté sur le Pair et l’Impair. Et la parité et l’imparité ont apporté des calculs déterminants aux théories atomiques et nucléaires. Ainsi le Traité des coniques d’Appollonius de Perge, géomètre et astronome grec (IIIe-IIe s. av. J.-C.), fournit à l’astronome allemand Johannes Képler (1571-1630) au bout de près de deux millénaires ses lois des distances planétaires. Coniques ? ces courbes obtenues par les sections faites dans un cône à base circulaire, courbes du second degré, disent les géomètres, qui, avec les surfaces du second degré qu’elles engendrent n’ont pas fini d’être étudiées par les potaches et les mécaniciens. Le même Kepler est parvenu à calculer le volume d’un tonneau à l’aide de sections infiniment petites. Ses observations ont joué un rôle important dans le développement du calcul infinitésimal, exploité plus tard par Newton et Leibniz. Mathématicien et philologue allemand, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) proposa en son temps, à titre de curiosité, un système binaire - à base 2 - de numération qui sert non seulement au calcul logique, mais se trouve à la source des ordinateurs. Les calculateurs pythagoriciens ont longuement disserté sur le Pair et l’Impair. Et la parité et l’imparité ont apporté des calculs déterminants aux théories atomiques et nucléaires.

Des conquérants de l’impossible

Pan énorme du continent mathématique, la géométrie euclidienne témoigne d’une longue et fructueuse continuité. Aux questionnements du mathématicien grec Euclide d’Alexandrie (IVe-IIIe s. av. J.-C.) ont répondu les recherches sur la géométrie non euclidienne, qui ont stimulé la géométrie du mathématicien allemand Bernhard Riemann (1826-1866), qui, elle-même, a inspiré Albert Einstein (1879-1955) pour ses travaux sur l’espace-temps et la relativité générale utilisée pour affiner le système de positionnement par satellite GPS. Lorsque les professeurs John Griggs Thompson (Ottawa, 1932) et Jacques Tits (Uccle, 1930) reçoivent en 2008 le prestigieux prix Abel (le « Nobel » des mathématiques), leurs travaux dans la formation de la théorie moderne des groupes prolongent en fait ceux d’Évariste Galois (1811-1832), mathématicien français, dont la portée n’a pas été exploitée au XIXe s. « La théorie des groupes, nous apprend Adam Hart-Davis, nous livre des informations sur les particules subatomiques, car elle permet d’établir des symétries entre des particules ainsi que des interactions. Ainsi, c’est essentiellement aux travaux de Galois que nous devons la physique quantique. »

L’ouvrage « Les lapins de Fibonacci » fourmille d’inventions et de théories que nous devons aux conquérants de l’impossible, tels Al-Khwârizmî, Boole, Descartes, Diophante d’Alexandrie, Euler, Fermat, Fourier, Gauss, Lagrange, Mercator, Mirzakhani, Möbius, Nash, Pascal, Poincaré, Shannon, Turing, Venn et Wiener. Des aventuriers cérébraux capables d’explorer des mondes à « n » dimensions ou de naviguer aux franges du monde fractal.

Adam Hart-Davis © Photo X, droits réservés

- Les Lapins de Fibonacci - 50 expériences qui ont révolutionné les mathématiques, par Adam Hart-Davis, éditions Larousse, 176 pages, 2020.

Varia : la permaculture au service de la transition écologique

« La plupart des permaculteurs sont, ou ont été, des militants de la cause écologiste, et se sont engagés en sa faveur d’une manière ou d’une autre : lutte contre un grand projet inutile (comme l’aéroport de Notre-Dame des Landes), lobbying auprès de leur mairie pour faciliter l’usage du vélo, manifestations pour interdire l’usage des pesticides, etc. De tels mouvements sociaux sont très précieux, toutefois la permaculture nous glisse à l’oreille une vérité toute simple : avant de demander aux autres de changer leurs comportements, assurons-nous déjà de changer les nôtres. Une fois que nous aurons réussi à installer bien plus de durabilité dans notre propre vie, nous serons plus crédibles pour inciter et aider les autres à faire de même, en commençant par ceux qui nous sont les plus proches (notre famille, nos amis, nos voisins).

« Ce qui précède ne revient absolument pas à dénigrer ceux qui s’engagent dans des luttes politiques pour essayer de résoudre des problèmes globaux. Pour avancer vers une société plus respectueuse de la nature et de l’humain, nous avons besoin de trois types d’actions à la fois.

« Ce qui précède ne revient absolument pas à dénigrer ceux qui s’engagent dans des luttes politiques pour essayer de résoudre des problèmes globaux. Pour avancer vers une société plus respectueuse de la nature et de l’humain, nous avons besoin de trois types d’actions à la fois.

« 1° Des actions ayant pour but de sensibiliser aux multiples dimensions de la crise écologique et de convaincre le grand public, les décideurs économiques et les dirigeants politiques que des changements majeurs sont indispensables. On peut le faire dans le cadre de partis politiques, d’associations de défense de l’environnement, de villes en transition...

« 2° Des actions visant à lutter contre les projets et les activités qui portent atteinte à certains écosystèmes ou êtres vivants. Ici nous avons l’embarras du choix : action coup de poing pour faucher un champ d’OGM, manifestation contre un projet de ferme géante, engagement dans une ZAD (Zone À Défendre), etc.

« 3° Des actions qui consistent à développer des projets très concrets, à une échelle locale, pour jeter les bases de la société de demain : projets d’éco-hameaux, de microfermes, d’entreprises ou de coopératives régénératrices...

« Dans ce trépied, les trois piliers correspondent à trois modes d’action différents et complémentaires. Ce sont trois façons de poursuivre un même but qui est la transition écologique. D’ailleurs, énormément de citoyens sont investis dans ces trois modes d’action... ce qui est mon cas. Ceci étant dit, en tant que philosophie et mode de vie, la permaculture est sans doute plus proche du troisième pilier de ce trépied. Son message est clair : mobilisons un peu moins d’énergie et de temps à tenter de convaincre les autres ou à lutter contre eux, afin d’en consacrer davantage à construire patiemment des projets alternatifs, là où nous vivons et là où nous travaillons. »

Extrait de « La Permaculture - En route pour la transition écologique », par Grégory Derville, éditions Terre vivante, 208 pages, 2018.

Carnet : amère vieillesse

Il en est qui vieillissent comme les balais : ils perdent leur bruyère et gardent vert leur manche.

(Léonce Bourliaguet, De sel et de poivre, éditions Magnard, 1963)

Journaliste, quel métier !

Nos contemporains, consommateurs d’information de presse, le savent bien, affirme le journaliste Daniel Schneidermann : les journalistes font un métier impossible. On leur demande à la fois de couvrir l’actualité en temps réel et de disposer de la hauteur de vue d’un professeur au Collège de France.

Accident de lecture

Parfois, je m’arrête de lire Régis Jauffret, comme si j’étais témoin d’un accident.

La pie pieuse

La pie voletait, vêtue en sœur de charité. (30 juillet 1897)

(Jules Renard, Journal 1887-1910, NRF Pléiade)

Écrire, cet esclavage

Écrire n’est pas une sinécure. « Ah ! J’ai beaucoup demandé au Ciel de pouvoir en vivre, s’écriait l’écrivain brésilien João Ubaldo Ribeiro (1941-2014), mais, maintenant que j’y suis, il m’arrive de maudire cet esclavage. Si demain je gagnais à la loterie, je n’écrirais plus une ligne, rien. Je ne ferais que lire ».

(Mercredi 10 août 2022)

|

Billet d’humeur

Une principauté au Rouet

Cent ans après la République de Montmartre dont les fondateurs, en mai 1921, s’étaient promis de protéger la fameuse Butte parisienne des folies immobilières et d’œuvrer pour les plus démunis de ses habitants, un nouvel empire établi en Provence, a rejoint les 400 et quelque micro-nations dispersées sur l’ensemble du globe. Le plus souvent fondés par des bandes d’amis créatifs et astucieux, ces pays de fantaisie sont administrés tantôt par une présidente ou un président, tantôt par une princesse ou un prince. S’ils imposent parfois un laissez-passer aux visiteurs de passage, c’est évidemment pour rire. Certains n’hésitent pas à instaurer un poste douanier à la frontière du royaume tandis que d’autres recourent aux vexillologues afin de disposer de leurs propres armoiries. À Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), ces nouveaux aristocrates ont décidé d’anoblir le Rouet, station balnéaire d’un millier d’âmes où ils résident régulièrement. Un professeur de français à la retraite, Pierre Nosal (1946, Marseille), a été propulsé sur le trône de la principauté. L’existence du territoire princier est soutenue par une escouade de Rouétiens qui se dévouent à une mission patrimoniale des plus singulières : promouvoir les… vins d’un terroir (vallon de Valtrède) grand comme un mouchoir de poche ! Viniculteurs autodidactes, trois d’entre eux viennent en effet d’assembler des vins rouge et rosé sous l’appellation Côte bleue. Pdg de la Carry Winery, Jérôme Baboulet (1972, Saint-Gaudens) dirige une agence digitale (création de sites web) à Aix-en-Provence, Frédéric Bérard (1973, Marseille), l’œnologue du trio, anime un cabinet d’expertise comptable à Martigues tandis que Mohamed Mamouri (1968, Libercourt), attaché aux services financiers d’un armateur marseillais, est le maître de chai. Côté cépages, la syrah et le grenache distinguent les cuvées Épopée et Odyssée (rouges), tandis que la puissance du vermentino et la pleine maturité du grenache s’allient à merveille avec la délicatesse de la counoise pour la cuvée Équipée (rosé). Appelée jadis moustardier par les viticulteurs de Gigondas et de Tavel, la counoise est un de ces cépages oubliés qui comptait au XIVe siècle le meilleur des propagandistes en la personne du bienheureux Urbain V, le sixième pape d’Avignon. Avec la caution papale et le soutien tout aussi souverain de l’animateur de radio et de télévision Jean-Pierre Foucault (1947, Marseille), nos aristos de la dive bouteille ont le vent en poupe et, déjà, le blanc-seing des meilleures tables de la Côte bleue. René-Francis Carpentier (1955, Rabat), le maire de la cité carryenne, est aux anges, car la principauté du Rouet affiche les meilleures notes : vin sur vin. Allez, sommelier, un dernier verre !

|

Lecture critique

Histoires d’arbres remarquables par Georges Feterman

Aux dernières nouvelles - selon les travaux de 150 chercheurs du monde entier -, la Terre abriterait environ 73 000 espèces différentes d’arbres, dont 9 200 restent à découvrir. Au nombre de ces végétaux, il en est de remarquables, tels ceux identifiés depuis 1994 par l’association française ARBRES (Arbres remarquables : bilan, recherche, études et sauvegarde). Chaque année, le groupement ARBRES décerne son label : près de six cents arbres en sont titulaires et plus de 12 000 ont été repérés. Président de ladite association, Georges Feterman (Paris, 1952), professeur agrégé de sciences naturelles, explique que les amateurs, professionnels et scientifiques qui l’entourent entendent protéger ces arbres d’exception, favoriser les recherches les concernant et multiplier les initiatives visant à convaincre nos contemporains de leur richesse patrimoniale.  Dans son ouvrage « Arbres, mythes et légendes », ce naturaliste de terrain présente 60 monuments végétaux dont l’histoire relève de l’extraordinaire et côtoie parfois la légende. Il s’étonne ainsi qu’à plus de 1 200 ans (donc né au temps de Charlemagne !) le chêne d’Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime) qui abrite deux chapelles superposées continue de fournir une abondance de feuilles et de glands. En contemplant l’étrange danse de Saint-Guy qui a figé les faux de Verzy (Marne) - c’est le nom que l’on attribué aux hêtres insolites -, il se demande quand les généticiens parviendront à comprendre pourquoi les rameaux de ces individus descendent au lieu de monter : « les branches donnent à chacun l’allure d’un étrange parasol, écrit-il. Elles se tordent en tous sens, au point que certaines d’entre elles, en touchant le sol, viennent à s’enraciner ». Les dizaines d’oliviers des Collettes, sur les hauteurs de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), doivent leur survie au peintre Auguste Renoir qui racheta la propriété quand il apprit que les troncs noueux étaient promis à la scie des bûcherons au profit d’une fabrique de… ronds de serviette. Mais comment le chêne de l’église de Cheillé (Indre-et-Loire) a-t-il pu croître le plus naturellement du monde les racines fichées dans le mur latéral du sanctuaire ! « Il est probable, considère le biologiste, qu’un petit mammifère, un loir par exemple, ou un oiseau tel un geai, ait caché un gland entre deux pierres, il y a bien longtemps. La semence oubliée a germé… » Outre leur longévité souvent retenue, certains arbres doivent leur caractère exceptionnel aux propriétés qu’on leur prête, comme les arbres à loques de Sénarpont, dans la Somme, des végétaux auxquels il est coutumier d’accrocher des vêtements ou objets appartenant à une personne malade afin de conjurer le sort et d’obtenir sa guérison. Outrepassant les frontières de l’hexagone pour aboutir au Japon, l’ouvrage évoque le ginkgo biloba que Charles Darwin qualifiait de fossile vivant. L’espèce était en effet présente sur notre planète bien avant les dinosaures et, à Dans son ouvrage « Arbres, mythes et légendes », ce naturaliste de terrain présente 60 monuments végétaux dont l’histoire relève de l’extraordinaire et côtoie parfois la légende. Il s’étonne ainsi qu’à plus de 1 200 ans (donc né au temps de Charlemagne !) le chêne d’Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime) qui abrite deux chapelles superposées continue de fournir une abondance de feuilles et de glands. En contemplant l’étrange danse de Saint-Guy qui a figé les faux de Verzy (Marne) - c’est le nom que l’on attribué aux hêtres insolites -, il se demande quand les généticiens parviendront à comprendre pourquoi les rameaux de ces individus descendent au lieu de monter : « les branches donnent à chacun l’allure d’un étrange parasol, écrit-il. Elles se tordent en tous sens, au point que certaines d’entre elles, en touchant le sol, viennent à s’enraciner ». Les dizaines d’oliviers des Collettes, sur les hauteurs de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), doivent leur survie au peintre Auguste Renoir qui racheta la propriété quand il apprit que les troncs noueux étaient promis à la scie des bûcherons au profit d’une fabrique de… ronds de serviette. Mais comment le chêne de l’église de Cheillé (Indre-et-Loire) a-t-il pu croître le plus naturellement du monde les racines fichées dans le mur latéral du sanctuaire ! « Il est probable, considère le biologiste, qu’un petit mammifère, un loir par exemple, ou un oiseau tel un geai, ait caché un gland entre deux pierres, il y a bien longtemps. La semence oubliée a germé… » Outre leur longévité souvent retenue, certains arbres doivent leur caractère exceptionnel aux propriétés qu’on leur prête, comme les arbres à loques de Sénarpont, dans la Somme, des végétaux auxquels il est coutumier d’accrocher des vêtements ou objets appartenant à une personne malade afin de conjurer le sort et d’obtenir sa guérison. Outrepassant les frontières de l’hexagone pour aboutir au Japon, l’ouvrage évoque le ginkgo biloba que Charles Darwin qualifiait de fossile vivant. L’espèce était en effet présente sur notre planète bien avant les dinosaures et, à  l’ère primaire, elle côtoyait les fougères et les prêles géantes, dans des forêts où les fleurs n’avaient pas encore été « inventées ». « En région parisienne, nous apprend Georges Feterman, l’arbre aux feuilles d’or a été choisi pour symboliser la renaissance de la Bièvre, un modeste affluent de la Seine autrefois transformé en égout. » Les États-Unis réservent de belles surprises en matière d’arbres remarquables. Outre les séquoias dont l’âge est estimé à 3 000 ans, les pins Bristlecone approchent les 5 000 ans, ce qui nous amène au néolithique : « on les rencontre dans les montagnes de Californie ou de l’Utah, enseigne l’auteur, perchés à plus de 2 000 mètres d’altitude. Pour les trouver, il faut grimper là où la végétation a du mal à pousser. Quand on parvient à des sommets où le froid est glacial, où le vent est insupportable, les Bristlecone sont là ! ». Extraordinaire, non ? l’ère primaire, elle côtoyait les fougères et les prêles géantes, dans des forêts où les fleurs n’avaient pas encore été « inventées ». « En région parisienne, nous apprend Georges Feterman, l’arbre aux feuilles d’or a été choisi pour symboliser la renaissance de la Bièvre, un modeste affluent de la Seine autrefois transformé en égout. » Les États-Unis réservent de belles surprises en matière d’arbres remarquables. Outre les séquoias dont l’âge est estimé à 3 000 ans, les pins Bristlecone approchent les 5 000 ans, ce qui nous amène au néolithique : « on les rencontre dans les montagnes de Californie ou de l’Utah, enseigne l’auteur, perchés à plus de 2 000 mètres d’altitude. Pour les trouver, il faut grimper là où la végétation a du mal à pousser. Quand on parvient à des sommets où le froid est glacial, où le vent est insupportable, les Bristlecone sont là ! ». Extraordinaire, non ?

Georges Feterman © Photo X, droits réservés

- Arbres, mythes et légendes, par Georges Feterman, éditions Artémis, 128 pages, 2021.

Portrait

Les multiples passions de Serge Rezvani

Pour mieux analyser l’œuvre de l’écrivain Serge Rezvani, il importe de lire plusieurs ouvrages qui suivent depuis 1967, avec Les Années-lumière (Flammarion), l’ordonnancement d’une sorte de feuilleton d’aventures intimes à travers lequel est révélée l’étonnante « pluriindisciplinarité » (il a forgé le néologisme) d’un artiste qui pratique avec un incontestable brio depuis huit décennies le roman, la poésie, l’essai, la peinture, la chanson, le théâtre et la traduction. Totalisant 94 printemps en 2022, il ne cachait pas, vingt ans plus tôt, au journaliste et écrivain José Lenzini son envie de réaliser « un film ou deux »…

Des peintures signées Cyrius Bassiak

Né à Téhéran le 23 mars 1928 d’un père persan et fantasque et d’une mère juive russe morte dans le ghetto de Varsovie, il est peintre sous le pseudonyme de Cyrius Bassiak, avant de devenir écrivain, un nom d’emprunt qu’il utilisera plus tard pour signer ses premières chansons. Entré en peinture à 15 ans, il côtoie les peintres et sculpteurs affamés et sans argent d’un Montparnasse délabré par l’Occupation, tels Brancusi, Dominguez, Giacometti, Poliakoff, Staël et Zadkine, des poètes aussi comme Arthur Adamov et Antonin Artaud ainsi que Jean-Paul  Sartre et Simone de Beauvoir. Il partage les espoirs et les illusions de ses « frères en déche » Jacques Lanzmann et Raymond Mason, tous trois invités à rejoindre Pierre Alechinsky, François Arnal, Olivier Debré et Pablo Palazuelo aux cimaises de la galerie Maeght, rue de… Téhéran, à Paris (8e). C’est là qu’il rencontre, en 1947, Paul Eluard qui prend le plus vif intérêt à sa peinture et lui demande de réaliser des gravures sur bois pour illustrer son poème « Elle se fit élever un palais », extrait du recueil « La Rose Publique » (Gallimard, 1934). Seize exemplaires d’une édition exceptionnelle seront ainsi publiés par Aimé Maeght lui-même. « Paul Eluard a osé écrire le poème le plus en désir de beauté qui ait été écrit depuis Omar Khayyam, Hafez ou Saadi, s’exalte Serge Rezvani dans "Beauté j’écris ton nom". Il ose ce long poème tout en éclats de lumière dorée, d’émeraudes et d’étoiles d’azur qu’il donne à un jeune peintre en train de se noyer en misère lequel, par une coïncidence inattendue en ces temps puant encore la mort, ose de son côté tenter de figurer cette même sorte d’indicible qu’Eluard avait osé mettre en mots ». S’il n’a jamais cessé de peindre, il s’est souvent interrompu afin de se consacrer à ses autres passions. Il a cependant assez tôt rompu avec les surréalistes et les marchands d’art, nourrissant une cinglante détestation pour un marché régi par le monde de la finance et les mécènes-manipulateurs. Sartre et Simone de Beauvoir. Il partage les espoirs et les illusions de ses « frères en déche » Jacques Lanzmann et Raymond Mason, tous trois invités à rejoindre Pierre Alechinsky, François Arnal, Olivier Debré et Pablo Palazuelo aux cimaises de la galerie Maeght, rue de… Téhéran, à Paris (8e). C’est là qu’il rencontre, en 1947, Paul Eluard qui prend le plus vif intérêt à sa peinture et lui demande de réaliser des gravures sur bois pour illustrer son poème « Elle se fit élever un palais », extrait du recueil « La Rose Publique » (Gallimard, 1934). Seize exemplaires d’une édition exceptionnelle seront ainsi publiés par Aimé Maeght lui-même. « Paul Eluard a osé écrire le poème le plus en désir de beauté qui ait été écrit depuis Omar Khayyam, Hafez ou Saadi, s’exalte Serge Rezvani dans "Beauté j’écris ton nom". Il ose ce long poème tout en éclats de lumière dorée, d’émeraudes et d’étoiles d’azur qu’il donne à un jeune peintre en train de se noyer en misère lequel, par une coïncidence inattendue en ces temps puant encore la mort, ose de son côté tenter de figurer cette même sorte d’indicible qu’Eluard avait osé mettre en mots ». S’il n’a jamais cessé de peindre, il s’est souvent interrompu afin de se consacrer à ses autres passions. Il a cependant assez tôt rompu avec les surréalistes et les marchands d’art, nourrissant une cinglante détestation pour un marché régi par le monde de la finance et les mécènes-manipulateurs.

Paroles et musique

Rezvani chante et compose (il est l’auteur d’une centaine de mélodies). Il les chantait pour lui-même et ses amis, après ses vernissages notamment où ils se retrouvaient dans un salon du Lutetia, rive gauche, à Paris. Le chanteur de jazz américain Ward Swingle trouvait que ses chansons n’étaient pas assez polies et charpentées, pas assez professionnelles quoi. Mais Francesca Solleville les a pris telles quelles se taillant de beaux succès d’écoute. « Au Lutetia, se souvient-il, il y avait François Truffaut, Boris Vian, Jean-Louis Richard avec Jeanne Moreau… Un jour, Truffaut m’a demandé une chanson qu’il aimait bien pour son film "Jules et Jim". C’était une chanson déjà écrite, "Le Tourbillon", qui était dédiée à Jean-Louis Richard et Jeanne Moreau parce que c’était un raccourci de leur vie, de leur histoire à tous les deux - ils s’étaient pris, repris, séparés, retrouvés. » L’auteur-compositeur-interprète ressent toujours quelque appréhension à chanter sur scène. « J’ai accepté un jour, raconte-t-il, de faire une soirée, avec un guitariste et un prompteur. En fait, je ne peux pas retenir mes chansons, les paroles m’échappent. Déjà, à l’époque, Truffaut et Richard me soufflaient les paroles... » J’ai la mémoire qui flanche ou Ma ligne de chance ont été de gros succès. Parfois, les personnages de ses compositions dialoguent et ouvrent la voie à du théâtre. Pendant les années 1970, le dramaturge a créé Le Remora, Capitaine Schelle Capitaine Eçço, Le Camp du drap d’or ou La Colonie, mis en scène par Michel Berto, Jean-Pierre Vincent, Guy Rétoré et Jean-Louis Martinelli. À mesure qu’il alterne romans et chansons, il se rend compte, au contact avec l’écriture, que les mélodies enferment les thèmes de ses futurs romans.

Trois héroïnes de roman

Évelyne Rey, appelée Eva, sœur de Claude et Jacques Lanzmann, Danièle Adenot, dite Lula, dont la famille descend de George Sand, et Marie-José Nat, veuve du réalisateur Michel Drach, les trois femmes de Serge Rezvani sont inséparables de sa vie et de son œuvre. Il en parle avec délicatesse et franchise dans ses récits, autobiographiques pour la plupart, où elles suscitent de belles et touchantes confidences.  Il portraiture avec un certain lyrisme les lieux de la vie partagée avec ses trois femmes, véritables héroïnes de roman. Pour Danièle-Lula, rencontrée en 1950 et qu’il ne quittera plus jusqu’à sa mort, en décembre 2004, rongée par la maladie d’Alzheimer, c’est La Garde-Freinet, où les droits d’auteur de la chanson composée pour le film de François Truffaut Jules et Jim (Dans le tourbillon de la vie) lui ont permis de s’installer dans une maison baptisée La Béate. « À l’époque, évoque-t-il dans "Beauté j’écris ton nom", les Maures ressemblaient à une grande île à l’abandon. À part quelques villages où se perpétuait un reste de vie paysanne, le massif entier se déployait sans limite, avec ses jardins, ses hameaux désertés, ses routes anciennes effacées par la végétation. Il se dégageait une grande mélancolie romantique de ces collines aux pentes encombrées d’arbres géants - la plupart mutilés par la foudre, le poids des lierres ou le grand âge. » Le couple possède un pied-à-terre à Venise, une ville qui s’est arrêtée au XVIIIe siècle, selon lui, à l’image de toutes les grandes agglomérations de l’époque édifiées sur la rive d’un fleuve : il savoure la sociabilité et l’italianité de la cité des Doges, si proches des impressions et des souvenirs de son enfance à Saint-Paul-de-Vence. Marie-José Nat lui offre une maison bleue tout en haut d’une falaise à proximité de Bonifacio où elle est née ; lui se remet à écrire, à peindre et à chanter pour cette femme tellement plus corse que parisienne. Quant à elle, au côté de Serge, elle revient à son enfance regrettée secrètement depuis toujours ; fille d’une bergère, elle renoue avec ses véritables origines terriennes. Elle succombe à un cancer le 10 octobre 2019 à Paris et elle est inhumée cinq jours plus tard au cimetière marin de Bonifacio. « À l’approche du soir, observe-t-il dans "Beauté j’écris ton nom", quand tout devenait velouté, plein de mystère et de silence, le soleil grandissait en disque de lave pour glisser à vue entre les barres des nuages d’un outremer presque noir, jusqu’à l’ultime étincelle d’or vite disparue qui semblait ouvrir la nuit d’été à l’immensité poudrée par les spirales des étoiles que l’isolement de la forteresse, encore épargnée par l’éclairage urbain, rendait visible. » Il portraiture avec un certain lyrisme les lieux de la vie partagée avec ses trois femmes, véritables héroïnes de roman. Pour Danièle-Lula, rencontrée en 1950 et qu’il ne quittera plus jusqu’à sa mort, en décembre 2004, rongée par la maladie d’Alzheimer, c’est La Garde-Freinet, où les droits d’auteur de la chanson composée pour le film de François Truffaut Jules et Jim (Dans le tourbillon de la vie) lui ont permis de s’installer dans une maison baptisée La Béate. « À l’époque, évoque-t-il dans "Beauté j’écris ton nom", les Maures ressemblaient à une grande île à l’abandon. À part quelques villages où se perpétuait un reste de vie paysanne, le massif entier se déployait sans limite, avec ses jardins, ses hameaux désertés, ses routes anciennes effacées par la végétation. Il se dégageait une grande mélancolie romantique de ces collines aux pentes encombrées d’arbres géants - la plupart mutilés par la foudre, le poids des lierres ou le grand âge. » Le couple possède un pied-à-terre à Venise, une ville qui s’est arrêtée au XVIIIe siècle, selon lui, à l’image de toutes les grandes agglomérations de l’époque édifiées sur la rive d’un fleuve : il savoure la sociabilité et l’italianité de la cité des Doges, si proches des impressions et des souvenirs de son enfance à Saint-Paul-de-Vence. Marie-José Nat lui offre une maison bleue tout en haut d’une falaise à proximité de Bonifacio où elle est née ; lui se remet à écrire, à peindre et à chanter pour cette femme tellement plus corse que parisienne. Quant à elle, au côté de Serge, elle revient à son enfance regrettée secrètement depuis toujours ; fille d’une bergère, elle renoue avec ses véritables origines terriennes. Elle succombe à un cancer le 10 octobre 2019 à Paris et elle est inhumée cinq jours plus tard au cimetière marin de Bonifacio. « À l’approche du soir, observe-t-il dans "Beauté j’écris ton nom", quand tout devenait velouté, plein de mystère et de silence, le soleil grandissait en disque de lave pour glisser à vue entre les barres des nuages d’un outremer presque noir, jusqu’à l’ultime étincelle d’or vite disparue qui semblait ouvrir la nuit d’été à l’immensité poudrée par les spirales des étoiles que l’isolement de la forteresse, encore épargnée par l’éclairage urbain, rendait visible. »

Serge Rezvani © Photo X, droits réservés

- Beauté j’écris ton nom, par Serge Rezvani, Les Belles Lettres, 216 pages, 2022.

Lectures complémentaires :

- Les Années-lumière, éditions Flammarion, 445 pages, 1967 ;

- Les Années Lula, éd. Flammarion, 420 pages, 1968 ;

- L’Éclipse, éd. Actes Sud, 174 pages, 2003 ;

- Ultime amour, éd. Les Belles Lettres, 160 pages, 2012 ;

- Serge Rezvani, romancier en noir et blanc, par José Lenzini, journal Le Monde, jeudi 22 août 2002 ;

- Rezvani dans l’tourbillon d’sa vie, par Bertrand Dicale, journal Le Figaro, vendredi 19 mars 2004.

Varia : le retour du chamois, roi de la grimpe

« Les origines du chamois remontent au miocène, voilà environ 15 millions d’années. Son lointain ancêtre ? Une espèce de gazelle asiatique disparue il y a longtemps, qui serait l’aïeule de plusieurs animaux particulièrement bien adaptés à la vie en altitude. Outre le chamois, citons le goral et la takin himalayens ou les serow asiatiques. « Les origines du chamois remontent au miocène, voilà environ 15 millions d’années. Son lointain ancêtre ? Une espèce de gazelle asiatique disparue il y a longtemps, qui serait l’aïeule de plusieurs animaux particulièrement bien adaptés à la vie en altitude. Outre le chamois, citons le goral et la takin himalayens ou les serow asiatiques.

« À partir d’Asie centrale, les ancêtres des isards [chamois des Pyrénées] sont arrivés en Europe il y a environ 200 000 ans, se réfugiant dans les péninsules ibérique et italienne à chaque maximum glaciaire. Il y a 80 000 ans, une seconde vague d’immigrants nous a amené les chamois au sens strict. Cette nouvelle souche s’est éparpillée dans les différents massifs au gré des fluctuations climatiques, formant sept sous-espèces [chamois des Alpes, d’Anatolie, des Balkans, des Carpates, du Caucase, de Chartreuse et des Tatras].

« Très longtemps, le chamois des Alpes a vécu dans un certain équilibre avec ses prédateurs, loups, lynx et aigles. Puis la chasse pratiquée par nos ancêtres le fait disparaître de Provence, du Jura, du Massif central, des Vosges… Durant la seconde moitié du XIXe et au début du XXe siècle, l’usage des armes à feu provoque finalement une chute dramatique des effectifs alpins. Plus méfiant que le bouquetin, le chamois résiste en faible effectif sur les sommets les plus escarpés. Mais il aurait frôlé la disparition totale en France dans les années 1930.

« Heureusement, après la Seconde Guerre mondiale, un élan d’introductions, de réintroductions et de programmes de renforcement des populations rescapées permet la reconstitution de ses effectifs tout comme de son aire de répartition historique. […]

« Actuellement, on estime à environ 500 000 le nombre de Rupicapra rupicapra dans les Alpes et les massifs avoisinants, dont 90 000 en Suisse, 80 000 en France et pas moins de 180 000 en Autriche. Réjouissant retour en force pour ce superbe animal. […]

« Le cliché qui associe le chamois à la haute montagne est trompeur. Certes, ce gracieux ongulé fréquente falaises, pierriers et pelouses alpines au-delà de 3 000 m d’altitude, mais il vit encore plus volontiers - quoique plus discrètement - à l’ombre des forêts. Autrefois, on le trouvait même jusqu’en plaine, pour autant que les massifs forestiers comportaient des falaises ou des gorges abruptes. Autrement dit, des refuges où ce roi de la grimpe peut se mettre à l’abri des prédateurs. En montagne, les individus qu’on peut observer à une saison sur les crêtes ne sont pas forcément les mêmes qu’on retrouve quelques mois plus tard entre sapins et hêtres. »

Extraits de « Les émois du chamois », un dossier de Christine Wuillemin avec Erik Lapied, Patricia Michaud et Julien Perrot, issu de la revue Salamandre, n° 261, décembre 2020-janvier 2021, éditions de la Salamandre, Neuchâtel (Suisse), 66 pages.

Carnet : un écrivain qui voyage

Quand on le qualifiait de chef de file des écrivains-voyageurs, Bruce Charles Chatwin (Dronfield, 1940-Nice, 1989) pouvait prendre la mouche et rétorquer : « Pourquoi voulez-vous à tout prix m’étiqueter parmi les "écrivains de voyage" ? Je suis plutôt un écrivain qui voyage qu’un voyageur qui écrit, non ? ». L’homme avait tâté de l’art pictural et du journalisme avant de prendre le chemin des lettres. « En Patagonie » (1977) reste un de ses romans les plus attachants.

(Samedi 18 août 2022)

Capitaine Brouillard

Qui se souvient du capitaine Brouillard ? L’officier dirigeait à Marseille le service cinématographique des armées, rue Paradis. Promu colonel à la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans les services de contre-espionnage, il deviendra le romancier Pierre Nord (Le Cateau-Cambrésis, 1900-Monaco, 1985). Qui a lu Mes camarades sont morts (1947-1949) dont les trois tomes ont été couronnés du prix Vérité (prix littéraire créé en 1947 par le quotidien Le Parisien libéré) ? Savez-vous que le cinéaste Henri Verneuil a réalisé un de ses plus beaux longs-métrages, « Le 13e Suicidé », à partir de son roman « Le Serpent » (1973) ? Bertrand Tavernier qui l’a fréquenté lui a rendu hommage dans son film « Laissez passer » (2002) où Pierre Nord est incarné par l’acteur Philippe Saïd : chargé de récupérer le résistant Jean Devaivre (l’acteur Jacques Gamblin), parachuté en pleine forêt au retour d’une mission en Angleterre, Philippe Saïd laisse éclater sa colère à l’encontre des « amateurs qui gâchent le métier du renseignement ».

(Dimanche 19 août 2022)

|

Billet d’humeur

Le cœur de l’Europe bat en Bavière