Les Papiers collés

de Claude Darras

Été 2018

Carnet : À toutes les rombières

Je voudrais que mon livre donne envie de danser à toutes les rombières de la terre. Voilà.

(Jules Mougin, « 143 Poèmes, lettres et cartes postales », Robert Morel éditeur, 1960)

Idées

Je me fais des idées blanches.

(Georges Perros, « Papiers collés » 1, Gallimard/l’Imaginaire, 1960-2011)

L’art difficile de la simplicité

Lorsque je me relis, il m’arrive de me souvenir de mon professeur de français, Jean Gay, au lycée Mignet, à Aix-en-Provence : « Écrivez plus simplement, répétait-il, avec des phrases courtes, sujet, verbe, complément : un point c’est tout ! ». Je sais bien qu’aujourd’hui rien n’est plus compliqué que la simplicité, rien ne se travaille davantage que la spontanéité, rien ne s’obtient plus difficilement que le naturel. Je voudrais tant qu’à chaque fois mon propos soit aussi souple et aussi limpide qu’un torrent de montagne. « Un récit devrait être aussi direct et aussi souple que le fil qu’on étend entre les poiriers pour y faire sécher son linge », recommandait l’écrivain argentin Jorge Luis Borges.

Dans la salle d’attente du véto

L’Attente - Entre un chat et deux chiens, cet homme attendait calmement son tour dans l’antichambre du vétérinaire, avec sur ses genoux l’horloge où se nichait un coucou.

(Jacques Sternberg, « Contes glacés », 1974)

Portrait

Impitoyable portrait de Virginia Woolf par Christopher Isherwood : « Impatient de s’amuser… une petite créature roublarde, aussi fuyante que le mercure… »

(Lundi 16 avril 2018)

Les tampons de regard et Pierre Alechinsky Les tampons de regard et Pierre Alechinsky

Certaines des estampes de Pierre Alechinsky (Saint-Gilles-lez-Bruxelles, 1927) [à 91 ans, le dernier représentant du groupe Cobra vit et travaille à Paradou, non loin d’Arles] ont comme point de départ l’empreinte d’objets inattendus : la plaque d’identité d’une chaloupe du Pourquoi pas ?, navire d’exploration du savant Jean Charcot, la grille protégeant les arbres des voies urbaines ou… la banale plaque d’égout ! Cet élément du mobilier urbain provoque une quête boulimique qui le conduit à Arles, Marseille, New York, Paris, Pékin, Rome et Salzbourg, entre autres cités où il déploie, à genoux sur le bitume, d’immenses papiers de Taïwan sur lesquels il imprime à la brosse imprégnée d’encre de Chine la fabuleuse poésie des cercles de fonte ou de bronze. Il estime que les fondeurs du XIXe siècle ont réalisé de véritables chefs-d’œuvre d’entrelacs labyrinthiques, fabuleux astres, mandalas ou tondi, pour d’humbles plaques d’égout que l’administration nomme « tampons de regard » ou « couvercles de trous d’homme ». « On croirait voir la page d’un immense passeport, s’enthousiasme-t-il, où les empreintes des plaques ressemblent à des visas, à des cachets d’ambassade ! » Il se rend même à l’antique fonderie de Pont-à-Mousson, en Lorraine, afin de récupérer des exemplaires réformés des débuts de l’industrie lourde : « Il ne faut pas y penser, cher monsieur, dans une fonderie tout ce qui est métallique retourne au feu », lui rétorque sèchement le directeur à l’issue de la visite de l’entreprise…

Tout compte fait, ces plaques d’égout dispensent une certaine poésie. Qui n’a pas échappé à notre ami Daniel Cyr Lemaire. Le photographe n’a pas résisté à l’attrait de ces tampons de regard vus à Furnes, en Belgique, et à Ålesund, en Norvège. Place forte au IXe s., située en région flamande, Furnes est connue pour sa procession des Pénitents mais davantage par le fait qu’elle fut capitale de la Belgique libre de 1914 à 1918 ; l’écrivain Georges Simenon l’a utilisée comme décor d’un de ses romans, Le Bourgmestre de Furnes (1939). Port de mer où on pêche le hareng, Ålesund est situé sur un archipel dont elle occupe trois îles. Outre le style art nouveau qui affecte son architecture, la ville du comté de Møre og Romsdal possède le château du chef viking Hrolf Ganger, plus connu sous le nom de Rollon, fondateur, en IXe s., de la dynastie des ducs de Normandie.

Tout compte fait, ces plaques d’égout dispensent une certaine poésie. Qui n’a pas échappé à notre ami Daniel Cyr Lemaire. Le photographe n’a pas résisté à l’attrait de ces tampons de regard vus à Furnes, en Belgique, et à Ålesund, en Norvège. Place forte au IXe s., située en région flamande, Furnes est connue pour sa procession des Pénitents mais davantage par le fait qu’elle fut capitale de la Belgique libre de 1914 à 1918 ; l’écrivain Georges Simenon l’a utilisée comme décor d’un de ses romans, Le Bourgmestre de Furnes (1939). Port de mer où on pêche le hareng, Ålesund est situé sur un archipel dont elle occupe trois îles. Outre le style art nouveau qui affecte son architecture, la ville du comté de Møre og Romsdal possède le château du chef viking Hrolf Ganger, plus connu sous le nom de Rollon, fondateur, en IXe s., de la dynastie des ducs de Normandie.

- Couvercles de trous d’homme, au hasard des rues de Furnes et d’Ålesund.

© Photos Daniel Cyr Lemaire

Vidéo critique

Deux ethnologues au chevet des Nenets et des Tchouktches de Sibérie

Après avoir vu, avec autant de plaisir que d’intérêt, les quatre films de la Nénètse Anastasia Lapsuy (Nida, Russie, 1944) et du Finlandais Markki Lehmuskallio (Rauma, 1938), nous nous rendons compte de ce que la discipline ethnographique recèle de profondément humain. La démarche des deux réalisateurs s’apparente tout à fait au voyage philosophique, si bien illustré par la littérature du XVIe au XIXe siècle, celle qui attend de l’exploration du monde l’aliment d’une méditation sur l’homme et sur soi. Ils pénètrent avec infiniment de respect et de délicatesse les récits, les traditions, les croyances et les techniques des Nenets, la plus importante (41 302 habitants recensés en 2002) des vingt-six ethnies de la Sibérie qui occupe principalement la péninsule de Yamal (« extrémité du monde » en langue nénètse) au nord-ouest de la province. Les deux ethnologues ne dissimulent rien de la rencontre brutale entre le colonisateur soviétique et ce peuple autochtone. Ils laissent deviner comment l’exploitation du gaz dans le district autonome yamal-nénètse (qui contient 90 % des réserves en gaz de la Russie) menace de plonger cette société archaïque dans l’économie de marché. Pourtant, la restitution très réaliste de la vie quotidienne, la beauté des longs-métrages en noir et blanc, la poésie des travaux et des jours vécus à proximité du cercle polaire éliminent toute dramatisation de la narration filmique. Les Nenets disposent d’un immense territoire - dominé par la toundra - d’environ un million de kilomètres carrés. Ils vivent là où le mont Oural rencontre la côte arctique au gré de conditions climatiques d’exception : les températures avoisinent souvent les - 50°C en hiver et jusqu’à 35°C l’été. Pour disposer des pâturages de lichen blanc indispensables à la survie des rennes, ces nomades déplacent leur campement (un habitat constitué d’un tchoum, sorte de tipi composé de peaux de rennes) environ 70 fois dans l’année, parfois sur plus de 1 000 km, une migration qui progresse souvent sur les eaux gelées du fleuve Ob. Une centaine de rennes sont nécessaires à une famille pour vivre décemment. L’élevage de ces cervidés et la pêche constituent leur activité traditionnelle et vitale. Au gré des images, splendides, on voit d’ailleurs les rennes tirer les traîneaux et plus rarement les chiens samoyèdes. Après avoir vu, avec autant de plaisir que d’intérêt, les quatre films de la Nénètse Anastasia Lapsuy (Nida, Russie, 1944) et du Finlandais Markki Lehmuskallio (Rauma, 1938), nous nous rendons compte de ce que la discipline ethnographique recèle de profondément humain. La démarche des deux réalisateurs s’apparente tout à fait au voyage philosophique, si bien illustré par la littérature du XVIe au XIXe siècle, celle qui attend de l’exploration du monde l’aliment d’une méditation sur l’homme et sur soi. Ils pénètrent avec infiniment de respect et de délicatesse les récits, les traditions, les croyances et les techniques des Nenets, la plus importante (41 302 habitants recensés en 2002) des vingt-six ethnies de la Sibérie qui occupe principalement la péninsule de Yamal (« extrémité du monde » en langue nénètse) au nord-ouest de la province. Les deux ethnologues ne dissimulent rien de la rencontre brutale entre le colonisateur soviétique et ce peuple autochtone. Ils laissent deviner comment l’exploitation du gaz dans le district autonome yamal-nénètse (qui contient 90 % des réserves en gaz de la Russie) menace de plonger cette société archaïque dans l’économie de marché. Pourtant, la restitution très réaliste de la vie quotidienne, la beauté des longs-métrages en noir et blanc, la poésie des travaux et des jours vécus à proximité du cercle polaire éliminent toute dramatisation de la narration filmique. Les Nenets disposent d’un immense territoire - dominé par la toundra - d’environ un million de kilomètres carrés. Ils vivent là où le mont Oural rencontre la côte arctique au gré de conditions climatiques d’exception : les températures avoisinent souvent les - 50°C en hiver et jusqu’à 35°C l’été. Pour disposer des pâturages de lichen blanc indispensables à la survie des rennes, ces nomades déplacent leur campement (un habitat constitué d’un tchoum, sorte de tipi composé de peaux de rennes) environ 70 fois dans l’année, parfois sur plus de 1 000 km, une migration qui progresse souvent sur les eaux gelées du fleuve Ob. Une centaine de rennes sont nécessaires à une famille pour vivre décemment. L’élevage de ces cervidés et la pêche constituent leur activité traditionnelle et vitale. Au gré des images, splendides, on voit d’ailleurs les rennes tirer les traîneaux et plus rarement les chiens samoyèdes.

Si les « Sept Chants de la Toundra » et « Neko, dernière de la lignée » réfèrent aux Nenets (le premier document dévide leur histoire par le prisme de contes, le second évoque l’impossible résistance à l’oppresseur russe de l’ultime descendante d’une célèbre lignée), « Fata Morgana » déplace la focale aux rives de l’océan Arctique et de la mer de Béring où les Tchouktches, pêcheurs de phoque, sont de plus en plus contraints à la sédentarisation par le pouvoir soviétique. Dans ce long-métrage, c’est une femme nommée Kymyrultyne qui égrène les épisodes de l’histoire tchouktche entre psaumes chamaniques et mélopées incantatoires. Neko, la dernière de la lignée se raconte de la même façon. Tout à la fois confession et profession de foi, leurs confidences font vibrer les cordes les plus sensibles de l’émotion du spectateur et le persuadent qu’une secrète sagesse habite les représentants de ces minorités sublimes. Cette sagesse que Claude Lévi-Strauss associait à une intelligence ancestrale à l’origine de la « pensée sauvage ». Plus d’un spectateur voudra rejoindre les rangs de l’opposition aux nouveaux colonialistes (Russes, Américains, Danois et Norvégiens) - qui a connu d’illustres devanciers en Arctique tels Peter Freuchen, Erik Holtved, Jean Malaurie et Knud Rasmussen - et militer cœur à cœur avec ces Nenets et ces Tchouktches afin qu’on leur rende la liberté d’exercice de leurs mœurs et de leurs traditions qui procèdent d’une véritable aristocratie boréale. Si les « Sept Chants de la Toundra » et « Neko, dernière de la lignée » réfèrent aux Nenets (le premier document dévide leur histoire par le prisme de contes, le second évoque l’impossible résistance à l’oppresseur russe de l’ultime descendante d’une célèbre lignée), « Fata Morgana » déplace la focale aux rives de l’océan Arctique et de la mer de Béring où les Tchouktches, pêcheurs de phoque, sont de plus en plus contraints à la sédentarisation par le pouvoir soviétique. Dans ce long-métrage, c’est une femme nommée Kymyrultyne qui égrène les épisodes de l’histoire tchouktche entre psaumes chamaniques et mélopées incantatoires. Neko, la dernière de la lignée se raconte de la même façon. Tout à la fois confession et profession de foi, leurs confidences font vibrer les cordes les plus sensibles de l’émotion du spectateur et le persuadent qu’une secrète sagesse habite les représentants de ces minorités sublimes. Cette sagesse que Claude Lévi-Strauss associait à une intelligence ancestrale à l’origine de la « pensée sauvage ». Plus d’un spectateur voudra rejoindre les rangs de l’opposition aux nouveaux colonialistes (Russes, Américains, Danois et Norvégiens) - qui a connu d’illustres devanciers en Arctique tels Peter Freuchen, Erik Holtved, Jean Malaurie et Knud Rasmussen - et militer cœur à cœur avec ces Nenets et ces Tchouktches afin qu’on leur rende la liberté d’exercice de leurs mœurs et de leurs traditions qui procèdent d’une véritable aristocratie boréale.

Anastasia Lapsuy et Markku Lehmuskallio

© Photo X, droits réservés

- Anastasia Lapsuy et Markku Lehmuskallio : « Sept Chants de la Toundra » (1999, 1h26), « Fata Morgana » (2004, 56 minutes), « Neko, dernière de la lignée » (2009, 1h23) et « Nedarma, le voyage perpétuel » (2007, 1h18), éditions Montparnasse, coffret de 2 DVD, 2018.

|

Billet d'humeur

Frauduleux reblochon

Le reblochon de Savoie est un des 1 600 fromages au lait cru les plus consommés en France. Chaque année, les éleveurs de quelque 48 000 vaches, issues de trois races, l’Abondance, la Tarine et la Montbéliarde, produisent du lait avec lequel sont fabriqués 24 millions de reblochons laitiers et 6 millions de reblochons fermiers. 4,2 litres de lait sont nécessaires pour l’obtention d’un reblochon. Au XIIIe siècle, ce fromage rond à pâte grasse était confectionné avec le lait de la seconde traite. Une fois l’an, les propriétaires du cheptel grimpaient dans les alpages des Aravis pour toucher leur redevance, nommée ociège, dont le montant était calculé au prorata de la quantité de lait produite. À la venue du propriétaire, le fermier, un peu filou, ne trayait jamais complètement ses vaches ; il attendait le départ de son créancier pour reblocher ses bêtes, un mot dérivé d’un verbe savoyard (reblyochi, 1877) signifiant « traire de nouveau une vache ». En fait, le fermier venait à pincer le pis de la vache une dernière fois pour obtenir l’excédent de lait crémeux. L’essor du fromage remonte à l’après-guerre, lorsque des industriels commencèrent à fabriquer de l’emmental en Bretagne où le lait était moins cher. Pas plus bêtes que leurs collègues bretons, les Savoyards activèrent la fabrication de la tomme et du reblochon avec leur lait qu’ils vendaient mal. Préservé depuis 1958 par une AOC fromagère (appellation d’origine contrôlée), le reblochon est aujourd’hui fabriqué par 520 producteurs. Mais 80 % du reblochon fermier, le nec plus ultra, vient des fermes de Manigod, du Grand Bornand et de La Clusaz, plus précisément des prairies tourbeuses et des landes à rhododendrons de la chaîne des Aravis où le reblochon est né.

|

Lecture critique

Mythes et légendes du symbolisme animal

Mythes et légendes du symbolisme animal

par Jean-Paul Ronecker

Le réquisitoire de Jean-Paul Ronecker (Nancy, 1961) – notre photo – est sans appel : « l’homme est assurément le plus impitoyable prédateur de la planète, et ces animaux que l’on dit "sauvages" ne peuvent certes pas rivaliser avec lui sur ce terrain. » Selon l’écrivain passionné par l’ésotérisme et les mythologies populaires, l’être humain n’a cessé de croître, de conquérir de nouveaux territoires, ne laissant aux autres « locataires » non humains que peu de choix : mourir, fuir ou s’adapter. En l’occurrence, l’homme a simultanément aimé et haï l’un de ces voisins et locataires, l’animal. Il l’a tour à tour rêvé, envié, rejeté, humilié ou magnifié, mais il l’a aussi trahi en le confinant dans un symbolisme intellectualisé ou moralisé qui déforme souvent, à son avantage, la nature des êtres et des choses. À cet égard, l’ouvrage « Le Symbolisme animal - Mythes, croyances, légendes, archétypes, folklore, imaginaire… » est édifiant. En rappelant la réussite au Moyen Âge des bestiaires qui s’appuyaient sur la description des animaux, réels ou imaginaires, pour en tirer des enseignements moraux ou religieux, il présente et analyse avec beaucoup de pertinence les multiples facettes du symbolisme animal à travers l’histoire et les peuples, avatars de la représentation multiple que se fait l’être humain de l’animal.

Nous apprenons une multitude d’histoires sur la gent animale dans ce livre foisonnant d’érudition. Ainsi l’aigle est considéré comme un substitut du soleil aussi bien dans la mythologie asiatique et nord-asiatique que dans les mythologies amérindiennes du nord et du sud (en particulier chez les Indiens des prairies et chez les Aztèques). Oiseau sacré chez les peuples gaulois, l’alouette serait une création de Dieu selon les croyances bretonnes alors que son contraire, l’épervier, serait l’œuvre du diable. On a souvent consacré la tourterelle comme le symbole de l’amour constant : ne disait-on pas en Corse : « Bien heureux ceux qui depuis leur mariage sont toujours amoureux comme la tourterelle ». J.-P. Ronecker souligne que dans la tradition française ce volatile a gardé le cri plaintif qu’il poussait lorsqu’il assistait à l’agonie du Christ, posé sur l’une des branches de la croix. Quant au symbolisme négatif et lugubre du corbeau, il serait relativement récent en Europe selon les romantiques. Oiseau solaire, il est en Chine et au Japon le symbole de la gratitude filiale (le fait qu’il nourrisse ses parents était considéré par les Han comme le signe d’un prodigieux rétablissement de l’ordre social). Dans la vallée d’Aoste, le coucou cesse de chanter lorsqu’il voit les meules de foin dans les près, parce qu’un de ses ancêtres fut brûlé dans un tas de foin. Selon une légende courante en Moselle, si la buse vole les poules et les oies de la basse-cour, c’est qu’elle a pour cela une excellente raison. Il y a très longtemps, en effet, elle fut chargée d’aller porter au Paradis une pétition de mères et de grands-mères demandant que les enfants marchent en venant au monde. Dieu lui donna une lettre agréant la requête des femmes, mais à condition que celles-ci ne coucheraient plus avec leur mari. Les femmes ne voulurent pas consentir à une telle exigence, et refusèrent de payer la messagère qui ne leur avait pas apporté de bonnes nouvelles. La buse leur dit qu’elle se paierait en capturant les poules et les oies, et c’est ce qu’elle fait depuis lors. Dans les mythes brésiliens, au chapitre de l’origine du feu, le jaguar apparaît tel un ancêtre : il est présenté comme un héros civilisateur, dépositaire et premier utilisateur du feu (mais non son inventeur) qui le donne aux humains en même temps que leurs premières industries, notamment le filage du coton. Dans l’imagerie médiévale européenne, les sorciers se changent le plus souvent en loups pour se rendre au sabbat. Les sorcières, dans les mêmes occasions, portent des jarretelles en peau de loup. En Espagne, Canis lupus est aussi la monture préférée des sorciers. Sans oublier les nombreuses histoires de loups garous où s’exprime la perte de la personnalité humaine, mais aussi le symbolisme dévorateur de la « gueule » car, nous le savons depuis des lustres, le loup, grand carnassier, dévore la matière et le monde. Quant au chameau, animal saturnien symbolisant la longévité, il est généralement considéré comme un exemple de sobriété, mais aussi de caractère épineux. Il est aussi l’attribut de la tempérance. Le Zohar (œuvre maîtresse de la Kabbale) évoque pour sa part des « chameaux volants », qui ont un air de parenté avec les dragons et les serpents ailés, et qui auraient été les gardiens du Paradis terrestre. Il en serait aussi fait mention dans l’Avesta, livre sacré de la Perse antique.

Nous apprenons une multitude d’histoires sur la gent animale dans ce livre foisonnant d’érudition. Ainsi l’aigle est considéré comme un substitut du soleil aussi bien dans la mythologie asiatique et nord-asiatique que dans les mythologies amérindiennes du nord et du sud (en particulier chez les Indiens des prairies et chez les Aztèques). Oiseau sacré chez les peuples gaulois, l’alouette serait une création de Dieu selon les croyances bretonnes alors que son contraire, l’épervier, serait l’œuvre du diable. On a souvent consacré la tourterelle comme le symbole de l’amour constant : ne disait-on pas en Corse : « Bien heureux ceux qui depuis leur mariage sont toujours amoureux comme la tourterelle ». J.-P. Ronecker souligne que dans la tradition française ce volatile a gardé le cri plaintif qu’il poussait lorsqu’il assistait à l’agonie du Christ, posé sur l’une des branches de la croix. Quant au symbolisme négatif et lugubre du corbeau, il serait relativement récent en Europe selon les romantiques. Oiseau solaire, il est en Chine et au Japon le symbole de la gratitude filiale (le fait qu’il nourrisse ses parents était considéré par les Han comme le signe d’un prodigieux rétablissement de l’ordre social). Dans la vallée d’Aoste, le coucou cesse de chanter lorsqu’il voit les meules de foin dans les près, parce qu’un de ses ancêtres fut brûlé dans un tas de foin. Selon une légende courante en Moselle, si la buse vole les poules et les oies de la basse-cour, c’est qu’elle a pour cela une excellente raison. Il y a très longtemps, en effet, elle fut chargée d’aller porter au Paradis une pétition de mères et de grands-mères demandant que les enfants marchent en venant au monde. Dieu lui donna une lettre agréant la requête des femmes, mais à condition que celles-ci ne coucheraient plus avec leur mari. Les femmes ne voulurent pas consentir à une telle exigence, et refusèrent de payer la messagère qui ne leur avait pas apporté de bonnes nouvelles. La buse leur dit qu’elle se paierait en capturant les poules et les oies, et c’est ce qu’elle fait depuis lors. Dans les mythes brésiliens, au chapitre de l’origine du feu, le jaguar apparaît tel un ancêtre : il est présenté comme un héros civilisateur, dépositaire et premier utilisateur du feu (mais non son inventeur) qui le donne aux humains en même temps que leurs premières industries, notamment le filage du coton. Dans l’imagerie médiévale européenne, les sorciers se changent le plus souvent en loups pour se rendre au sabbat. Les sorcières, dans les mêmes occasions, portent des jarretelles en peau de loup. En Espagne, Canis lupus est aussi la monture préférée des sorciers. Sans oublier les nombreuses histoires de loups garous où s’exprime la perte de la personnalité humaine, mais aussi le symbolisme dévorateur de la « gueule » car, nous le savons depuis des lustres, le loup, grand carnassier, dévore la matière et le monde. Quant au chameau, animal saturnien symbolisant la longévité, il est généralement considéré comme un exemple de sobriété, mais aussi de caractère épineux. Il est aussi l’attribut de la tempérance. Le Zohar (œuvre maîtresse de la Kabbale) évoque pour sa part des « chameaux volants », qui ont un air de parenté avec les dragons et les serpents ailés, et qui auraient été les gardiens du Paradis terrestre. Il en serait aussi fait mention dans l’Avesta, livre sacré de la Perse antique.

« Le symbolisme animal reflète non pas les animaux, avertit l’auteur, mais l’idée que s’en fait l’homme et, peut-être en définitive, l’idée qu’il se fait de lui-même. » En fait, l’homme projette sur l’animal ses propres peurs et ses fantasmes, accusant du même coup sa nature foncièrement animale.

- Le Symbolisme animal - Mythes, croyances, légendes, archétypes, folklore, imaginaire… par Jean-Paul Ronecker, éditions Oxus, 360 pages, 2016.

Portrait

Robert Doisneau, reporteur mondain

Robert Doisneau, reporteur mondain

L’hommage d’Annette et de Francine est touchant : en 1993, les deux filles du photographe ont créé à Montrouge, commune des Hauts-de-Seine, l’Atelier Robert Doisneau pour gérer le fonds photographique de leur père qui représente plus de 450 000 archives couvrant soixante années d’images. Cet extraordinaire patrimoine dont nous ne connaissons qu’un très faible pourcentage recèle de véritables trésors et d’inédits qu’Annette Doisneau et Francine Deroudille ont exhumés à partir d’épaisses liasses de planches-contact, extraites de centaines de cartons que le photographe intitulait avec le plus grand soin, « Paris les faubourgs », « Paris la Seine », « Paris sentimental », « Les Charbonniers », « Les Gitans », « Les artisans du spectacle », etc.

L’attente du pêcheur à la ligne

Né le jour du naufrage du Titanic (14 avril 1912, à Gentilly), mort un 1er avril (1994, à Paris), il grandit dans une modeste famille ; le père travaille dans la plomberie familiale du beau-père. Peu doué pour les études, il entre à l’âge de 13 ans à l’école Estienne pour y apprendre le métier de graveur-lithographe. Il réalise ses premiers clichés en 1929 dans un petit atelier d’art graphique parisien, l’atelier Ullman, qui lui permet d’acquérir la technique en photographiant des produits… pharmaceutiques. En 1931, l’entrée chez le photographe (peintre et sculpteur aussi) André Vigneau (1892-1968) est déterminante : il apprécie le non-conformisme du patron et s’intéresse à ses expérimentations d’allier les arts traditionnels avec les nouveaux métiers créés par la photographie, le cinéma, la publicité et la mode. En 1934, il devient photographe industriel pour Renault où il œuvre cinq ans, sans fixer sur la pellicule, semble-t-il, les acteurs et les répercussions du Front populaire. En dehors de Billancourt, il est un photographe du dimanche qui prend des instantanés dans les rues de Paris et de sa banlieue (banlieue sud où il est né).

Un premier reportage sur le marché aux puces acheté par le magazine l’Excelsior annonce une des orientations cardinales de son activité : avec l’après-guerre, les magazines illustrés se développent et certains d’entre eux, comme Le Point, L’œil et Vogue ainsi que l’hebdomadaire américain Life, lui commandent des séries de photos où domine un Paris tendre et joyeux, une manière de redonner du cœur et de la confiance à une nation meurtrie par le récent conflit mondial. Il utilise d’abord un appareil de 20 kilos, une boîte 9 x 12 en bois et un drap noir. Mais il passera vite au Rolleiflex 6 x 6, plus léger et plus maniable. Entré à l’agence Rapho en 1946, il revendique une filiation avec l’esthétique du photographe Eugène Atget (1857-1927). En 1949, il publie « La Banlieue de Paris » (chez Pierre Seghers) avec un texte de Blaise Cendrars (1887-1961). L’écrivain suisse que R. Doisneau a débusqué à Aix-en-Provence en 1945 lui écrit : « Il faut que cet album soit votre livre à vous. Vous avez du génie. Compris ? ».

Un premier reportage sur le marché aux puces acheté par le magazine l’Excelsior annonce une des orientations cardinales de son activité : avec l’après-guerre, les magazines illustrés se développent et certains d’entre eux, comme Le Point, L’œil et Vogue ainsi que l’hebdomadaire américain Life, lui commandent des séries de photos où domine un Paris tendre et joyeux, une manière de redonner du cœur et de la confiance à une nation meurtrie par le récent conflit mondial. Il utilise d’abord un appareil de 20 kilos, une boîte 9 x 12 en bois et un drap noir. Mais il passera vite au Rolleiflex 6 x 6, plus léger et plus maniable. Entré à l’agence Rapho en 1946, il revendique une filiation avec l’esthétique du photographe Eugène Atget (1857-1927). En 1949, il publie « La Banlieue de Paris » (chez Pierre Seghers) avec un texte de Blaise Cendrars (1887-1961). L’écrivain suisse que R. Doisneau a débusqué à Aix-en-Provence en 1945 lui écrit : « Il faut que cet album soit votre livre à vous. Vous avez du génie. Compris ? ».

Dans les bistrots ou dans la rue, au cœur des Halles ou dans les ateliers du bottier et du perruquier, au plus intime de la capitale sous l’Occupation, les chats, les chiens, les petits gens, les femmes, le sport, plus de scènes cocasses que de drames, plus d’anecdotes que de douleur : les saynètes qu’il livre sur papier glacé semblent prises à l’improviste, sous forme d’instantanés ; en fait, elles sont les fruits d’une longue et attentive attente, celle du pêcheur à la ligne, une image qu’il juge préférable au terme « chasseur d’images ».

Avec la complicité d’Edmonde Charles-Roux

En tête en tête avec les archives, Annette Doisneau et Francine Deroudille ont souhaité faire revivre les Années Vogue dont elles se souvenaient imparfaitement à travers les pages de papier glacé du magazine pour lequel œuvrait leur père. Les défilés de haute couture, les soirées dansantes où tournoyaient marquises et duchesses, les mariages somptueux dans des châteaux de contes de fées, elles les ont retrouvés et joliment mis en page dans un splendide ouvrage « Robert Doisneau, les années Vogue ». Robert Doisneau rend hommage à Michel de Brunhoff (Paris, 1892-1958), le rédacteur en chef de Vogue France (de 1929 à 1956) qui lui proposa un contrat exclusif de trois ans. De 1949 à 1952, le photographe ne travailla que pour la version française du magazine américain, généralement accompagné de la journaliste Edmonde Charles-Roux (1920-2016).

« Nous venions d’horizons opposés, confie la femme de lettres [en avril 1994]. Il avait grandi en banlieue, près de la porte de Gentilly, et moi dans les ambassades. Il sortait de la Résistance et de l’atelier clandestin d’Enrico Pontremoli où il avait trafiqué des photos et fabriqué de fausses cartes d’identité. Un passé dans il ne parlait jamais. J’étais à "Vogue" depuis un an. Je n’avais que peu d’expérience et l’on me mettait à toutes les sauces, tantôt en salle de rédaction, tantôt en studio, tantôt en reportage. » « Avec le recul, je m’explique pourquoi Michel de Brunhoff m’avait proposé ce contrat, se remémore R. Doisneau [le 28 juillet 1986]. J’étais le fils du jardinier invité à venir avec les enfants du château à condition d’apporter avec lui un regard neuf. Le regard neuf était garanti, car jamais, au grand jamais, je n’avais été témoin de tels spectacles, et là, je pense particulièrement aux manifestations mondaines, à ces grands mariages de sept mètres de traîne ou à ces bals comme on n’en fait plus. »

« Nous venions d’horizons opposés, confie la femme de lettres [en avril 1994]. Il avait grandi en banlieue, près de la porte de Gentilly, et moi dans les ambassades. Il sortait de la Résistance et de l’atelier clandestin d’Enrico Pontremoli où il avait trafiqué des photos et fabriqué de fausses cartes d’identité. Un passé dans il ne parlait jamais. J’étais à "Vogue" depuis un an. Je n’avais que peu d’expérience et l’on me mettait à toutes les sauces, tantôt en salle de rédaction, tantôt en studio, tantôt en reportage. » « Avec le recul, je m’explique pourquoi Michel de Brunhoff m’avait proposé ce contrat, se remémore R. Doisneau [le 28 juillet 1986]. J’étais le fils du jardinier invité à venir avec les enfants du château à condition d’apporter avec lui un regard neuf. Le regard neuf était garanti, car jamais, au grand jamais, je n’avais été témoin de tels spectacles, et là, je pense particulièrement aux manifestations mondaines, à ces grands mariages de sept mètres de traîne ou à ces bals comme on n’en fait plus. »

Pour Vogue, le photographe a accumulé de prestigieux documents : les débuts de Maria Casarès et de Gérard Philippe, la réussite du peintre Bernard Buffet, l’inoubliable portrait de Paul Léautaud sur le pas de sa porte à Fontenay-aux-Roses, les Géants de carton pâte à Lille, les toits de Lyon, les Potins d’Elsa Maxwell, Michel Galabru en Matamore de L’Illusion comique de Corneille flanqué de Jean-Paul Roussillon en Arlequin de La Double Inconstance de Marivaux, le dessinateur Saul Steinberg dans un magasin de porcelaines, le chanteur Philippe Clay à la Fontaine des Quatre-Saisons, Maurice Béjart en répétition du Sacre du printemps et Monsieur Chaplain, perruquier de la Comédie-Française. Se souvenant des danseurs Jean Babilée et Nathalie Philippart photographiés lors d’un bal à l’hôtel Lambert, E. Charles-Roux raconte : « Nathalie était tout à la fois Léda et le Cygne. Jean était un dieu vêtu d’argent. Costume époustouflant signé Schiaparelli, tout le gratin était là qui applaudissait, tandis que le petit Doisneau qui avait refusé de louer un smoking, courait d’un groupe à l’autre en complet veston. On aurait dit un clown égaré dans une fête où on ne l’attendait pas. »

- Robert Doisneau, les années Vogue, avec des textes d’Edmonde Charles-Roux et Robert Doisneau, éditions Flammarion, 356 pages, 2017.

Lectures complémentaires :

- Doisneau, par Jean-François Chevrier, éditions Pierre Belfond, 190 pages, 1983 ;

- Robert Doisneau, la vie d’un photographe, de Peter Hamilton, préface de l’actrice et réalisatrice Sabine Azéma, éditions Hoëbeke, 382 pages, 1996 ;

- Tout sur la photo - Panorama des chefs-d’œuvre et des techniques, sous la direction de Juliet Hacking, éditions Flammarion, 578 pages, 2012.

Varia : l’histoire tragique de l’hymne national chinois

« "La Marche des Volontaires" n’est pas un hymne national classique : c’est un émouvant cri de résistance, un appel à la fierté nationale et à la guerre. Son histoire et le destin tragique de ses créateurs évoquent l’appropriation compliquée et sanglante du patriotisme par l’État. À l’origine, "La Marche des Volontaires" était le générique d’un film, composé en 1934 par le jeune musicien Nie Er et le scénariste et parolier Tian Han. De nombreuses légendes romantiques existent sur la création de ce chant, dont celle selon laquelle Tian l’aurait composé sur du papier à cigarette après avoir été emprisonné par le Guomindang. En réalité, ses origines sont plus prosaïques : Nie reprit simplement la dernière strophe d’un long poème, "La Grande Muraille", que Tian avait écrit pour une pièce de théâtre […]. « "La Marche des Volontaires" n’est pas un hymne national classique : c’est un émouvant cri de résistance, un appel à la fierté nationale et à la guerre. Son histoire et le destin tragique de ses créateurs évoquent l’appropriation compliquée et sanglante du patriotisme par l’État. À l’origine, "La Marche des Volontaires" était le générique d’un film, composé en 1934 par le jeune musicien Nie Er et le scénariste et parolier Tian Han. De nombreuses légendes romantiques existent sur la création de ce chant, dont celle selon laquelle Tian l’aurait composé sur du papier à cigarette après avoir été emprisonné par le Guomindang. En réalité, ses origines sont plus prosaïques : Nie reprit simplement la dernière strophe d’un long poème, "La Grande Muraille", que Tian avait écrit pour une pièce de théâtre […].

« "La Marche" fut présentée au grand public dans "Enfants de Chine" , projeté le 24 mai 1935. Le film visait à insuffler un sentiment de résistance nationale face à l’occupation japonaise de la Mandchourie. La scène finale est saisissante : l’hymne y est entonné tandis que le film s’achève sur "La Marche des volontaires", paysans et ouvriers aux côtés d’intellectuels jusque-là jugés décadents, le fusil à l’épaule, prêts à combattre. Si le film passa de mode, l’hymne, lui, perdura. Réimprimé dans les journaux, repris dans les maisons closes et les salles de billard, il était fredonné par les guérilleros dans les montagnes.

« Mais Nie ne connut jamais le succès. Peu de temps après la sortie du film, il mourut noyé au Japon. Des rumeurs circulèrent : il aurait été assassiné par des agents du Guomindang ou par la police secrète japonaise. Le mystère demeure. Disparu à 23 ans, le jeune musicien fut inhumé plus tard au Yunnan où il avait grandi. Tian vécut plus longtemps et eut un parcours agité par la politique, la guerre et les femmes. Dans ses pièces, inspirées de sa vie, de jeunes intellectuelles servent de muses aux protagonistes. "La Marche des Volontaires" devint l’hymne officiel en 1949, sans modification du texte, grâce à Zhou Enlai appuyé par Mao. Un patriotisme sans faille, permit à Tian de survivre ensuite à la "campagne antidroitière" qui dévasta la scène intellectuelle chinoise, à la différence d’un grand nombre de ses amis, forcés à l’exil, emprisonnés ou assassinés. Il se mit à écrire des pièces et des opéras sur des artistes comme le dramaturge Guan Hanqing qui lutta contre la répression sous la dynastie Yuan (1271-1368). Tian contournait la censure par les allusions historiques, mais c’était sans compter avec la Révolution culturelle : les dramaturges en furent les premières victimes. En novembre 1965, Yao Wenyuan, un intellectuel d’extrême gauche, futur membre de la « Bande des Quatre », prit pour cible Wu Han et sa pièce, "La Destitution de Hai Rui" . Wu Han fut rapidement limogé et emprisonné pour son récit dont l’histoire rappelait le destin du général Peng Dehuai, opposant du "Grand bond en avant" de Mao, démis de ses fonctions. Trois mois plus tard, la pièce de Tian Xie Yaohuan fit la une du "Quotidien du peuple", intitulée "Xie Yaohuan, du chiendent sur scène". Tian fut arrêté et torturé par les Gardes rouges et mourut en prison. "L’Orient est rouge" devint le nouvel hymne chinois à la gloire de Mao. Mais "La Marche" survécut. En 1982, elle redevint l’hymne national. Le nom de Tian a été donné à un grand théâtre et à des rues de sa ville natale, Changsha. »

Extraits de « L’hymne des martyrs, un article de Jacques Palmer issu de la revue « Planète Chinois », n° 22, éditions Canopé-CNDP, 56 pages, décembre 2014.

Carnet : Nationalismes

Dans « La Démocratie à l’épreuve - Nationalisme, populisme, ethnicité » (La Découverte, 1994), Michel Wieviorka (Paris, 1946) s’opposait résolument à la thèse de l’historien anglais Éric Hobsbawm (auteur de « Nations et nationalisme depuis 1780 ») selon laquelle nous serions entrés, à la fin du XXe siècle, dans une ère post-nationale qui rend ce modèle caduc. Il prétendait que le projet « d’une intégration européenne, économique et politique, qui signifierait des nationalismes assagis, et le passage à des sociétés post-nationales, ne résiste pas à l’examen ». Le projet s’avère dangereux, s’inquiétait le sociologue, tant il risque d’accroître les crispations nationalistes. Un quart de siècle plus tard, le nationalisme mine l’Union des vingt-huit États membres, immanquablement associé à la xénophobie, au racisme, à l’antisémitisme, à l’anti-modernité.

Romancier et censeur

Les romans mal ficelés sont souvent trop pansus : l’auteur veut tout y mettre. Or, la qualité du métier de romancier tient à la qualité du filtrage. Un bon romancier se double d’un excellent censeur… de lui-même.

(Samedi 28 avril 2018)

Vocation contrariée

Faute de devenir l’égal des plus grands littérateurs et chefs d’orchestre, Pierre Belfond (Paris, 1933) s’est dirigé vers l’édition. L’orgueil a du bon. Je retiens pour ma part la somptuosité des « Cahiers d’art » religieusement assemblés par Pierre et Franca Belfond avec des documents signés, Bellmer, Brauner, Dali, Dubuffet, Duchamp, Masson, Mata, Picabia, Man Ray et Zao Wou-ki.

(Samedi 5 mai 2018)

|

Billet d’humeur

Chariot de courses

Épicier dans l’Oklahoma, Sylvan Nathan Goldman (1898-1984) remarque que ses clientes cessent leurs courses lorsque leurs cabas s’alourdissent outre mesure. Il imagine alors de placer le panier à provisions sur des roulettes afin qu’elles puissent multiplier leurs achats. Introduit le 4 juin 1937 dans la chaîne de ses magasins d’alimentation transformés en libre-service, l’invention fait un tabac. Intendant à l’US Army (armée de terre américaine) durant la Première Guerre mondiale, S. N. Goldman devient un homme d’affaires fortuné et très envié à son retour de France. C’est un industriel alsacien, Raymond Joseph, qui équipe en 1958 le premier supermarché de France à Rueil-Malmaison : il a découvert le chariot à roulettes en 1950 lors d’un voyage d’étude aux États-Unis. Les Ateliers réunis qu’il a fondés en 1928 à Schiltigheim, en banlieue de Strasbourg, fabriquaient jusqu’alors des mangeoires pour les poussins et des articles de ménage (égouttoirs, paniers à œufs et à salade) en fil métallique. Très vite, la manufacture alsacienne conquiert un fabuleux marché en exportant dans 120 pays son Caddie, nom propre et marque déposée empruntés au golf. Sur un dix-huit trous, le caddy (le « cadet ») est le préposé au portage du sac d’un joueur, contenant ses clubs et ses balles. C’est ce nom que s’est approprié en 1960 l’entrepreneur français ; quant à son chariot, il a été breveté en 1963.

|

Lecture critique

Le journal d’un menuisier écrit sous un parquet de château

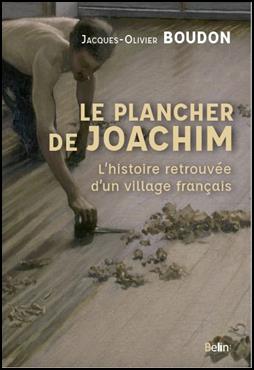

Propriétaires depuis 1998 du château de Picomtal (de « Puy Comtal », la colline du Comte), à Crots (village dénommé Les Crottes avant 1970), à six kilomètres d’Embrun, dans les Hautes-Alpes, Sharon Halperin et Jacques Peureux découvrent en 2001 plusieurs dizaines de textes écrits au crayon au revers de planchers qu’ils sont en train de restaurer dans trois pièces de la forteresse édifiée dès le XIIIe siècle. L’expertise de Roger Cézanne, ancien secrétaire général de la mairie du village et historien local, permet de déterminer que ces inscriptions ont été tracées à la mine de plomb au verso des lames de mélèze constituant le parquet par un menuisier nommé Joseph Joachim Martin (Les Crottes, 1842-1897). Très rapidement, le caractère exceptionnel et véritablement patrimonial de la découverte est attesté. Au-delà des états d’âme du scripteur, de ses confidences liées à son artisanat et à sa famille, au-delà des potins de la cité, souvent féroces et parfois salaces, les soixante-douze textes exhumés dont certains se limitent à des bribes de phrases constituent une chronique incomplète et inattendue de cette communauté montagnarde de la fin du XIXe s. bouleversée par l’irruption du chemin de fer (ligne Gap-Briançon), l’exode rural, les crises politiques, les querelles de clocher et l’omnipotence du clergé. Propriétaires depuis 1998 du château de Picomtal (de « Puy Comtal », la colline du Comte), à Crots (village dénommé Les Crottes avant 1970), à six kilomètres d’Embrun, dans les Hautes-Alpes, Sharon Halperin et Jacques Peureux découvrent en 2001 plusieurs dizaines de textes écrits au crayon au revers de planchers qu’ils sont en train de restaurer dans trois pièces de la forteresse édifiée dès le XIIIe siècle. L’expertise de Roger Cézanne, ancien secrétaire général de la mairie du village et historien local, permet de déterminer que ces inscriptions ont été tracées à la mine de plomb au verso des lames de mélèze constituant le parquet par un menuisier nommé Joseph Joachim Martin (Les Crottes, 1842-1897). Très rapidement, le caractère exceptionnel et véritablement patrimonial de la découverte est attesté. Au-delà des états d’âme du scripteur, de ses confidences liées à son artisanat et à sa famille, au-delà des potins de la cité, souvent féroces et parfois salaces, les soixante-douze textes exhumés dont certains se limitent à des bribes de phrases constituent une chronique incomplète et inattendue de cette communauté montagnarde de la fin du XIXe s. bouleversée par l’irruption du chemin de fer (ligne Gap-Briançon), l’exode rural, les crises politiques, les querelles de clocher et l’omnipotence du clergé.

Durant l’été 2009, Jacques-Olivier Boudon (Cauderan-Bordeaux, 1962) remonte la route Napoléon qui traverse les Alpes en joignant Cannes à Grenoble via Gap afin d’explorer en détail les lieux traversés par l’empereur. Spécialiste de la Révolution et de l’Empire, l’historien prépare un ouvrage sur l’année 1815, à la perspective du bicentenaire des Cent Jours. En mars 1815, de retour de l’île d’Elbe, l’empereur décide de gagner Paris par cette voie afin d’éviter la vallée du Rhône et les populations acquises à la cause royaliste. Arrivé en août dans la cité gapençaise, J.-O. Boudon s’accorde un détour en direction d’Embrun et fait étape au château de Picomtal dont les hôtes offrent le gîte au voyageur de passage. Un soir, il assiste à une sorte de représentation théâtrale : dans le but de restituer l’atmosphère médiévale des lieux, des saynètes sont jouées par des villageois avec le concours de l’Aspec (Association de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine et de l’environnement de Crots). Roger Cézanne y tient même plusieurs fois le rôle du menuisier. Le professeur d’université (Paris Sorbonne) découvre aussi quelques exemplaires des lames et des cales de bois exposées à la curiosité de la clientèle. Parce qu’il en perçoit d’emblée l’intérêt scientifique, il entame les mois suivants des recherches susceptibles de compléter ses connaissances du village de Crots et de la sociologie de sa population. Et en octobre 2017, il publie à l’enseigne des éditions Belin « Le Plancher de Joachim - L’histoire retrouvée d’un village français ». Suscités par le livre d’histoire, chroniques radiophoniques et magazines télévisuels donneront la mesure de l’avide curiosité de nos contemporains pour ces fragments de parquet, objets patrimoniaux a priori totalement inédits.

Chargé entre 1880 et 1881 (il a 38-39 ans) de rénover le plancher de plusieurs pièces du château, le menuisier a livré au verso de 72 tablettes ou cales de bois ses pensées, ses réflexions, son dépit aussi, des tas de ragots, sans retenue aucune et sachant qu’il ne sera pas lu avant longtemps. « Heureux mortel. Quand tu me liras, je ne serai plus ; sois plus sage que moi de 15 ans à 25 ne vivant que d’amour et d’eau de vie fesant peu et dépensant beaucoup », annote-t-il d’une écriture droite et régulière sur l’une des planchettes. « Mon histoire est courte et sincère et franche, car nul que toi ne verra mon écriture, c’est une consolation pour s’obligé d’être lu », lit-on sur une autre. Textes de quelques mots à quelques lignes, viciés de quelques fautes d’orthographe et de syntaxe, ces 72 écritoires contiennent un journal bref et partiel, environ 4 000 mots, soit quelque 20 000 signes. En outre, Joachim date ses écrits, une partie d’entre eux du moins, ce qui est suffisant pour les situer entre août 1880 et la fin 1881. Chargé entre 1880 et 1881 (il a 38-39 ans) de rénover le plancher de plusieurs pièces du château, le menuisier a livré au verso de 72 tablettes ou cales de bois ses pensées, ses réflexions, son dépit aussi, des tas de ragots, sans retenue aucune et sachant qu’il ne sera pas lu avant longtemps. « Heureux mortel. Quand tu me liras, je ne serai plus ; sois plus sage que moi de 15 ans à 25 ne vivant que d’amour et d’eau de vie fesant peu et dépensant beaucoup », annote-t-il d’une écriture droite et régulière sur l’une des planchettes. « Mon histoire est courte et sincère et franche, car nul que toi ne verra mon écriture, c’est une consolation pour s’obligé d’être lu », lit-on sur une autre. Textes de quelques mots à quelques lignes, viciés de quelques fautes d’orthographe et de syntaxe, ces 72 écritoires contiennent un journal bref et partiel, environ 4 000 mots, soit quelque 20 000 signes. En outre, Joachim date ses écrits, une partie d’entre eux du moins, ce qui est suffisant pour les situer entre août 1880 et la fin 1881.

Fils d’un menuisier (qui fonda une briqueterie à la fin de sa vie) et d’une protestante (qui veille sur son éducation), Joachim Martin est petit de taille (1,60 m) et atteint d’une surdité partielle. Il compte une majorité de paysans parmi ses ascendants. Il est l’aîné de huit enfants dont les derniers naissent dans les années 1850. « Il fait une brève allusion à cette fratrie en en grossissant le nombre, remarque l’auteur du "Plancher de Joachim" : "Une sœur qui a une jambe de bois âgée de 32 ans, mariée à un fou cafetier à Embrun ; voilà ce qui reste de mes douze frères" ». En 1868, il épouse civilement Marie-Virginie Robert de neuf ans sa cadette et dont le père, Honoré Robert, de sensibilité républicaine, a rempli les fonctions de maire de Crots de 1848 à 1852. Le couple aura deux filles et deux garçons.

Le chef de famille entretient des rapports cordiaux avec le châtelain de l’époque, l’avocat et érudit Joseph Roman qui s’est rendu propriétaire des lieux en 1876 et qui est marié à Isabelle Reynaud, artiste peintre dont on peut voir encore de nos jours les somptueuses peintures murales de la chapelle du château. On lit tout de même les réflexions suivantes sur deux de ses tablettes : « O toi seigneur qui habite le château ne méprise pas l’ouvrier » et « Châtelains qui méprisez l’ouvrier, sans la blouse qui a baisé ta mère ou ta sœur tu ne serais pas ici présent ? Réfléchit. »

La liberté de ton et le flot d’invectives laissent penser que le diariste n’était pas un homme commode. Pompier et ménétrier (il jouait du violon), membre de la confrérie des Pénitents (ce dont il ne parle pas), Joachim Martin désespère de son village qu’il portraiture peuplé de « cochons » et de « vautours ». Il dénonce les hommes corrompus et condamne les femmes à la jambe leste, réservant ses flèches les plus aiguës à l’abbé Jules Lagier, le curé du village qu’il traite de confesseur indélicat et d’ennemi de la République en dépit de sa propension à soigner gratuitement les plus précaires des paroissiens. À propos de l’ecclésiastique, il considère : « M’a plutôt l’air d’un gai luron de ce qu’il est faisant de grandes révérences aux femmes et les pauvres maris cocus sont obligés de se taire parce qu’il est médecin. D’abord je lui trouve un grand défaut de trop s’occuper des ménages de la manière que l’on baise sa femme. »… L’anticléricalisme de J. Martin éclate en maints endroits : « La république a fait de belles choses en 1881, se félicite-t-il. Janvier et février a fait fermer 200 couvents, diminué les curés et évêques d’un tiers. A prohibé les croix aux cimetières et honneurs fantasques. Les religieuses ont été retirées des écoles publiques ».

Observateur attentif de la vie rurale et des mœurs de ses concitoyens, il parle peu de la montagne alpestre en revanche, évoque parfois le pastoralisme ainsi que la forêt qui enserre l’abbaye de Boscodon (fondée au XIIe s.) ; il commente en les déplorant les dures conditions de son métier (il travaille de 6 h à 19 h pour un salaire journalier de 4 francs) et le coût de la vie, insiste sur les délits et les crimes (meurtres, infanticide), en fait des tonnes quand il s’agit de la sexualité des Crétorins. Qui sait si d’autres lattes parquetées seront retrouvées dans le futur : « Il est aussi probable qu’ils [les 72 lames de parquet] ne forment que la partie immergée d’un ensemble plus vaste, spécule Jacques-Olivier Boudon. Plusieurs pièces du château n’ont pas été refaites. De même, Joachim a travaillé dans d’autres maisons (on a trouvé quelques lames écrites dans l’une d’entre elles). Dans quelle mesure a-t-il usé de la même pratique sur les autres chantiers qui lui ont été confiés au cours de sa carrière ? »

Jacques-Olivier Boudon © Photo X, droits réservés

- Le Plancher de Joachim - L’histoire retrouvée d’un village français, par Jacques-Olivier Boudon, éditions Belin, 288 pages, 2017.

Portrait

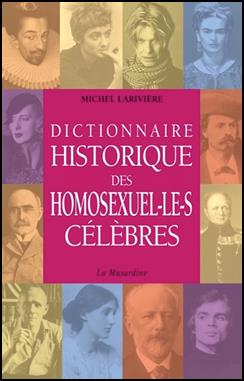

Quand Michel Larivière

recense les homosexuel-le-s célèbres

Écrivain et comédien (*), Michel Larivière (Angers, 1934) se documente sur le sujet depuis plus de vingt ans. Sept ouvrages attestent de l’érudition et de la pertinence de ses recherches. Maintenant le doute pour certains, dépassant la probabilité pour d’autres, il affiche dans son abécédaire plus de 850 personnalités (toutes décédées) qui ont vécu de l’Antiquité à nos jours des liaisons homosexuelles ou bisexuelles. Élaborées avec beaucoup de soin et un luxe d’informations parfois inédites, les notices biographiques suscitent l’intérêt ou/et la surprise du lecteur qui découvre la présence pour le moins inattendue de personnages de grand format venus d’horizons très divers.

Livrons-nous à l’exercice du florilège. Fondateur de la Turquie moderne, Mustapha Kemal Pacha alias Ataturk (1881-1938) se déclarait ouvertement homosexuel et logeait ses favoris dans les appartements des sultanes au palais de Dolmabahçe ; anobli par la reine en 1992, l’acteur britannique Dirk Bogarde (1921-1999) a entretenu durant cinquante ans une relation discrète avec son agent Anthony Forwoo ; Buffalo Bill (1846-1917) choisissait ses amants parmi les membres de sa troupe le Wild West Show ; acteur australo-américain, Errol Flynn (1909-1959) aurait été l’amant de Tyrone Power et de Truman Capote ; le Journal du maréchal Hubert Lyautey (1854-1934) rapporte son goût pour les garçonnets ; la bisexualité de Mao Zedong (1893-1976) ne l’empêcha pas d’ordonner la persécution des homosexuels et d’instaurer la peine de mort pour sodomie ; le sculpteur Michel-Ange (1475-1564) aimait frayer avec les garzoni, ces enfants des rues qui lui servaient de modèles et de compagnons de lit ; le philosophe grec Platon (428-347 avant notre ère) qui n’aimait que les garçons avait entrepris dans Le Banquet une explication mythologique, sinon une justification historique de l’homosexualité [« On peut s’étonner, observe l’auteur, qu’avec les siècles l’adjectif "platonique" soit devenu synonyme de "chaste", uniquement parce que dans Phèdre, Platon cite l’amour chaste comme une des variétés de l’amour »] ; dès l’adolescence, le compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) se rendit compte qu’à l’exemple de son frère Modeste qui écrira par la suite les livrets de ses opéras et les arguments de ses ballets, ses goûts le portaient exclusivement vers les garçons, et le poète Alexeï Apoutkine, son condisciple à l’École de droit, sera son premier amour ; l’homosexualité de l’acteur Rudolph Valentino (1895-1926) lui valut le surnom de « Houpette rose » ; le premier amour de Léonard de Vinci (1452-1519) fut un jeune voyou milanais que le maître toscan surnomma Salaï (le diablotin) et à qui il légua La Joconde que Salaï, avant de mourir, vendra à François Ier ; marié cinq fois ( !), Johnny Weissmuller (1904-1984), le plus célèbre des Tarzan de cinéma, goûtait fort aussi les relations intimes avec la gent masculine ; bisexuelle, Marguerite Yourcenar (1903-1987) s’amouracha de l’écrivain et éditeur André Fraigneau avant de rencontrer, en février 1937, l’universitaire américaine Grace Frick (1903-1979) qui sera sa compagne jusqu’à sa mort. D’autres célébrités apparaissent au fil de l’itinéraire alphabétique : le danseur noir américain Alvin Ailey, le romancier danois Hans Christian Andersen, le chanteur anglais David Bowie, le poète espagnol Miguel de Cervantès, l’écrivain Gustave Flaubert, le chanteur Serge Gainsbourg, les acteurs Cary Grant et Burt Lancaster, le romancier et poète allemand Johann Wolfgang von Goethe, le milliardaire Howard Hughes, le prix Nobel de littérature 1907 Rudyard Kipling, l’homme d’État et historien florentin Nicolas Machiavel, le poète grec Pindare, le roi d’Angleterre Richard Cœur de Lion, la couturière Sonia Rykiel, le poète et dramaturge William Shakespeare, les écrivains Paul Verlaine et Jules Verne.

Livrons-nous à l’exercice du florilège. Fondateur de la Turquie moderne, Mustapha Kemal Pacha alias Ataturk (1881-1938) se déclarait ouvertement homosexuel et logeait ses favoris dans les appartements des sultanes au palais de Dolmabahçe ; anobli par la reine en 1992, l’acteur britannique Dirk Bogarde (1921-1999) a entretenu durant cinquante ans une relation discrète avec son agent Anthony Forwoo ; Buffalo Bill (1846-1917) choisissait ses amants parmi les membres de sa troupe le Wild West Show ; acteur australo-américain, Errol Flynn (1909-1959) aurait été l’amant de Tyrone Power et de Truman Capote ; le Journal du maréchal Hubert Lyautey (1854-1934) rapporte son goût pour les garçonnets ; la bisexualité de Mao Zedong (1893-1976) ne l’empêcha pas d’ordonner la persécution des homosexuels et d’instaurer la peine de mort pour sodomie ; le sculpteur Michel-Ange (1475-1564) aimait frayer avec les garzoni, ces enfants des rues qui lui servaient de modèles et de compagnons de lit ; le philosophe grec Platon (428-347 avant notre ère) qui n’aimait que les garçons avait entrepris dans Le Banquet une explication mythologique, sinon une justification historique de l’homosexualité [« On peut s’étonner, observe l’auteur, qu’avec les siècles l’adjectif "platonique" soit devenu synonyme de "chaste", uniquement parce que dans Phèdre, Platon cite l’amour chaste comme une des variétés de l’amour »] ; dès l’adolescence, le compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) se rendit compte qu’à l’exemple de son frère Modeste qui écrira par la suite les livrets de ses opéras et les arguments de ses ballets, ses goûts le portaient exclusivement vers les garçons, et le poète Alexeï Apoutkine, son condisciple à l’École de droit, sera son premier amour ; l’homosexualité de l’acteur Rudolph Valentino (1895-1926) lui valut le surnom de « Houpette rose » ; le premier amour de Léonard de Vinci (1452-1519) fut un jeune voyou milanais que le maître toscan surnomma Salaï (le diablotin) et à qui il légua La Joconde que Salaï, avant de mourir, vendra à François Ier ; marié cinq fois ( !), Johnny Weissmuller (1904-1984), le plus célèbre des Tarzan de cinéma, goûtait fort aussi les relations intimes avec la gent masculine ; bisexuelle, Marguerite Yourcenar (1903-1987) s’amouracha de l’écrivain et éditeur André Fraigneau avant de rencontrer, en février 1937, l’universitaire américaine Grace Frick (1903-1979) qui sera sa compagne jusqu’à sa mort. D’autres célébrités apparaissent au fil de l’itinéraire alphabétique : le danseur noir américain Alvin Ailey, le romancier danois Hans Christian Andersen, le chanteur anglais David Bowie, le poète espagnol Miguel de Cervantès, l’écrivain Gustave Flaubert, le chanteur Serge Gainsbourg, les acteurs Cary Grant et Burt Lancaster, le romancier et poète allemand Johann Wolfgang von Goethe, le milliardaire Howard Hughes, le prix Nobel de littérature 1907 Rudyard Kipling, l’homme d’État et historien florentin Nicolas Machiavel, le poète grec Pindare, le roi d’Angleterre Richard Cœur de Lion, la couturière Sonia Rykiel, le poète et dramaturge William Shakespeare, les écrivains Paul Verlaine et Jules Verne.

« Depuis le XXe siècle, estime Michel Larivière, les mœurs ont évolué : il est maintenant permis à un écrivain homosexuel ou à une écrivaine lesbienne d’entrer à l’Académie française, et l’orientation sexuelle d’un ambassadeur, d’un ministre ou d’un député ne fait plus obstacle à sa carrière. » Il s’empresse cependant d’ajouter, dans son « Dictionnaire historique des homosexuel-le-s célèbres », qu’au-delà des ghettos et des censures d’avant le tabou demeure encore : « Si les vedettes contemporaines affichent leur liberté sexuelle dans la chanson, dans le cinéma, dans le sport, en revanche aucune femme politique, journaliste ou chef d’entreprise n’ose afficher ses goûts ». Longtemps, la police et l’Église ont poursuivi de leur vindicte les pédérastes même adultes et consentants : « l’origine chrétienne de la répression est pratiquement oubliée, écrit-il encore dans l’avant-propos, mais l’opinion, même si elle a perdu toute conviction religieuse, continue de considérer l’homosexualité comme un "vice", par un réflexe traditionnel, par un attachement de routine au tabou chrétien ». « Depuis le XXe siècle, estime Michel Larivière, les mœurs ont évolué : il est maintenant permis à un écrivain homosexuel ou à une écrivaine lesbienne d’entrer à l’Académie française, et l’orientation sexuelle d’un ambassadeur, d’un ministre ou d’un député ne fait plus obstacle à sa carrière. » Il s’empresse cependant d’ajouter, dans son « Dictionnaire historique des homosexuel-le-s célèbres », qu’au-delà des ghettos et des censures d’avant le tabou demeure encore : « Si les vedettes contemporaines affichent leur liberté sexuelle dans la chanson, dans le cinéma, dans le sport, en revanche aucune femme politique, journaliste ou chef d’entreprise n’ose afficher ses goûts ». Longtemps, la police et l’Église ont poursuivi de leur vindicte les pédérastes même adultes et consentants : « l’origine chrétienne de la répression est pratiquement oubliée, écrit-il encore dans l’avant-propos, mais l’opinion, même si elle a perdu toute conviction religieuse, continue de considérer l’homosexualité comme un "vice", par un réflexe traditionnel, par un attachement de routine au tabou chrétien ».

À cet égard, la société et les législateurs contemporains sont à créditer de progrès notables. Ainsi, depuis le 12 juin 1981, l’homosexualité ne figure plus sur la liste des maladies mentales, mais l’OMS (Organisation mondiale de la santé) n’en a acté la suppression que beaucoup plus tard, le 17 mai 1993, une date retenue pour commémorer la journée internationale contre l’homophobie. En outre, insiste le lexicographe, « pendant des siècles, les historiens, l’école, l’université ont purgé les manuels, censuré ou falsifié l’Histoire afin d’en exclure les orientations sexuelles différentes considérées comme un vice, une maladie, une tare, un péché ». Beaucoup de chemin reste à faire pour qu’Eros cesse de demeurer une obsession sociétale : on doit laisser à quiconque le choix de vivre une sexualité libre, hors des normes, des contraintes, dans le respect de chacun et loin des jugements moraux. Ouvrage de référence, le Dictionnaire de Michel Larivière s’inscrit bel et bien dans cette perspective.

(*) Issu de la classe de Pierre Dux au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, élève stagiaire à la Comédie-Française, M. Larivière a joué Tarfuffe avec Francis Blanche, Les Malheurs de Sophie avec Jean-Claude Brialy, Oscar avec Louis de Funès et Les Fourberies de Scapin avec Robert Hirsch.

Michel Larivière © Photo X, droits réservés

- Dictionnaire historique des homosexuel-le-s célèbres, par Michel Larivière, éditions La Musardine, 496 pages, 2017.

Varia : la cloche de l’angélus sonnait trois fois par jour…

« Dans les contrées les plus catholiques de France, la cloche de l’angélus sonnait trois fois par jour, à 6 heures, à midi et à 18 heures, avec quelques variations locales. Les croyants pouvaient y ajouter une prière, incluant un "Je vous salue Marie". Pour les catholiques, l’angélus symbolise l’incarnation humaine de Dieu et l’omniprésence divine sur Terre. La réverbération et les échos des cloches étaient ainsi, pour les croyants, une affirmation matérielle, sensible, de la pénétration de l’autre monde, leur autre monde, dans celui-ci. En ce sens, ces sonneries de cloches équivalaient aux appels à la prière quotidiens des muezzins de l’Afrique du Nord, alors française.

« Le caractère religieux de l’angélus était clair pour les révolutionnaires, c’est pourquoi ils l’abolirent en même temps que d’autres marqueurs religieux. Mais les cloches résonnèrent vite à nouveau dans presque toute la France rurale, où elles rythmaient depuis longtemps les travaux agricoles. De nos jours, dans les régions fidèles à la foi catholique, on sonne toujours l’angélus, même si, à en juger par un échantillon informel de pratiquants en Maine-et-Loire, seuls les plus âgés et les plus liés au clergé se souviennent qu’une prière lui est associée. En pratique, le son des cloches ne peut être entendu que dans une relative proximité avec un clocher. Le couple peint par Millet devait travailler dans un champ situé dans ce périmètre. Il s’agit donc, pour la France catholique, d’un son et d’une prière liés à une agglomération, au centre d’un village ou du moins aux fermes adjacentes à celui-ci. De ce fait, pour les personnes vivant à la campagne, le couple en prière du tableau et des cartes postales ne représentait sans doute pas l’ensemble de la paysannerie mais plutôt les paysans vivant à proximité d’un village et d’une église.

« Jean-François Millet a peint "L’Angélus" près de Barbizon, au sud de l’Île-de-France, entre 1857 et 1859. À la fin du XIXe siècle, son potentiel symbolique s’est considérablement accru. Léon Gambetta estimait en 1873 qu’il figurait "une leçon de morale et de politique". Sa célébrité prit de l’ampleur en 1889 lorsqu’un citoyen américain envisagea de l’acquérir. La vente provoqua un véritable tollé dans l’opinion publique, si bien que l’État français se porta acquéreur du tableau. Durant les années 1890, la toile en vint à représenter, selon les mots de Louis-Michel Gohel, "une œuvre consensuelle au temps de la République", qui valorisait "le travail de la terre, le sens de l’effort, de la sobriété, de l’épargne…". Au début du XXe siècle, "L’Angélus" était incontestablement le tableau français le plus populaire et le plus emblématique de tous les temps. » « Jean-François Millet a peint "L’Angélus" près de Barbizon, au sud de l’Île-de-France, entre 1857 et 1859. À la fin du XIXe siècle, son potentiel symbolique s’est considérablement accru. Léon Gambetta estimait en 1873 qu’il figurait "une leçon de morale et de politique". Sa célébrité prit de l’ampleur en 1889 lorsqu’un citoyen américain envisagea de l’acquérir. La vente provoqua un véritable tollé dans l’opinion publique, si bien que l’État français se porta acquéreur du tableau. Durant les années 1890, la toile en vint à représenter, selon les mots de Louis-Michel Gohel, "une œuvre consensuelle au temps de la République", qui valorisait "le travail de la terre, le sens de l’effort, de la sobriété, de l’épargne…". Au début du XXe siècle, "L’Angélus" était incontestablement le tableau français le plus populaire et le plus emblématique de tous les temps. »

Extrait de « L’Angélus dans la boîte à lettres », de William A. Christian JR (historien des religions) et Amira Mittermaier (Université de Toronto), issu de la revue « Terrain », dossier « Nostalgie », n° 65, septembre 2015, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 248 pages.

Carnet : Poésies

Certaines poésies sondent les abîmes, grimpent à l’assaut des cimes. D’autres, plus modestes, courent le long des haies ou bien au creux des chemins buissonniers : elles psalmodient une ritournelle familière et me rappellent ces chansons populaires quand elles veulent être poèmes.

Combinaisons

Combinaisons d’idées, combinaisons de mots, combinaisons de lettres, combinaisons de signes. Pièces interchangeables de « meccano ». Ça sonne creux, sec, dormitif comme le trictrac.

(Léon-Paul Fargue, « Sous la lampe », 1929)

Musique de bas-fonds

Le Portugal a tardé à reconnaître en Amália Rodrigues (1920-1999) une de ses grandes voix. La dictature salazariste n’appréciait guère le fado, musique de bas-fonds qui n’exaltait en rien les valeurs viriles prônées par une doctrine imbue d’idéologie. Si la plupart de ses auditeurs ne comprennent pas sa langue, ils restent bouleversés par la profondeur douloureuse de son chant.

(Jeudi 17 mai 2018)

Le sens de la formule

François Vignes (Bordeaux, 1948) aura bien mérité de Jacques Prévert et de Pierre Dac. Outre les jubilants dialogues de ses ouvrages (Les Compagnons du verre à soif, La Confrérie des bistroglodytes, Autant en emporte le vin), l’écrivain possède un sens aigu de la formule. « À force de vivre à crédit, on a tous l’air emprunté », écrit-il, avant d’évoquer un homme tellement paresseux qu’« il ne fait pas son âge » !

(Vendredi 18 mai 2018)

|

Billet d’humeur

Des vaches mélomanes

Éleveur écolo depuis bientôt trente ans dans les Yvelines, non loin de Rambouillet, Éric Sanceau, un ancien cavalier professionnel, est aux petits soins pour les animaux de sa ferme, bovins, cochons, chevaux et poules. Adversaire résolu des pratiques d’élevage conventionnelles, il a intégré sur les 150 hectares de la Petite Hogue des méthodes ancestrales qui ont fait leur preuve et qu’il a transformées. Ainsi, ses quelque cent cinquante vaches (issues de races plutôt rares comme les angus, auroch, hereford, parthenaise, salers et autres sommoise) se nourrissent d’un foin délicat, cultivé sur place, sans le moindre intrant chimique. Et un pâturage dynamique tournant les amène à paître alternativement sur une vingtaine de parcelles différentes, « de sorte que l’herbe repousse pile à la bonne taille, prétend-il, là où elle est la plus nutritive, soit en vingt et un jours ». En hiver, à l’étable, les vaches beuglent d’aise en écoutant de la musique classique ! Une chaîne stéréophonique diffuse des morceaux choisis qui ont la vertu d’apaiser les auditrices et de garantir l’authenticité et la saveur des produits qu’elles donneront. J’imagine le répertoire concocté par le fermier durant la stabulation : le trio d’oiseaux de la Pastorale de Beethoven, le caquetage de la poule dans la Symphonie n° 83 de Joseph Haydn, la Danse de la chèvre d’Arthur Honegger jouée à la flûte, Le Combat des deux coqs tiré du ballet « les Animaux modèles » de Francis Poulenc, Le Vol du bourdon de Rimski-Korsakov ou la Ballade des gros dindons de Gabriel Fauré.

|

Lecture critique

Institut Confucius, une portée encyclopédique

Succédant à l’établissement de Poitiers, l’Institut Confucius de Montpellier est en charge du magazine « Institut Confucius » depuis mai 2016. La ville est jumelée avec Chengdu depuis 1981 et l’institut héraultais a ouvert ses portes en septembre 2013. Au lecteur attentif, le magazine, qui a été fondé en 2004

(et traduit en plusieurs langues), s’affirme comme un vecteur médiatique apte à diffuser des connaissances culturelles, historiques, économiques et politiques sur la Chine ainsi que des réflexions critiques sur les productions de la science, de la littérature et des beaux-arts de ce pays mal connu. Organe d’excellente vulgarisation, le magazine donne de la Chine des images plurielles, fort éloignées en tout cas des stéréotypes dont on affuble aujourd’hui encore l’univers si protéiforme de l’Empire du Milieu. Au-delà de l’actualité conventionnelle des 510 instituts Confucius dans 140 pays (vie et fonctionnement des instituts) et de l’apprentissage de la langue chinoise (rubriques pédagogiques), « Institut Confucius » peut se prévaloir d’une portée éminemment culturelle, voire encyclopédique, au travers de chroniques, de reportages et d’enquêtes présentant les curiosités culturelles et économiques du pays. Au fil des parutions bimestrielles de la revue, son comité de rédaction favorise les croisements disciplinaires qui continuent à enrichir les sommaires en marquant un certain rapprochement avec les sciences humaines et sociales.

(et traduit en plusieurs langues), s’affirme comme un vecteur médiatique apte à diffuser des connaissances culturelles, historiques, économiques et politiques sur la Chine ainsi que des réflexions critiques sur les productions de la science, de la littérature et des beaux-arts de ce pays mal connu. Organe d’excellente vulgarisation, le magazine donne de la Chine des images plurielles, fort éloignées en tout cas des stéréotypes dont on affuble aujourd’hui encore l’univers si protéiforme de l’Empire du Milieu. Au-delà de l’actualité conventionnelle des 510 instituts Confucius dans 140 pays (vie et fonctionnement des instituts) et de l’apprentissage de la langue chinoise (rubriques pédagogiques), « Institut Confucius » peut se prévaloir d’une portée éminemment culturelle, voire encyclopédique, au travers de chroniques, de reportages et d’enquêtes présentant les curiosités culturelles et économiques du pays. Au fil des parutions bimestrielles de la revue, son comité de rédaction favorise les croisements disciplinaires qui continuent à enrichir les sommaires en marquant un certain rapprochement avec les sciences humaines et sociales.

La pluralité des sujets et des problématiques abordées dans « Institut Confucius » ne cesse de témoigner de la capacité de l’approche anthropologique des revuistes à se saisir de tout objet de réflexion à la fois dans l’histoire, la civilisation, la culture, la langue et l’actualité de cet immense pays où cohabitent 56 nationalités distinctes.

La pluralité des sujets et des problématiques abordées dans « Institut Confucius » ne cesse de témoigner de la capacité de l’approche anthropologique des revuistes à se saisir de tout objet de réflexion à la fois dans l’histoire, la civilisation, la culture, la langue et l’actualité de cet immense pays où cohabitent 56 nationalités distinctes.

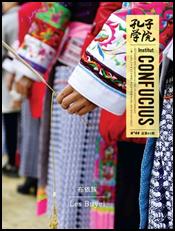

La mère-papillon et le génie textile des Miao

L’ancestrale culture des Miao, une population de plus de 9 millions de personnes résidant dans le Sud-Ouest du pays donne lieu à un dossier édifiant que mérite cette remarquable ethnie (Institut Confucius n° 38 de septembre 2016). Les Miao vivent principalement dans les provinces du Guizhou, du Hunan, du Hubei, du Sichuan, du Yunnan, du Guangxi et sur l’île de Hainan. Profus en mythes et légendes, leur patrimoine est riche de ses costumes traditionnels. « Les chercheurs ont recensé 147 styles de costumes différents à travers la province du Guizhou, s’extasie Éric Boudot, des costumes qui se distinguent non seulement par leurs couleurs, mais aussi par une multitude de détails, tels que les différentes techniques de broderie, de tissage ou de batik et l’infinie variété des styles et des motifs, figuratifs ou abstraits, qui les décorent. » « La Mère-Papillon, l’un des motifs Miao les plus courants, remarque-t-il, est un élément central de la mythologie Miao qui considère que les premiers êtres humains sont nés d’un œuf de papillon. Elle est d’ailleurs souvent représentée d’une façon géométrique tendant vers l’abstraction, mais on peut parfois l’observer stylisée en forme d’œuf et dotée d’un visage humain. »

Dans la mythologie chinoise (à laquelle le magazine consacre un dossier dans son n° 39 de novembre 2016), il est dit qu’au commencement l’univers était plongé dans le chaos et qu’il avait la forme d’un œuf. « Un jour, cet œuf se fendit, raconte l’éditorialiste. Un homme s’y trouvait qui venait de se réveiller au terme de 18 000 ans de sommeil. Il se nommait Pangu. Il mit fin au chaos en séparant sa coquille en deux, qui devint en haut le ciel et en bas la terre. Puis son corps entier se transforma et donna naissance aux éléments de la nature et aux êtres vivants. Plus tard, Nüwa, déesse au corps de serpent et à tête humaine, façonna les premiers êtres humains avec de la glaise. Elle créa les hommes et les femmes et leur donna le pouvoir de procréer, afin de perpétuer la vie humaine sur terre. » « La tortue est devenue très tôt le symbole de l’Univers pour les Chinois, enseigne Solange Cruveillé : Dans la mythologie chinoise (à laquelle le magazine consacre un dossier dans son n° 39 de novembre 2016), il est dit qu’au commencement l’univers était plongé dans le chaos et qu’il avait la forme d’un œuf. « Un jour, cet œuf se fendit, raconte l’éditorialiste. Un homme s’y trouvait qui venait de se réveiller au terme de 18 000 ans de sommeil. Il se nommait Pangu. Il mit fin au chaos en séparant sa coquille en deux, qui devint en haut le ciel et en bas la terre. Puis son corps entier se transforma et donna naissance aux éléments de la nature et aux êtres vivants. Plus tard, Nüwa, déesse au corps de serpent et à tête humaine, façonna les premiers êtres humains avec de la glaise. Elle créa les hommes et les femmes et leur donna le pouvoir de procréer, afin de perpétuer la vie humaine sur terre. » « La tortue est devenue très tôt le symbole de l’Univers pour les Chinois, enseigne Solange Cruveillé :

sa carapace, par sa forme, représente la voute céleste, son plastron la terre. C’est ainsi par elle que les devins interrogent le Ciel afin de connaître sa volonté, avec la pratique divinatoire de la scapulomancie. On raconte également qu’aux origines une tortue géante soutenait la terre, ses quatre pattes faisant office de colonnes. Une énorme tortue aurait par ailleurs aidé Yu-le-Grand, l’hydrographe chinois, à dompter les fleuves qui submergeaient la terre. La tortue est aujourd’hui le symbole de la longévité en Chine. »

sa carapace, par sa forme, représente la voute céleste, son plastron la terre. C’est ainsi par elle que les devins interrogent le Ciel afin de connaître sa volonté, avec la pratique divinatoire de la scapulomancie. On raconte également qu’aux origines une tortue géante soutenait la terre, ses quatre pattes faisant office de colonnes. Une énorme tortue aurait par ailleurs aidé Yu-le-Grand, l’hydrographe chinois, à dompter les fleuves qui submergeaient la terre. La tortue est aujourd’hui le symbole de la longévité en Chine. »

La poésie de la belle nourriture

« Dans notre culture des symboles, nommer une personne ou un objet n’est jamais simple, explique Zheng Lunian (Institut Confucius n° 41 de mars 2017). Ainsi, les mets chinois portent souvent des noms poétiques, élégants et évocateurs de vœux tels que prospérité, longévité, beauté, bonheur, bon augure… Les plats, même les plus ordinaires, se transforment en poésie. Les germes de soja deviennent des "moustaches de dragon" (longxu), le blanc d’œuf un "hibiscus" (furong), les pattes de poulet des "griffes de phénix" (fengzhua), le caillé de soja du "jade blanc" (baiyu), et j’en passe. […] Qui, en Chine, ne connaît pas l’anecdote qui raconte comment le premier empereur Ming, Zhu Yuanzhang, mendiant dans sa jeunesse et terrassé par la faim, fut sauvé par une vieille femme lui offrant une "soupe de perles (grains de riz), d’émeraude (épinards) et de jade blanc (caillé de soja)" ?

« Le dragon et le phénix, fétiches chinois et symboles respectifs de l’empereur et de l’impératrice, sont des constantes des noms de plats chinois. "Le dragon et le phénix présagent du bonheur" est un ragoût réunissant un poulet et une anguille ; "Feuilles de jade et de phénix en branches de saule", un hors-d’œuvre avec des lamelles de poulet mélangées à la pâte de riz ; "Phénix traversant des fleurs de pivoine", un plat d’ailes de poulet fourrées de lamelles de jambon et de champignons. Si l’on mélange du coq et de la poule dans un même plat, il s’appellera "Le dragon et le phénix célébrant le printemps"… » « Le dragon et le phénix, fétiches chinois et symboles respectifs de l’empereur et de l’impératrice, sont des constantes des noms de plats chinois. "Le dragon et le phénix présagent du bonheur" est un ragoût réunissant un poulet et une anguille ; "Feuilles de jade et de phénix en branches de saule", un hors-d’œuvre avec des lamelles de poulet mélangées à la pâte de riz ; "Phénix traversant des fleurs de pivoine", un plat d’ailes de poulet fourrées de lamelles de jambon et de champignons. Si l’on mélange du coq et de la poule dans un même plat, il s’appellera "Le dragon et le phénix célébrant le printemps"… »

« On compte neuf saveurs de base dans la cuisine chinoise, souligne le même Zheng Lunian (Institut Confucius n° 42 de mai 2017) : le salé, le sucré, l’acide, le pimenté, l’amer, le parfumé, le ma (goût du poivre du Sichuan), le fade et le xian (goût de fraîcheur). À partir de là, les cuisiniers chinois peuvent créer pas moins d’une cinquantaine de saveurs composites, comme l’aigre-doux, le salé-sucré, l’acide-pimenté, le ma-pimenté, l’amer-parfumé, le fade-nature… Des neuf saveurs de base, les trois dernières sont typiquement chinoises. »

L’invention du papier