Rencontre

Jacques Mounet interprète Louis Jou

Jacques Mounet interprète Louis Jou

Les mots sont un moule trop raide pour décrire la maison-atelier plus que centenaire sise à Montfrin (Gard), 12 rue Curie, une demeure que Jacques Mounet (né Nîmois le 18 octobre 1960) a métamorphosée de ses mains jusqu’au moindre élément de la bâtisse et de l’architecture d’intérieur. Aux trois niveaux (un étage élevé d’un grenier aménagé), des trésors d’inventivité la parent - tels l’escalier en fer forgé, les planchers de cyprès, le lit circulaire et suspendu, la salle de bain d’un nouveau type. Atypiques et uniques, meubles, équipements et objets sont mis en espace et appariés, quand ils ne sont pas complètement intégrés, à des productions d’artisanat, également uniques, rapportées de Polynésie (île de Tahiti où il est appelé sous les drapeaux en 1979-1980) et d’Indonésie (pays d’Asie du Sud-Est où il établit un atelier secondaire dans les années 1990). Si elle rend vaine toute tentative de classification, la multiplicité des styles et des provenances n’exclut en rien l’insolite beauté d’un lieu dont on ne se lasse pas de découvrir les curiosités et le raffinement. L’excellence de la création se manifeste à travers le métal et le tissu, lorsque la magie du geste puise aux sources des mythologies et des civilisations, avec une prédilection pour les cinq ordres de l’architecture et la typographie de la Renaissance. Revenant de Bali, en 1994, il est bouleversé en découvrant aux Baux-de-Provence les bois dessinés et gravés de Louis Jou (1881-1968) qui a voué une entière dévotion au livre. Il se familiarise avec les alphabets usités par le typographe et illustrateur catalan et leur habillage graphique jusqu’à inventer ses propres formes inspirées d’une imagerie foisonnante où se succèdent l’iconographie du Moyen Âge, l’Antiquité grecque, le bestiaire de l’île de Java, la flore des cocoteraies de Moorea, les légendes camarguaises, la philosophie bouddhique, le saint livre de la Genèse. Initiée dès 1996 en Indonésie par une équipe d’artisans javanais qu’il a lui-même formés, la fabrication d’étoffes (300 mètres de tissu peint chaque jour à la main) en soie (fibre provenant des insectes séricigènes) et en viscose (fibre obtenue à partir de la cellulose) précède la conception d’une gamme somptueuse de paréos et d’éventails, d’écharpes et de chèches, de jupes et de sarouals selon la technique du batik (mot d’origine javanaise qui signifie : dessiner, pointiller). Il s’agit  d’une technique de décor par réserve : lors de l’immersion de l’étoffe dans un bain coloré, la partie protégée par une pâte reste intacte. Intervenant au cours de la phase d’achèvement des paréos en soie de Chine, l’impression par tampons de décors colorés se référant à la typographie et à la flore gravées par Louis Jou inaugure, à mon sens, une série de chefs-d’œuvre qu’il reporte avec un égal bonheur dans la matière ferreuse (découpe au plasma et au laser de miroirs, luminaires, tables, colonnes et… bidons de pétrole). Parmi les thématiques florales les plus courantes, le chêne pubescent (le meilleur des chênes truffiers) renvoie à l’enfance gardoise : « À la fin des années 1960, raconte-t-il, tout excité par l’évocation, mes grands parents, Marie-Rose et Étienne Juillet, se plaisaient à m’emmener

d’une technique de décor par réserve : lors de l’immersion de l’étoffe dans un bain coloré, la partie protégée par une pâte reste intacte. Intervenant au cours de la phase d’achèvement des paréos en soie de Chine, l’impression par tampons de décors colorés se référant à la typographie et à la flore gravées par Louis Jou inaugure, à mon sens, une série de chefs-d’œuvre qu’il reporte avec un égal bonheur dans la matière ferreuse (découpe au plasma et au laser de miroirs, luminaires, tables, colonnes et… bidons de pétrole). Parmi les thématiques florales les plus courantes, le chêne pubescent (le meilleur des chênes truffiers) renvoie à l’enfance gardoise : « À la fin des années 1960, raconte-t-il, tout excité par l’évocation, mes grands parents, Marie-Rose et Étienne Juillet, se plaisaient à m’emmener  en promenade dans les vignes et les vergers montfrinois du quartier Céserac. Nous y buvions l’eau d’une source avant de cheminer sous les ombrages d’un vénérable chêne blanc : c’est cet arbre que j’ai retrouvé dans les œuvres de Louis Jou, en vignette, bandeau, cul-de-lampe, fleuron, lettrine de livres précieux qu’il ouvrageait à l’aide de tampons sculptés dans le bois du pommier. J’ai repris à mon compte les feuilles alternes et les glands à cupule écaillée du fameux chêne. Et, savez-vous, aujourd’hui encore, je ne me lasse pas de l’interroger, mon arbre : "Chêne, mon ami, as-tu vu passer beaucoup de mes aïeux ? Verras-tu passer mes petits-enfants ? Te souviendras-tu de moi ?" ».

en promenade dans les vignes et les vergers montfrinois du quartier Céserac. Nous y buvions l’eau d’une source avant de cheminer sous les ombrages d’un vénérable chêne blanc : c’est cet arbre que j’ai retrouvé dans les œuvres de Louis Jou, en vignette, bandeau, cul-de-lampe, fleuron, lettrine de livres précieux qu’il ouvrageait à l’aide de tampons sculptés dans le bois du pommier. J’ai repris à mon compte les feuilles alternes et les glands à cupule écaillée du fameux chêne. Et, savez-vous, aujourd’hui encore, je ne me lasse pas de l’interroger, mon arbre : "Chêne, mon ami, as-tu vu passer beaucoup de mes aïeux ? Verras-tu passer mes petits-enfants ? Te souviendras-tu de moi ?" ».

Jacques Mounet dans le miroir d’une de ses créations

(réalisée à partir d’un baril de pétrole)

© Photo Daniel Cyr Lemaire

Détails d’un tampon (pour paréo) et d’un bidon de pétrole ouvragé : l’influence des dessins de Louis Jou est flagrante.

© Photos Daniel Cyr Lemaire

Portrait

Le martinet noir, ce migrateur au long cours

À l’origine (depuis 120 000 ans au moins), le martinet noir (Apus apus Linné) -Mauersegler en allemand, rondone en italien et swift en anglais - choisit de nidifier dans les falaises et les parois de rochers offrant des fissures, généralement dans des roches sédimentaires (molasse, calcaire) ; il recherche aussi les zones forestières à condition que le milieu boisé ne soit pas trop dense et n’entrave point la liberté d’accès et de mouvement au nid qu’il édifie à bonne hauteur dans des trous de pic ou des cavités creusées par la putréfaction du bois. Au néolithique, avec la sédentarisation de l’homme, les anfractuosités des toitures des premières habitations (hautes d’au moins 4 mètres) accueillent le volatile qui va s’affranchir peu à peu de son milieu rupestre et venir habiter la maison des hommes. « Dans la première moitié du XXe siècle, estiment Bernard Genton et Marcel S. Jacquat, auteurs de l’ouvrage « Martinet noir : entre ciel et pierre », l’effectif se montait probablement à plus de 20 millions d’individus ; à la fin du XXe siècle, le recensement donnait un ordre de grandeur de 14 millions pour notre continent (6,9 à 17 millions selon Birdlife International [organisation non gouvernementale d’envergure internationale]). » Le Mur des lamentations à Jérusalem, la Cité interdite à Pékin, le château des Sforza à Milan, les murailles et les fortifications d’Avila en Espagne abritent plusieurs centaines de couples nicheurs. Et c’est en Allemagne, dans les schistes bitumineux d’une carrière près de Darmstadt qu’on a retrouvé le spécimen le plus ancien de Scaniacypselus szarskii (Peters 1985). Tombé les ailes écartées dans un lac durant l’éocène moyen, il y a 48 à 38 millions d’années, alors que régnait un climat subtropical, ce cousin du martinet noir mesurait environ 8 cm de la tête à la queue, environ la moitié d’un martinet actuel.

À l’origine (depuis 120 000 ans au moins), le martinet noir (Apus apus Linné) -Mauersegler en allemand, rondone en italien et swift en anglais - choisit de nidifier dans les falaises et les parois de rochers offrant des fissures, généralement dans des roches sédimentaires (molasse, calcaire) ; il recherche aussi les zones forestières à condition que le milieu boisé ne soit pas trop dense et n’entrave point la liberté d’accès et de mouvement au nid qu’il édifie à bonne hauteur dans des trous de pic ou des cavités creusées par la putréfaction du bois. Au néolithique, avec la sédentarisation de l’homme, les anfractuosités des toitures des premières habitations (hautes d’au moins 4 mètres) accueillent le volatile qui va s’affranchir peu à peu de son milieu rupestre et venir habiter la maison des hommes. « Dans la première moitié du XXe siècle, estiment Bernard Genton et Marcel S. Jacquat, auteurs de l’ouvrage « Martinet noir : entre ciel et pierre », l’effectif se montait probablement à plus de 20 millions d’individus ; à la fin du XXe siècle, le recensement donnait un ordre de grandeur de 14 millions pour notre continent (6,9 à 17 millions selon Birdlife International [organisation non gouvernementale d’envergure internationale]). » Le Mur des lamentations à Jérusalem, la Cité interdite à Pékin, le château des Sforza à Milan, les murailles et les fortifications d’Avila en Espagne abritent plusieurs centaines de couples nicheurs. Et c’est en Allemagne, dans les schistes bitumineux d’une carrière près de Darmstadt qu’on a retrouvé le spécimen le plus ancien de Scaniacypselus szarskii (Peters 1985). Tombé les ailes écartées dans un lac durant l’éocène moyen, il y a 48 à 38 millions d’années, alors que régnait un climat subtropical, ce cousin du martinet noir mesurait environ 8 cm de la tête à la queue, environ la moitié d’un martinet actuel.

Une machine volante d’une redoutable efficacité

Issus de l’ordre des Apodiformes, les martinets ne composent en Europe qu’une seule famille, celle des Apodidés (c’est-à-dire « sans pieds »), forte de 104 espèces parmi lesquelles : Apus apus (martinet noir), Apus pallidus (martinet pâle), Apus melba (martinet à ventre blanc ou martinet alpin), Apus caffer (martinet cafre), Apus alexandri (martinet du Cap-Vert), Apus unicolor (martinet unicolore), Apus pacificus (martinet de Sibérie), Apus affinis (martinet des maisons ou martinet à croupion blanc), Hirundapus caudacutus (martinet épineux), Chaetura pelagica (martinet ramoneur) et Cypsiurus parvus (martinet des palmes). « Deux fois plus lourd qu’une hirondelle (on le confond souvent avec elle) et doté d’une envergure d’un quart plus importante, le martinet noir est une machine volante d’une redoutable efficacité, expliquent Bernard Genton (ornithologue vaudois) et Marcel S. Jacquat  (conservateur honoraire du Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds). Avec ses ailes en faucilles, son corps fusiforme, sa puissante musculature pectorale, sa queue servant à la fois de gouvernail et d’aérofrein, son regard perçant aux yeux protégés par une arcade sourcilière constituée de petites plumes raides, il est construit pour les airs. » Son fuselage de grand voilier (il mesure de seize à dix-sept centimètres de long pour une envergure de quarante-deux à quarante-huit centimètres) lui permet de profiter de tous les courants ascendants, de remonter au vent comme un habile régatier, s’élevant très haut, entre 2 000 et 3000 mètres d’altitude. Il lui arrive même de monter jusqu’à 8 000 m quand il a repéré une bulle d’air chaud chargée d’insectes. En quinze ou dix-huit ans de vie, à raison de cinq cents kilomètres chaque jour, le migrateur aura volé environ un million de kilomètres par an ! Ce qui le distingue de tous les autres oiseaux, c’est qu’il est celui qui consacre la plus grande partie de son existence au vol. En évoluant à 60 km/h (mais il dépasse allégrement les 100 km/h), son extraordinaire acuité visuelle lui permet de différencier les insectes dangereux pour lui tels guêpes et abeilles. Le bec largement ouvert, il gobe sa nourriture en vol, entre le niveau du sol et 50 à 100 mètres plus haut : à son menu, pantagruélique, le plancton aérien, coléoptères, fourmis volantes, diptères, pucerons et araignées arrachées à leur toile par le vent. Pour boire, il passe au ras de l’eau avec son bec inférieur en cuiller, selon le principe des avions amphibies Canadair des pompiers du ciel.

(conservateur honoraire du Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds). Avec ses ailes en faucilles, son corps fusiforme, sa puissante musculature pectorale, sa queue servant à la fois de gouvernail et d’aérofrein, son regard perçant aux yeux protégés par une arcade sourcilière constituée de petites plumes raides, il est construit pour les airs. » Son fuselage de grand voilier (il mesure de seize à dix-sept centimètres de long pour une envergure de quarante-deux à quarante-huit centimètres) lui permet de profiter de tous les courants ascendants, de remonter au vent comme un habile régatier, s’élevant très haut, entre 2 000 et 3000 mètres d’altitude. Il lui arrive même de monter jusqu’à 8 000 m quand il a repéré une bulle d’air chaud chargée d’insectes. En quinze ou dix-huit ans de vie, à raison de cinq cents kilomètres chaque jour, le migrateur aura volé environ un million de kilomètres par an ! Ce qui le distingue de tous les autres oiseaux, c’est qu’il est celui qui consacre la plus grande partie de son existence au vol. En évoluant à 60 km/h (mais il dépasse allégrement les 100 km/h), son extraordinaire acuité visuelle lui permet de différencier les insectes dangereux pour lui tels guêpes et abeilles. Le bec largement ouvert, il gobe sa nourriture en vol, entre le niveau du sol et 50 à 100 mètres plus haut : à son menu, pantagruélique, le plancton aérien, coléoptères, fourmis volantes, diptères, pucerons et araignées arrachées à leur toile par le vent. Pour boire, il passe au ras de l’eau avec son bec inférieur en cuiller, selon le principe des avions amphibies Canadair des pompiers du ciel.

S’il niche en hauteur, c’est qu’il a besoin d’une certaine déclivité pour plonger dans le vide et prendre son envol. À terre, ses pattes courtes le rendent vulnérable, car il ne peut pas se redresser facilement pour s’envoler. Une fois dans les airs, il y reste sans interruption durant  neuf à dix mois, se nourrissant, dormant, s’accouplant en vol et hibernant tout en migrant vers le sud du Sahara. Les martinets arrivent fin avril-début mai sur leur lieu de nidification où ils retrouvent le plus souvent leurs partenaires de l’année précédente. La femelle pond une fois par an deux ou trois œufs. La confection du nid (où ont lieu les copulations dans leur grande majorité) et l’élevage des petits assignent le couple à résidence entre 36 et 48 jours. Discrets et prudents, tous deux veillent à ce que le faucon crécerelle, la corneille noire, le choucas des tours et la pie bavarde n’attrapent leurs nourrissons au trou d’envol. Ils redoutent pareillement le faucon hobereau et l’épervier d’Europe qui visitent régulièrement les colonies rurales des apodidés. Les matériaux constituant le nid sont collectés en vol, brins de céréales, graines duveteuses, pétales et feuilles divers, plumes agglomérés à l’aide de la salive collante du martinet. Bernard Genton précise que les nids d’hirondelles si vantés en gastronomie asiatique sont en fait de petites galettes de salive de martinets de la famille des Salanganes.

neuf à dix mois, se nourrissant, dormant, s’accouplant en vol et hibernant tout en migrant vers le sud du Sahara. Les martinets arrivent fin avril-début mai sur leur lieu de nidification où ils retrouvent le plus souvent leurs partenaires de l’année précédente. La femelle pond une fois par an deux ou trois œufs. La confection du nid (où ont lieu les copulations dans leur grande majorité) et l’élevage des petits assignent le couple à résidence entre 36 et 48 jours. Discrets et prudents, tous deux veillent à ce que le faucon crécerelle, la corneille noire, le choucas des tours et la pie bavarde n’attrapent leurs nourrissons au trou d’envol. Ils redoutent pareillement le faucon hobereau et l’épervier d’Europe qui visitent régulièrement les colonies rurales des apodidés. Les matériaux constituant le nid sont collectés en vol, brins de céréales, graines duveteuses, pétales et feuilles divers, plumes agglomérés à l’aide de la salive collante du martinet. Bernard Genton précise que les nids d’hirondelles si vantés en gastronomie asiatique sont en fait de petites galettes de salive de martinets de la famille des Salanganes.

Il dort en volant !

Pendant la migration et l’hivernage, cet oiseau vole en continu. Il bat des ailes ou plane, même en dormant ! Son sommeil est particulier : on suppose qu’un hémisphère de son cerveau s’assoupit quelques instants tandis que l’autre fonctionne, actionnant une sorte de pilotage automatique. Mais pour le savoir vraiment il conviendrait sans doute d’améliorer l’enregistrement de son activité cérébrale. À cet égard, dès les années 2010-2011, des géo-localisateurs ou géo-locateurs miniaturisés de haute technologie ont équipé les martinets afin d’une part de mesurer en permanence l’intensité du rayonnement solaire, relever l’heure toutes les quatre minutes et différencier les phases de battements d’ailes ou de repos, d’autre part d’identifier les itinéraires de migrations, les aires de repos et les quartiers d’hiver des oiseaux avec une précision allant jusqu’à 100 à 200 km. Fixé au moyen d’un harnais sur le dos de l’oiseau adulte, ce sac à dos de 1,3 gramme - soit 3% de la masse corporelle du porteur ailé - est composé d’un photo-détecteur, d’une horloge à temps réel, d’un enregistreur de données et d’une batterie. Lorsque l’oiseau est rentré au nid, les scientifiques récupèrent les données qu’ils comparent aux informations issues des opérations de baguage.

« Depuis 1899, pour le seul continent européen, ce sont quelque 135 millions d’oiseaux qui ont été munis d’un anneau métallique numéroté », soulignent MM. Genton et Jacquat. « Grâce à l’utilisation des géo-localisateurs nous avons été en mesure de révéler les détails des migrations de six martinets suédois, remarque Susanne Åkesson, universitaire suédoise, spécialiste de l’écologie des migrations. Malgré la taille réduite de l’échantillon, nous avons appris davantage sur les voies migratoires, les aires d’hivernage, le calendrier de migration, les vitesses de déplacement et les stratégies de voyage de cette espèce qu’après un siècle de baguage des oiseaux. »

De la côte atlantique à l’océan Indien, la quasi totalité du continent africain situé au sud de l’équateur accueille les escadres nombreuses et piaillantes des martinets noirs en hivernage jusqu’à des milliers d’individus. Un martinet bagué à Lenzburg (Suisse) a été repris à mi-février 1996 dans le sud-est africain, au Malawi, à 7 276 km « à vol d’oiseau » de son lieu de nidification. Quant à l’ornithologue suisse Emil Weitnauer, il a calculé la distance totale que le plus âgé de ses martinets avait parcourue tout au long de ses 21 années de vie : il s’agit de 3,9 millions de kilomètres, soit dix fois la distance entre la Terre et la Lune !

Bernard Genton (à gauche) et Marcel S. Jacquat © Photo X. Droits réservés

Un couple de martinets noirs devant son nichoir © Photo Bernard Genton

- Martinet : entre ciel et pierre, par Bernard Genton et Marcel S. Jacquat, Cahier n° 15 du Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds, éditions de la Girafe, 192 pages, 2014 ;

Lectures complémentaires :

- L’Étymologie des noms d’oiseaux, par Pierre Cabard et Bernard Chauvet, éditions Belin, 592 pages, 2003 ;

- À la découverte des oiseaux, par Frédéric Jiguet, éditions Dunod, 192 pages, 2012 ;

- Le Vol plané du martinet noir, par Michel Braudeau, journal Le Monde, vendredi 7 juillet 2000.

Varia : le funambule des crêtes

« Des fossiles et des peintures paléolithiques montrent que, lors de la dernière glaciation, la plupart des massifs montagneux libres de glace d’Europe centrale et orientale hébergeaient des bouquetins. En effet, comme l’indique son nom allemand, le Steinbock ou "bouc des pierres" a besoin de terrains rocheux et pentus pour s’abriter des prédateurs. Par ailleurs, mal équipé en glandes sudoripares, il peine à réguler sa température en transpirant lorsqu’il fait chaud. Voilà pourquoi il se cantonne aujourd’hui en altitude ou même en cas de canicule sur des versants ombragés.

« Ce funambule affectionne tout particulièrement les pentes rocheuses au-dessus de la limite des forêts… à condition qu’il y trouve à manger. Le bouquetin est un ruminant au menu très diversifié. En été, il broute indifféremment herbes et fleurs, en évitant juste les aconits et autres plantes toxiques. Les graminées, ces plantes nourrissantes abondantes jusqu’à haute altitude, représentent 70 % de son régime alimentaire. En hiver, il se rabat sur des écorces, des jeunes pousses, des lichens ou quelques pauvres fétuques dénudées par le vent. Il utilise aussi ses pattes antérieures pour gratter  la neige et dégager la végétation. Et puis évidemment, comme tous les ruminants, le bouquetin adore le sel et lèche toute roche qui en contient. Déposées à l’intention du bétail, les pierres à sel peuvent attirer des hardes entières. […]

la neige et dégager la végétation. Et puis évidemment, comme tous les ruminants, le bouquetin adore le sel et lèche toute roche qui en contient. Déposées à l’intention du bétail, les pierres à sel peuvent attirer des hardes entières. […]

« La nature a équipé le bouquetin d’un bijou de cordonnerie. Ses sabots fonctionnent à la fois comme une pince qui s’agrippe à toute aspérité et comme une ventouse antidérapante et hyper-tactile. Sur des terrains très irréguliers, les deux doigts du sabot s’écartent pour épouser parfaitement le relief. Adhérence totale assurée jusqu’à des pentes de plus de 80°.

« Le bouquetin est également doué d’un très bon sens de l’orientation. Il est capable de mémoriser ses itinéraires habituels, ce qui rend ses pas encore plus réguliers et sûrs. En revanche, ce symbole de la haute montagne est très mal équipé pour déambuler dans la neige. Avec son corps lourd et ses pattes courtes dépourvues de membrane entre les doigts, point d’effet raquettes : il s’enfonce dans la poudreuse où il est très vulnérable. De même, ses déplacements sont limités sur la glace où ses coussinets ont peu de prise. Pour compenser ces handicaps, l’animal se tient le plus souvent possible sur du rocher ou des secteurs ventés où la neige ne peut pas s’accumuler. […] »

Extraits de « Le funambule des crêtes », un dossier d’Alessandro Staehli, dans « Salamandre - la revue des curieux de nature », n° 225, décembre 2014-janvier 2015, 66 pages, Neuchâtel.

Carnet : Ingratitude

Les longs mois où elle n’a plus quitté son lit, ma vieille voisine me sollicitait sans arrêt pour arroser les plantes de son balcon, récupérer son courrier au rez-de-chaussée ou monter ses emplettes. À présent, elle m’a oublié : elle ne répond plus à mes salutations matinales. Quel chameau ! Fais du bien à un baudet, il te remerciera par ses crottes, comme l’enseigne un proverbe de chez moi en Artois.

(Jeudi 6 juillet 2017)

Quelle tignasse !

Quand il est entré dans la boulangerie, l’inconnu a capté presque tous les regards : on n’avait jamais rien vu d’aussi noir que ses cheveux. Ils étaient si noirs qu’ils se nuançaient presque de vert, comme les plumes de la queue d’un coq de combat.

Vagabondage

Sur une des allées de la corniche des Laurons, à Martigues, j’observe depuis la balustrade de ma maison un homme jeune qui marche derrière deux petits garçons et une petite fille. Il les pousse mollement devant lui, comme un berger nonchalant rythme sa marche au vagabondage de ses moutons.

Griserie

Elle me demande ce que j’écris en ce moment. Mais je me rends compte très vite qu’elle ne m’écoute pas. Et, soudain, elle parle avec volubilité, avec passion, comme si une sorte de griserie s’emparait d’elle à l’évocation de son livre qui vient de paraître, de ses succès, de l’indifférence du public pour la littérature.

(Vendredi 7 juillet 2017)

Lecture critique

Les sagneurs de Camargue

En Camargue, entre grand et Petit Rhône, de la Petite Camargue (8 300 hectares) à la Camargue gardoise (27 000 ha), les roselières (9 200 ha environ) composent un extraordinaire réservoir pour la faune. De surcroît, elles jouent un rôle écologique indiscutable dans la rétention des sédiments et dans l’épuration des eaux. Dans son ouvrage « Les Hommes des roseaux », Colette Gouvion (1933-2015) se fait l’interprète des scientifiques et des Camarguais soucieux de préserver l’habitat d’exception du roseau commun (Phragmites australis [Cavalilles] Von Trinius ex Von Steudel, 1840), une plante dont le nom latin, calamus, a engendré le mot « chaume ». Journaliste et écrivain, elle rend un hommage appuyé aux sagneurs, ces hommes qui récoltent le roseau (appelé la sagne) en ce delta triangulaire, formé avec Arles au sommet et les Saintes-Maries-de-la-Mer à sa base. Grands joncs ou cannes à balais, les roseaux secs sont utilisés pour les couvertures de l’habitat humain, la construction de cabanes (ou tubanelles), les tonnelles et les claies des paysans (treillis pour le séchage des fruits et des plantes). Longtemps, la sagne a connu deux saisons de récolte, une saison d’été dite coupe verte et une coupe d’hiver. La récolte est effectuée au moyen d’une barque à faible tirant d’eau, appelée la partègue ou portègue, et une sorte de serpe, le sagnadou, aussi tranchant qu’un rasoir, avec lequel on sectionne le fuseau de la plante à sa base. « Un sagneur manuel ne récolte qu’une centaine de bottes par jour, détaille Colette Gouvion. Les sagnadous ne sont plus fabriqués. Ils seront bientôt objets de musée. Les machines, qui coupent de 3 000 à 5 000 bottes quotidiennement, ont pris la relève. » L’économie provençale bénéficie des 2,5 millions d’euros du chiffre d’affaires annuel de cette corporation artisane pour une production de huit cent mille à un million de bottes. « Le métier de sagneur n’est pas né d’aujourd’hui, observe l’auteure, tant s’en faut. Au temps des Romains, les roseaux étaient déjà coupés et utilisés. Cependant, selon une étude très documentée émanant du Parc naturel régional, il semblerait que cette activité ait commencé à prendre corps de manière plus ou moins organisée au XIIIe siècle, avec une charte par laquelle la cité de Vauvert [Gard] institutionnalisait le droit de pâturage et de récolte dans les roselières. » Au XVIIe siècle, les hommes du marais étaient suspectés non seulement de véhiculer des fièvres contagieuses mais de se révéler mauvaises têtes, frondeurs et indisciplinés, ce qui leur fermait les portes de la marine royale ! Aujourd’hui, déplore Colette Gouvion, les sagneurs ne sont pas reconnus des pouvoirs locaux et nationaux. « Parallèlement la ressource fond, déplore-t-elle, les roselières s’étiolent en surface et en qualité, ce qui amène à s’interroger sur la résilience du marais. […] Son alimentation en eau douce demeure conflictuelle, sa gestion, entre secteur communal et parcelles privées, mal régulée, tandis que la multiplicité des instances concernées qui s’y affrontent ne contribue pas à la claire visibilité de ses multiples

En Camargue, entre grand et Petit Rhône, de la Petite Camargue (8 300 hectares) à la Camargue gardoise (27 000 ha), les roselières (9 200 ha environ) composent un extraordinaire réservoir pour la faune. De surcroît, elles jouent un rôle écologique indiscutable dans la rétention des sédiments et dans l’épuration des eaux. Dans son ouvrage « Les Hommes des roseaux », Colette Gouvion (1933-2015) se fait l’interprète des scientifiques et des Camarguais soucieux de préserver l’habitat d’exception du roseau commun (Phragmites australis [Cavalilles] Von Trinius ex Von Steudel, 1840), une plante dont le nom latin, calamus, a engendré le mot « chaume ». Journaliste et écrivain, elle rend un hommage appuyé aux sagneurs, ces hommes qui récoltent le roseau (appelé la sagne) en ce delta triangulaire, formé avec Arles au sommet et les Saintes-Maries-de-la-Mer à sa base. Grands joncs ou cannes à balais, les roseaux secs sont utilisés pour les couvertures de l’habitat humain, la construction de cabanes (ou tubanelles), les tonnelles et les claies des paysans (treillis pour le séchage des fruits et des plantes). Longtemps, la sagne a connu deux saisons de récolte, une saison d’été dite coupe verte et une coupe d’hiver. La récolte est effectuée au moyen d’une barque à faible tirant d’eau, appelée la partègue ou portègue, et une sorte de serpe, le sagnadou, aussi tranchant qu’un rasoir, avec lequel on sectionne le fuseau de la plante à sa base. « Un sagneur manuel ne récolte qu’une centaine de bottes par jour, détaille Colette Gouvion. Les sagnadous ne sont plus fabriqués. Ils seront bientôt objets de musée. Les machines, qui coupent de 3 000 à 5 000 bottes quotidiennement, ont pris la relève. » L’économie provençale bénéficie des 2,5 millions d’euros du chiffre d’affaires annuel de cette corporation artisane pour une production de huit cent mille à un million de bottes. « Le métier de sagneur n’est pas né d’aujourd’hui, observe l’auteure, tant s’en faut. Au temps des Romains, les roseaux étaient déjà coupés et utilisés. Cependant, selon une étude très documentée émanant du Parc naturel régional, il semblerait que cette activité ait commencé à prendre corps de manière plus ou moins organisée au XIIIe siècle, avec une charte par laquelle la cité de Vauvert [Gard] institutionnalisait le droit de pâturage et de récolte dans les roselières. » Au XVIIe siècle, les hommes du marais étaient suspectés non seulement de véhiculer des fièvres contagieuses mais de se révéler mauvaises têtes, frondeurs et indisciplinés, ce qui leur fermait les portes de la marine royale ! Aujourd’hui, déplore Colette Gouvion, les sagneurs ne sont pas reconnus des pouvoirs locaux et nationaux. « Parallèlement la ressource fond, déplore-t-elle, les roselières s’étiolent en surface et en qualité, ce qui amène à s’interroger sur la résilience du marais. […] Son alimentation en eau douce demeure conflictuelle, sa gestion, entre secteur communal et parcelles privées, mal régulée, tandis que la multiplicité des instances concernées qui s’y affrontent ne contribue pas à la claire visibilité de ses multiples  problèmes. » Ardente supplique et beau livre d’images (avec les photos inédites de José Nicolas), « Les Hommes des roseaux » révèle aussi une portée pédagogique qui laissera, au fond de l’esprit, des sédiments durables sur l’histoire, la géographie et l’écologie de la Camargue, à travers le développement de la riziculture, l’exploitation du sel, l’élevage du cheval camarguais, les recherches du centre scientifique de la Tour du Valat (créé en 1954), l’étonnante richesse de l’avifaune (403 espèces recensées), la course à la cocarde ou raset, la mémoire de Folco de Baroncelli qui inventa le concept de nation gardiane, entre autres centres d’intérêt.

problèmes. » Ardente supplique et beau livre d’images (avec les photos inédites de José Nicolas), « Les Hommes des roseaux » révèle aussi une portée pédagogique qui laissera, au fond de l’esprit, des sédiments durables sur l’histoire, la géographie et l’écologie de la Camargue, à travers le développement de la riziculture, l’exploitation du sel, l’élevage du cheval camarguais, les recherches du centre scientifique de la Tour du Valat (créé en 1954), l’étonnante richesse de l’avifaune (403 espèces recensées), la course à la cocarde ou raset, la mémoire de Folco de Baroncelli qui inventa le concept de nation gardiane, entre autres centres d’intérêt.

Colette Gouvion © Photo X. Droits réservés

- Les Hommes des roseaux, par Colette Gouvion, photographies de José Nicolas, éditions du Rouergue, 192 pages, 2012 ;

Dans la même collection « Natures humaines » aux éditions du Rouergue :

- Un dernier berger, par Colette Gouvion, photographies de Renaud Dengreville, 192 pages, 2009 ;

- Pêcheur d’estuaire, par Paul-André Coumes, 184 pages, 2011 ;

- Le Volcan aux abeilles, par Paul-André Coumes, 192 pages, 2012 ;

- La Montagne habitée, par Paul-André Coumes, 192 pages, 2013.

Portrait

La saga du cacao

Peinte sur d’antiques poteries, la récolte des fruits du cacaoyer par les Mayas valide l’hypothèse selon laquelle ces Indiens d’Amérique connaissaient déjà le cacao en l’an 1 800 avant Jésus-Christ. Il est quasiment admis aujourd’hui que le Theobroma cacao Linné (theobroma signifiant « nourriture des dieux »), de la famille botanique des sterculiacées (le genre theobroma réunit une vingtaine d’espèces), est un arbre natif des sous-bois de l’Amérique centrale et des régions tropicales de l’Amérique du Sud. Lorsqu’en 1502 Christophe Colomb débarque sur l’île de Guanaja, à proximité de la côte nord de l’actuel Honduras, le chef d’une tribu indienne lui donne des graines (des fèves de la cabosse) avec  lesquelles les marins confectionnent un breuvage que le navigateur génois juge écœurant. En 1519, l’empereur aztèque Moctezuma offre à Hernando Cortés une boisson fraîche faite de fèves broyées à la pâte desquelles ont été ajoutés des piments, de la cannelle, de la vanille, du rocou (colorant rouge extrait des graines du rocouyer) et de l’eau : le xocoalt - c’est son nom - ne flatte pas davantage le palais des conquistadors. Une légende instruit que le dieu Quetzalcóalt transmit lui-même les modalités de la culture et de la préparation de la boisson aux Toltèques (civilisation occupant le centre de l’actuel Mexique, du IXe au XIIIe siècle, avant la formation de l’empire aztèque). Pas vraiment séduits par le goût du xocoalt, les Espagnols ont cependant compris la valeur de ces graines qui servent de monnaie d’échange aux Mayas et aux Aztèques : une citrouille vaut 4 fèves, un lapin 10, un esclave 100, et de nombreuses peuplades soumises doivent acquitter un lourd tribut en fèves de cacao. Rien d’étonnant à ce que le cacaoyer ait été primitivement nommé Amygdala pecunaria…

lesquelles les marins confectionnent un breuvage que le navigateur génois juge écœurant. En 1519, l’empereur aztèque Moctezuma offre à Hernando Cortés une boisson fraîche faite de fèves broyées à la pâte desquelles ont été ajoutés des piments, de la cannelle, de la vanille, du rocou (colorant rouge extrait des graines du rocouyer) et de l’eau : le xocoalt - c’est son nom - ne flatte pas davantage le palais des conquistadors. Une légende instruit que le dieu Quetzalcóalt transmit lui-même les modalités de la culture et de la préparation de la boisson aux Toltèques (civilisation occupant le centre de l’actuel Mexique, du IXe au XIIIe siècle, avant la formation de l’empire aztèque). Pas vraiment séduits par le goût du xocoalt, les Espagnols ont cependant compris la valeur de ces graines qui servent de monnaie d’échange aux Mayas et aux Aztèques : une citrouille vaut 4 fèves, un lapin 10, un esclave 100, et de nombreuses peuplades soumises doivent acquitter un lourd tribut en fèves de cacao. Rien d’étonnant à ce que le cacaoyer ait été primitivement nommé Amygdala pecunaria…

Les Espagnols ont inventé le chocolat chaud

Au XVIe siècle, la boisson au chocolat est expérimentée à la cour de Charles Quint, servie chaude et débarrassée des piments de la recette aztèque au profit du sucre. Les décennies suivantes, elle gagne la faveur des aristocrates européens en dépit des réticences de l’Église face aux vertus présumées aphrodisiaques de l’onctueux breuvage. Les moines qui l’ont adopté estiment qu’il ne rompt pas le jeûne : le pape Pie V se range à leur avis. Dès lors, le chocolat se boit partout et sans modération. Il accommode nombre de mets : de la soupe aux légumes au foie de veau que l’on trempe dans du chocolat avant de le frire… À l’exemple des Mayas et des Aztèques, les Espagnols ont testé le chocolat solide qu’ils conditionnent sous forme de boudins et de pastilles en pâte de cacao durcie et peu sucrée. Infante d’Espagne, Anne d’Autriche épouse Louis XIII en 1615 et introduit le breuvage à la cour de France. Peu à peu, il conquiert les provinces françaises les plus reculées. La vogue culinaire est entretenue par le mariage, en 1640, de Louis XIV et de Marie-Thérèse, également princesse espagnole. C’est à ce moment-là que l’Autriche et l’Allemagne cèdent à la propagande cacaoyère de l’Italie et des Flandres (l’actuelle Belgique). En 1657, un Français ouvre la première fabrique de boisson chocolatée à Londres : un siècle plus tard, la ville en recense plus de 2 000 ! La Suisse rejoindra le mouvement en 1750, via l’Italie, peu avant l’Amérique du Nord (1755).

Un arbre natif de la forêt tropicale

S’il réclame de la chaleur (entre 25 et 30°C ; en dessous de 10°C, il meurt) et de l’humidité, avec ses dix à quinze mètres de hauteur et ses feuilles alternes en ovale pointu vert luisant qui atteignent 25 cm de longueur, le cacaoyer ne peut croître qu’en sous-étage de la forêt tropicale. En culture commerciale, il est maintenu à une taille réduite afin de faciliter la cueillette. L’espèce est délicate et requiert un sol bien drainé, riche en matières organiques, avec des pluies régulières, à l’abri du soleil et du vent. Ses plantations doivent être protégées des maladies et des parasites par des traitements appropriés. « Le cacaoyer produit chaque année plusieurs milliers de fleurs avec leurs cinq pétales et leurs camaïeux de couleurs blanc et beige, explique Michel Barel dans son ouvrage "Du cacao au chocolat - l’épopée d’une gourmandise". Une fleur sur 200 donnera un fruit. » Issus de ces petites fleurs, ses fruits sont de grosses drupes à enveloppe coriace sillonnée appelés « cabosses ». Ils ne poussent pas dans la ramure de l’arbre, ils sortent directement du tronc ou des grosses branches. Une fois mûrs, ils ne tombent pas d’eux-mêmes et ils sèchent sur l’arbre, sans libérer leurs graines.  Ils ont la forme d’un petit ballon de rugby, jaune, lisse et arrondi ou bien rouge, verruqueux et pointu. Longue d’une vingtaine de centimètres et lourde de 300 à 500 grammes, la cabosse du cacao contient 30 à 50 graines, en forme d’amande, attachées à un rachis central et entourées de pulpe. « Une fois extraites des cabosses, commente Michel Barel, les graines subissent, sur les lieux mêmes de production, toute une série de transformations, qui va conduire au cacao marchand. D’abord la fermentation, puis le séchage, et enfin le stockage. » Un cacaoyer produit 2 kilogrammes de cacao marchand chaque année ; 1 tonne de fèves sèches provient de 25 000 cabosses. Et 1 tablette de chocolat noir (100 grammes) nécessite 1 à 2 cabosses. Les premières opérations effectuées par les chocolatiers sont la torréfaction (à 120°C ou 150°C durant 20 à 40 minutes) et le décorticage des fèves. Quant à la fabrication, elle distingue six opérations : le pétrissage ou mélange qui garantit l’homogénéisation de la pâte de cacao et du sucre, le raffinage qui consiste à broyer à chaud (60°C à 80°C) toutes les particules de plus de 30 microns après un ajout de beurre de cacao, le couchage (qui élimine l’humidité, les acides et les gaz) au terme d’un brassage à chaud (80°C), le tempérage (visant à garantir une cristallisation stable), le dressage (dans des moules) et le tapotage (vibrations aptes à éliminer de la pâte les bulles éventuelles). Le chocolat est alors solidifié dans un tunnel réfrigérant : après démoulage, il peut être emballé. Le procédé de fabrication du chocolat va s’industrialiser entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Et la recherche de flaveurs plus délicates et d’arômes subtils connaît de géniaux inventeurs et précurseurs au XXe siècle : l’Allemand Henri Nestlé, l’Anglais Joseph Fry, les Français François-Louis Cailler (tablette de chocolat), Dubuisson (table de broyage horizontale chauffée au charbon), Louis-Camille Maillard (réactions de Maillard), Jean-Antoine-Brutus Menier (médicaments enrobés de chocolat et chocolat de ménage), le Hollandais Casparus Van Houten (poudre de cacao soluble), les Suisses Philippe Suchard (machine à meules), Charles-Amédée Kohler (chocolat aux noisettes), Daniel Peter (chocolat au lait), Rudolf Lindt (inventeur du couchage) et Theodor Tobler (Toblerone au nougat).

Ils ont la forme d’un petit ballon de rugby, jaune, lisse et arrondi ou bien rouge, verruqueux et pointu. Longue d’une vingtaine de centimètres et lourde de 300 à 500 grammes, la cabosse du cacao contient 30 à 50 graines, en forme d’amande, attachées à un rachis central et entourées de pulpe. « Une fois extraites des cabosses, commente Michel Barel, les graines subissent, sur les lieux mêmes de production, toute une série de transformations, qui va conduire au cacao marchand. D’abord la fermentation, puis le séchage, et enfin le stockage. » Un cacaoyer produit 2 kilogrammes de cacao marchand chaque année ; 1 tonne de fèves sèches provient de 25 000 cabosses. Et 1 tablette de chocolat noir (100 grammes) nécessite 1 à 2 cabosses. Les premières opérations effectuées par les chocolatiers sont la torréfaction (à 120°C ou 150°C durant 20 à 40 minutes) et le décorticage des fèves. Quant à la fabrication, elle distingue six opérations : le pétrissage ou mélange qui garantit l’homogénéisation de la pâte de cacao et du sucre, le raffinage qui consiste à broyer à chaud (60°C à 80°C) toutes les particules de plus de 30 microns après un ajout de beurre de cacao, le couchage (qui élimine l’humidité, les acides et les gaz) au terme d’un brassage à chaud (80°C), le tempérage (visant à garantir une cristallisation stable), le dressage (dans des moules) et le tapotage (vibrations aptes à éliminer de la pâte les bulles éventuelles). Le chocolat est alors solidifié dans un tunnel réfrigérant : après démoulage, il peut être emballé. Le procédé de fabrication du chocolat va s’industrialiser entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Et la recherche de flaveurs plus délicates et d’arômes subtils connaît de géniaux inventeurs et précurseurs au XXe siècle : l’Allemand Henri Nestlé, l’Anglais Joseph Fry, les Français François-Louis Cailler (tablette de chocolat), Dubuisson (table de broyage horizontale chauffée au charbon), Louis-Camille Maillard (réactions de Maillard), Jean-Antoine-Brutus Menier (médicaments enrobés de chocolat et chocolat de ménage), le Hollandais Casparus Van Houten (poudre de cacao soluble), les Suisses Philippe Suchard (machine à meules), Charles-Amédée Kohler (chocolat aux noisettes), Daniel Peter (chocolat au lait), Rudolf Lindt (inventeur du couchage) et Theodor Tobler (Toblerone au nougat).

La Côte d’Ivoire au premier rang des cinquante pays producteurs

L’homme a acclimaté le cacaoyer dans les Antilles, sur le continent africain, en Asie du Sud-Est ainsi qu’en Océanie, autrement dit entre les deux tropiques, dans les régions chaudes et moites de l’équateur. Parmi la cinquantaine de pays producteurs, quatre-vingt-quinze pour cent des exploitations sont des entreprises familiales de paysans pauvres  qui cultivent moins de dix hectares. Selon l’ingénieur biochimiste Michel Barel, directeur du programme « Cacao » au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), « les données de l’Organisation internationale du cacao (ICCO) confirment que 90 % de la production mondiale (4,2 millions de tonnes, représentant près de 5,54 milliards d’euros) provient seulement de sept pays. À lui seul, le continent africain fournit près de 74 % du cacao produit dans le monde. La Côte d’Ivoire, très largement au premier rang (1,7 million de tonnes, soit 42 % de la production mondiale), le Ghana (800 000 tonnes, 20 %), le Nigeria (230 000 tonnes, 6 %) et le Cameroun (200 000 tonnes, 5 %) sont les États les plus importants de l’Afrique cacaoyère. L’Amérique latine, le continent d’origine du cacao, vient ensuite, mais avec seulement 17 % de la production mondiale. » « En Côte d’Ivoire, avec déjà 4° de latitude nord, observe-t-il en outre, il y a deux périodes de récolte : la "grande récolte" d’octobre à février et la "petite récolte" de mars à juin. Dans l’hémisphère sud, c’est exactement l’inverse. »

qui cultivent moins de dix hectares. Selon l’ingénieur biochimiste Michel Barel, directeur du programme « Cacao » au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), « les données de l’Organisation internationale du cacao (ICCO) confirment que 90 % de la production mondiale (4,2 millions de tonnes, représentant près de 5,54 milliards d’euros) provient seulement de sept pays. À lui seul, le continent africain fournit près de 74 % du cacao produit dans le monde. La Côte d’Ivoire, très largement au premier rang (1,7 million de tonnes, soit 42 % de la production mondiale), le Ghana (800 000 tonnes, 20 %), le Nigeria (230 000 tonnes, 6 %) et le Cameroun (200 000 tonnes, 5 %) sont les États les plus importants de l’Afrique cacaoyère. L’Amérique latine, le continent d’origine du cacao, vient ensuite, mais avec seulement 17 % de la production mondiale. » « En Côte d’Ivoire, avec déjà 4° de latitude nord, observe-t-il en outre, il y a deux périodes de récolte : la "grande récolte" d’octobre à février et la "petite récolte" de mars à juin. Dans l’hémisphère sud, c’est exactement l’inverse. »

Une directive de l’Union européenne malvenue ?

Il existe trois variétés de cacaoyers : le criollo, qui donne la meilleure qualité de chocolat et qui représente 10 % de la production mondiale, le forastero, qui assure 80 % de la production mondiale, et le trinitario, hybride des deux précédents « inventé » après la destruction des cacaoyères de l’île de Trinidad par un cyclone tropical en 1727. Aujourd’hui, des cacaos d’origine régionale sont très prisés des chocolatiers et des pâtissiers. Bolivie, Caraïbes, Colombie, Équateur, Indonésie, Madagascar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Venezuela : avec des fèves de haute qualité, on y élabore des chocolats de domaine, parfois millésimés, comme pour les vins de Bordeaux ou de Bourgogne. Certains accusent l’Union européenne d’avoir pris le risque de dénaturer la tradition du chocolat fin en édictant une directive (n° 2000/36/CE) autorisant l’adjonction de six matières grasses végétales (beurres d’illipé et de karité, huiles de palme, de sal, de kokum et de noyaux de mangue), MGV non issues du cacao dans la fabrication du chocolat. « On est en droit de se poser des questions sur l’innocuité de ces ajouts pour la santé, reconnaît Michel Barel. Le beurre de cacao, plein de vertus - il participe en particulier à l’élimination du cholestérol – gardera-t-il la même action, altéré par des MGV ?  Attendons les études des médecins nutritionnistes, en espérant que, pour le cacao, l’homme n’aura pas joué à l’apprenti sorcier. » En France, les chocolatiers et confiseurs offrent du chocolat noir dénué de toute matière grasse végétale, estampillé « pur beurre de cacao ».

Attendons les études des médecins nutritionnistes, en espérant que, pour le cacao, l’homme n’aura pas joué à l’apprenti sorcier. » En France, les chocolatiers et confiseurs offrent du chocolat noir dénué de toute matière grasse végétale, estampillé « pur beurre de cacao ».

Grillées et décortiquées, les fèves contiennent 50 à 55 % de matières grasses (le beurre de cacao), 11 à 13 % de protéines, 9 % de cellulose, 6 à 9 % d’amidon, 6 % de tanins (des polyphénols), 2 à 4 % de cendres, 1,5 % de pentosanes, 1 à 2,5 % d’acides organiques, 0,8 à 1,4 % de théobromine, 0,1 à 0,3 % de caféine, 2 à 3 % de fibres diverses, 1 % de glucose et autres sucres, 2 à 3 % d’eau. Les teneurs du chocolat noir amer en minéraux et oligo-éléments sont, pour 100 gr : 400 mg de potassium, 180 à 250 mg de phosphore, 100 à 140 mg de magnésium, 40 à 60 mg de calcium, 11 mg de sodium, 2 à 6 mg de fer, 0,7 à 1 mg de cuivre, 0,05 mg de fluor. On relève 1,5 % de théobromine et 0,2 % de caféine. Les vitamines présentes : A, B1, B2, B3, E et D.

« Les sucres et les acides aminés sont les fameux précurseurs de l’arôme formés à la fermentation, grâce à l’action de l’acide acétique, souligne Michel Barel. Pendant la torréfaction, ce sont eux qui vont entrer en réaction pour conduire aux composés de l’arôme chocolat. Les sucres se déshydratent et caramélisent. Ils se combinent aux acides aminés et donnent les quelque 500 composés volatils de l’arôme du chocolat. »

Michel Barel © Photo X. Droits réservés

Récolte de cabosses © Photos X. Droits réservés

- Du cacao au chocolat - L’épopée d’une gourmandise, par Michel Barel, éditions Quæ, 152 pages, 2016 ;

- Botanica, encyclopédie de botanique et d’horticulture, éditions Place des Victoires, 1 020 pages, 2003.

Varia : la terre n’en peut plus !

« Caché, mal connu, résumé par une vision réductionniste de la science à un modeste support de culture au même titre que la fibre de coco utilisée dans les serres à tomates, le sol est un mystère. Pourtant, Darwin avait magnifiquement décrit dans son dernier ouvrage l’importance primordiale des lombrics pour l’humanité. Dès le XIXe siècle, Vassili Dokouchaev avait posé les fondements de la pédologie dans les plaines d’Ukraine : "Le sol, écrit-il, est la couverture de la roche superficielle formée par l’action conjointe de tous les facteurs climatiques, insolation, chaleur, humidité, électricité atmosphérique, avec le concours obligatoire des plantes et des organismes animés, micro et macroscopiques." Plus près de nous, Marcel Bouché, un de nos plus grands agronomes, a eu beau passer sa vie penché sur les lombrics pour démontrer leur formidable rôle d’ingénieur, rien n’y a fait : le sol n’intéresse pas. […]

« C’est la biodiversité d’un sol qui crée sa fertilité en transformant la matière des organismes morts en éléments minéraux indispensables à la vie des plantes.  La biodiversité du sol lui permet de conserver l’eau, capter le carbone, maintenir sa structure et éviter l’érosion. La biodiversité, cachée, qui compte en premier lieu et en nombre les bactéries, les champignons, puis les vers de terre, collemboles, acariens, araignées et autres invertébrés, sans oublier la taupe qui illustre pour le plus aveugle des jardiniers qu’un sol est toujours vivant, est le support essentiel de celle que l’on voit onduler en surface. […]

La biodiversité du sol lui permet de conserver l’eau, capter le carbone, maintenir sa structure et éviter l’érosion. La biodiversité, cachée, qui compte en premier lieu et en nombre les bactéries, les champignons, puis les vers de terre, collemboles, acariens, araignées et autres invertébrés, sans oublier la taupe qui illustre pour le plus aveugle des jardiniers qu’un sol est toujours vivant, est le support essentiel de celle que l’on voit onduler en surface. […]

« Les symptômes de la maladie commencent à poindre. Quelles sont les causes ? Encore plus que les pesticides, le labourage trop profond, trop souvent systématisé, a bouleversé le fonctionnement de l’écosystème du sol, qui ne sait plus fabriquer tout seul sa fertilité ni retenir l’eau ou le carbone, ne se retenir lui-même. Se substituant aux éléments minéraux fabriqués par les voies de la nature, par la biodiversité des êtres décomposeurs et "minéralisateurs", les engrais minéraux mettent les plantes sous perfusion. Ce gavage leur profite, bien entendu, mais c’est au détriment de leurs partenaires préhistoriques du sol, les champignons, sans qui la plupart des plantes ont du mal à vivre. […]

« Une révolution silencieuse est en cours, en vérité. Une minorité d’agriculteurs est en train d’inventer une agriculture de compromis, tâtonnante, grâce à laquelle les sols, demain, et donc les paysages qu’ils nourrissent, seront en meilleur état qu’aujourd’hui. Les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), qui réunissent, après une concertation générale, les trames vertes (et bleues) dans une cartographie dont doivent ensuite tenir compte les documents d’urbanisme, ont partout démontré que l’important n’est pas de maintenir des continuités constantes, des bocages sans interruption, mais, au contraire, une diversité de biotopes, de formes de milieux, d’architectures tridimensionnelles des haies, des bosquets, des bords de rivière, etc. Bref, que seule la biodiversité apparente peut garantir la biodiversité cachée. L’un des objectifs des SRCE, est-ce un hasard, est la préservation des sols. »

Extraits de « La terre s’épuise », un reportage de Frédéric Denhez, journaliste et écrivain, issu de la revue « Billebaude », n° 6 - 2015, éditions Glénat et Maison de la chasse et de la nature, 96 pages.

Carnet : alternance

Comme c’est curieux ! Chez la vendeuse de la boutique de prêt-à-porter, une douceur sensuelle et mutine alterne avec une soudaine indifférence, comme le soleil fait suite aux nuages d’averse.

À tous les pièges

Il est plus craintif qu’un chat sauvage, et pourtant il se laisse prendre à tous les pièges.

A voté !

Sortie de l’isoloir, elle rejoint la file des votants à petits pas et la tête basse ; elle dépose précautionneusement son bulletin dans l’urne, paraphe le registre, avant de prendre congé avec des mines de pénitente se retirant d’un confessionnal.

Le jeu de la vie

Dans « La Fête alexandrine » (éd. Albin Michel, 1990), Monique A. Berry prétend que « la vie est une pièce dont personne ne connaît le texte, et qui ne se joue qu’une fois. Saura-t-on jamais si l’on a bien joué ? ».

Le vin des morts

Dans l’ancien cimetière de Saint-Michel de Bordeaux, les ouvriers découvrirent dans plusieurs sarcophages en pierre des bouteilles de vin cachetées à côté du squelette. Certaines sépultures contenaient des bouteilles de vin rouge, d’autres des bouteilles de vin blanc. La pratique de déposer des flacons de bon vin dans le cercueil « pour le voyage » est bien établie au XIXe et au début du XXe siècle « pour passer gaiement la barque à Charon ».

(Mardi 25 juillet 2017)

Lecture critique

Mission spéciale à Pyongyang

Les multiples interrogations que pose la Corée du Nord à l’ensemble de la planète parmi lesquelles les récents essais de lancement en mer du Japon de missiles intercontinentaux aiguisent forcément l’intérêt des lecteurs de « DPRK » (Democratic’s People Republic of Korea, littéralement République populaire démocratique de Corée), qui intitule le (premier) roman d’espionnage d’Alain Gardinier (Bayonne, 1957). La connaissance d’une des dictatures les plus fermées du monde ne s’en trouve pas pour autant comblée par ce journaliste qui est aussi un réalisateur. Quand bien même nous apprenons que c’est un savant coréen, Ri Sung-gi (1905-1996) qui a mis au point en octobre 1939, deux ans après la création du nylon, une seconde fibre textile industrielle baptisée le vinalon et créé à base de calcaire et d’anthracite, que les nouilles de sarrasin apprêtées dans un bouillon froid au vinaigre et la soupe de soja épicée constituent les plats nationaux et que Kim Jong-il, le père de l’actuel président, proclamé « génie du cinéma », adorait le septième art au point de faire construire ses propres studios et d’ouvrir des salles de cinéma un peu partout dans son pays.

Les multiples interrogations que pose la Corée du Nord à l’ensemble de la planète parmi lesquelles les récents essais de lancement en mer du Japon de missiles intercontinentaux aiguisent forcément l’intérêt des lecteurs de « DPRK » (Democratic’s People Republic of Korea, littéralement République populaire démocratique de Corée), qui intitule le (premier) roman d’espionnage d’Alain Gardinier (Bayonne, 1957). La connaissance d’une des dictatures les plus fermées du monde ne s’en trouve pas pour autant comblée par ce journaliste qui est aussi un réalisateur. Quand bien même nous apprenons que c’est un savant coréen, Ri Sung-gi (1905-1996) qui a mis au point en octobre 1939, deux ans après la création du nylon, une seconde fibre textile industrielle baptisée le vinalon et créé à base de calcaire et d’anthracite, que les nouilles de sarrasin apprêtées dans un bouillon froid au vinaigre et la soupe de soja épicée constituent les plats nationaux et que Kim Jong-il, le père de l’actuel président, proclamé « génie du cinéma », adorait le septième art au point de faire construire ses propres studios et d’ouvrir des salles de cinéma un peu partout dans son pays.

Agent français de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) et nageur de combat, Stéphane Jeong, fils de Nord-Coréens, prend l’identité factice d’Arthur Monnet pour visiter le pays de naissance de la grand-mère maternelle de ce fleuriste retraité de la banlieue parisienne. Arrivé à Pyongyang, il deviendra Kim Yoon, natif d’Anju (province de Pyongan-Namdo), rentrant chez lui pour un entretien à l’université de l’Éducation de Pyongyang qui décidera de la poursuite de sa carrière professorale. Il est porteur d’une mission particulière, libérer Robert Germain, du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), invité « à titre privé » par Pyongyang trois ans auparavant et retenu contre son gré depuis à la centrale nucléaire de Yongbyon. Marginalisé sinon moqué par ses collègues, l’ingénieur français s’est spécialisé dans le développement des RNR, les réacteurs à neutrons rapides, qui peuvent fabriquer autant ou plus de matière fissile qu’ils n’en consomment. Il est également passé maître, en vingt-six ans de travail au CEA, dans le fonctionnement du réacteur Magnox (5 mégawatts), l’un de ceux précisément utilisés à Yongbyon. Haut lieu de l'enrichissement d'uranium, la centrale nucléaire reste la base des filières de réacteurs électrogènes permettant le développement des armes atomiques. Dès septembre 2008, les observateurs anglo-saxons et français ont été informés que la Corée du Nord avait réactivé le site de Yongbyon, prenant comme prétexte le refus des États-Unis de la retirer de sa liste des états soutenant le terrorisme.

Les péripéties de la mission raviront les amateurs du genre sachant que l’agent spécial Stéphane Jeong reçoit l’aide déterminante du NIS, les services secrets sud-coréens, et de Lukas Achard, attaché à l’ambassade de Suisse dans la capitale nord-coréenne, face aux services de sécurité réputés de Kim Jong-un (Pyongyang, 1983) qui a succédé à son grand leader de père en 2011. Le dénouement est inattendu comme il sied aux scénarios du genre.

- DPRK, par Alain Gardinier, éditions Gallimard/Folio policier n° 805, 272 pages, 2016.

Portrait

Les portraits de Libé

Choisis parmi 4 000 portraits publiés depuis septembre 1994, les 102 portraits exécutés de 2010 à 2014 pour la dernière de couverture de Libération disent assez « le mélange des genres et des histoires, inconnus ou vedettes, créateurs ou suiveurs » que pratique avec bonheur le quotidien de gauche qui parut pour la première fois le 18 avril 1973 sous la protection de l’écrivain et philosophe Jean-Paul Sartre. « Le rôle du photographe est primordial, estime dans la préface de l’ouvrage Johan Hufnagel, directeur des éditions et numéro 2 du journal dirigé par Laurent Joffrin.  Les photographes, on les reconnaît souvent au premier regard : les jeux d’ombre de Martin Colombet, les jeux de marionnettes de Fred Kihn, les regards capturés de Jérôme Bonnet… ». Au-delà de l’image, les plus littéraires des lecteurs retiendront les mots du rédacteur, double du photographe dans l’exercice. Sachant que pour le journaliste écrivant, réussir un portrait, c’est mettre en relief les traits caractéristiques du personnage, son physique, son comportement, son langage, ses manies et son lieu de vie, ses projets et ses ambitions ; réussir un portrait, c’est restituer, mieux qu’une sèche biographie, un « croquis » vivant, dynamique et coloré. Ainsi parmi les 102 portraits joliment mis en page par les éditions de la Table ronde, j’ai glané quelques perles édifiantes. À propos du chanteur Benjamin Biolay : « Dépressif chronique, Biolay gobe, depuis l’âge de 20 ans, de l’anxiolytique comme d’autres des Dragibus. Encore sidéré par l’effet miraculeux que ces gélules peuvent avoir sur lui. Son premier album a été biberonné au Lexomil : "J’étais sur un nuage." » (texte Grégoire Biseau, photo Patrick Swirc) ; à propos de l’ex-trader (opérateur de marché) Jérôme Kerviel : « À ce stade christique (33 ans), J.K. croit en un dieu, oui, "mais lequel", "Je ne vous dirai pas". Catholique de formation, ça ne l’empêche pas de lire le Coran. Ce qui lui a valu l’adjectif "terroriste" après la découverte d’un exemplaire dans son appartement de Neuilly : "Une des choses qui m’ont le plus blessé dans cette affaire." » (texte Sabrina Champenois, photo Olivier Roller) ; à propos de Frigide Barjot (ancienne leader de la Manif pour tous) : « Le titre de cet article ("La Fofolle de Dieu") lui revient, manière rouée de se monter la tête en la mettant au bout d’une pique. Et elle nous sert tout cuit un scénario psy pour expliquer son besoin de réassurance et sa consommation d’opiacés religieux. » (texte Luc Le Vaillant, photo Jérôme Bonnet) ; à propos de Rachida Dati (maire du 7e arrondissement de Paris) : « Cite "Freaks" comme une ode aux gens différents, en l’attribuant à Fritz Lang plutôt qu’à Tod Browning. Toutefois c’est le théâtre qui l’a surtout séduite lorsqu’elle est arrivée à Paris. Elle a beaucoup fréquenté la Comédie-Française, puis les milieux politiques, où les pièces sont moins bonnes mais les acteurs pas tous exécrables. » (texte Édouard Launet, photo Jérôme Bonnet) ; à propos de l’actrice et mannequin Marine Vacth : « Parfois, dans la voiture, elle laisse flotter les rubans de son indolence à mesure que la nuit enserre l’habitacle. Son copain photographe conduit. Derrière, trône le chat. Il se nomme Alphonse, comme Jean-Pierre Léaud dans le film de Truffaut, "La Nuit américaine." » ; à propos d’Anna-Maria et Paul Sollacaro : « Anna-Maria a une voix de Gavroche qui lui tient lieu de coffre. Paul a la voix grave de son père, et comme lui de brusques emportements. Antoine Sollacaro avait un jour traité de "junte birmane" la cour qui jugeait Yvan Colonna. […] Le vieux voyou qu’ils défendaient a été acquitté du meurtre. Avant le délibéré, il leur a fait passer un bout de papier griffonné : "Je ne sais pas si j’ai été un bon client mais vous, vous avez été des amours d’avocats." » (texte Olivier Bertrand, photo Bruno Charoy) ; à propos de la nageuse Laure Manaudou : « Laure Manaudou n’est pas une poupée russe. Dévisser les babouchkas de bois de sa personnalité ne sert à rien. On ne parviendra pas à une vérité d’origine. La guerrière ne préexiste pas à la nounou, elles coexistent. » (texte Luc Le Vaillant, photo Olivier Monge) ; à propos du peintre et sculpteur Martial Raysse : « Ses yeux s’arrêtent sur les vôtres, puis sur votre bouche, puis sur vos yeux de nouveau. L’inventeur de l’"hygiène de la vision" vous scanne et se plaint de la lumière, laide. Il attaque par une citation de Nicolas Poussin, mais très vite : "Savez-vous pourquoi on a inventé la haute définition ? Parce que nous y voyons de moins en moins bien" » (texte Clémentine Mercier, photo Audoin Desforges).

Les photographes, on les reconnaît souvent au premier regard : les jeux d’ombre de Martin Colombet, les jeux de marionnettes de Fred Kihn, les regards capturés de Jérôme Bonnet… ». Au-delà de l’image, les plus littéraires des lecteurs retiendront les mots du rédacteur, double du photographe dans l’exercice. Sachant que pour le journaliste écrivant, réussir un portrait, c’est mettre en relief les traits caractéristiques du personnage, son physique, son comportement, son langage, ses manies et son lieu de vie, ses projets et ses ambitions ; réussir un portrait, c’est restituer, mieux qu’une sèche biographie, un « croquis » vivant, dynamique et coloré. Ainsi parmi les 102 portraits joliment mis en page par les éditions de la Table ronde, j’ai glané quelques perles édifiantes. À propos du chanteur Benjamin Biolay : « Dépressif chronique, Biolay gobe, depuis l’âge de 20 ans, de l’anxiolytique comme d’autres des Dragibus. Encore sidéré par l’effet miraculeux que ces gélules peuvent avoir sur lui. Son premier album a été biberonné au Lexomil : "J’étais sur un nuage." » (texte Grégoire Biseau, photo Patrick Swirc) ; à propos de l’ex-trader (opérateur de marché) Jérôme Kerviel : « À ce stade christique (33 ans), J.K. croit en un dieu, oui, "mais lequel", "Je ne vous dirai pas". Catholique de formation, ça ne l’empêche pas de lire le Coran. Ce qui lui a valu l’adjectif "terroriste" après la découverte d’un exemplaire dans son appartement de Neuilly : "Une des choses qui m’ont le plus blessé dans cette affaire." » (texte Sabrina Champenois, photo Olivier Roller) ; à propos de Frigide Barjot (ancienne leader de la Manif pour tous) : « Le titre de cet article ("La Fofolle de Dieu") lui revient, manière rouée de se monter la tête en la mettant au bout d’une pique. Et elle nous sert tout cuit un scénario psy pour expliquer son besoin de réassurance et sa consommation d’opiacés religieux. » (texte Luc Le Vaillant, photo Jérôme Bonnet) ; à propos de Rachida Dati (maire du 7e arrondissement de Paris) : « Cite "Freaks" comme une ode aux gens différents, en l’attribuant à Fritz Lang plutôt qu’à Tod Browning. Toutefois c’est le théâtre qui l’a surtout séduite lorsqu’elle est arrivée à Paris. Elle a beaucoup fréquenté la Comédie-Française, puis les milieux politiques, où les pièces sont moins bonnes mais les acteurs pas tous exécrables. » (texte Édouard Launet, photo Jérôme Bonnet) ; à propos de l’actrice et mannequin Marine Vacth : « Parfois, dans la voiture, elle laisse flotter les rubans de son indolence à mesure que la nuit enserre l’habitacle. Son copain photographe conduit. Derrière, trône le chat. Il se nomme Alphonse, comme Jean-Pierre Léaud dans le film de Truffaut, "La Nuit américaine." » ; à propos d’Anna-Maria et Paul Sollacaro : « Anna-Maria a une voix de Gavroche qui lui tient lieu de coffre. Paul a la voix grave de son père, et comme lui de brusques emportements. Antoine Sollacaro avait un jour traité de "junte birmane" la cour qui jugeait Yvan Colonna. […] Le vieux voyou qu’ils défendaient a été acquitté du meurtre. Avant le délibéré, il leur a fait passer un bout de papier griffonné : "Je ne sais pas si j’ai été un bon client mais vous, vous avez été des amours d’avocats." » (texte Olivier Bertrand, photo Bruno Charoy) ; à propos de la nageuse Laure Manaudou : « Laure Manaudou n’est pas une poupée russe. Dévisser les babouchkas de bois de sa personnalité ne sert à rien. On ne parviendra pas à une vérité d’origine. La guerrière ne préexiste pas à la nounou, elles coexistent. » (texte Luc Le Vaillant, photo Olivier Monge) ; à propos du peintre et sculpteur Martial Raysse : « Ses yeux s’arrêtent sur les vôtres, puis sur votre bouche, puis sur vos yeux de nouveau. L’inventeur de l’"hygiène de la vision" vous scanne et se plaint de la lumière, laide. Il attaque par une citation de Nicolas Poussin, mais très vite : "Savez-vous pourquoi on a inventé la haute définition ? Parce que nous y voyons de moins en moins bien" » (texte Clémentine Mercier, photo Audoin Desforges).

Belles images et belles lettres, « Libération - Portraits 2010 - 2014 » révèle des portraitistes de talent, objectif et plume mêlés, qui savent parfois saisir mieux que l’esprit l’âme de leurs « modèles ».

- Libération - Portraits 2010 - 2014, collectif, éditions de la Table ronde, 232 pages, 2015

Varia : les plus anciennes nouilles du monde ont 4 000 ans

« Le premier héritage culinaire chinois est bien sûr la nouille, le grand classique des cuisines asiatique, italienne et étudiante. Les Chinois ont presque autant de mots pour les nouilles que les Esquimaux pour la neige. On nomme différemment les nouilles faites de farine de blé (mian), d’amidon, de fèves (fen) ou de farine de riz (xian) ; et puis les nouilles peuvent être étirées (la), taillées (qie), pressées mécaniquement (jiya), pelées (xiao) ou pétries (rou). Un bol de nouilles froides épicées ne coûte que quelques yuans si vous l’achetez auprès d’un cuisinier à roulettes dans les rues de Beijing, mais vous le payerez quelques centaines de yuans dans l’un des meilleurs restaurants de la ville.

« Le premier héritage culinaire chinois est bien sûr la nouille, le grand classique des cuisines asiatique, italienne et étudiante. Les Chinois ont presque autant de mots pour les nouilles que les Esquimaux pour la neige. On nomme différemment les nouilles faites de farine de blé (mian), d’amidon, de fèves (fen) ou de farine de riz (xian) ; et puis les nouilles peuvent être étirées (la), taillées (qie), pressées mécaniquement (jiya), pelées (xiao) ou pétries (rou). Un bol de nouilles froides épicées ne coûte que quelques yuans si vous l’achetez auprès d’un cuisinier à roulettes dans les rues de Beijing, mais vous le payerez quelques centaines de yuans dans l’un des meilleurs restaurants de la ville.

« Nombreux sont ceux qui mettent en doute l’affirmation selon laquelle toutes les nouilles conduisent en Chine. Évidemment, une tradition culinaire aussi complexe ne peut pas avoir été mitonnée (pardon pour le jeu de mots) en un lieu unique. Un mythe répandu voudrait que ce fût Marco Polo qui aurait introduit les nouilles et autres pâtes en Italie. Dans ses fameux récits de voyage il racontait que les Chinois "ne vivent principalement que de riz, de sorgho et de millet…, [le blé] n’étant consommé que sous la forme de vermicelles ou de pâtes". Cependant la thèse selon laquelle Marco Polo aurait rapporté les pâtes avec lui est disputée par les historiens. Les gourmets italiens insistent avec indignation que les pâtes ont été inventées séparément dans leur pays. Si vous voulez voir un Italien bouillir (encore un jeu de mots), suggérez simplement en sa présence que le plat national italien est une copie des nouilles chinoises.

« Que les nouilles européennes soient ou non venues de Chine, on n’a en revanche aucun doute sur le lieu de leur première invention. En 2002, des archéologues ont exhumé près de Lajia (province de Qinghai) les nouilles les plus anciennes du monde : un faisceau de millet et de sorgho conservés près d’un bol en terre cuite. D’après la datation, ces nouilles étirées à la main, sont vieilles d’environ 4 000 ans. D’autre part, la première mention écrite parlant de nouilles date de la période des Hans de l’Est (25-220), et elles sont devenues une nourriture courante dès le IIe siècle de notre ère. »

Extrait de « La cuisine chinoise s’exporte », un article d’Andrew Ancheta, tiré de la revue « La Chine au présent », 80 pages, d’avril 2015.

Carnet : informatisation

Lorsqu’on a informatisé les quotidiens d’information générale, on n’a pas réglé les problèmes de la presse, loin s’en faut, sinon qu’on a transformé des professionnels de l’information, les journalistes, en techniciens de la communication. Lorsqu’on a informatisé les bibliothèques, on n’a rien réglé du tout, sinon qu’on a transformé des gens de culture, les bibliothécaires, en techniciens de l’information.

De la disparition du temps

« Tous les morts ont le même âge, enseigne Jean Sulivan (pseudonyme de Joseph Lemarchand, 1913-1980). C’est une évidence, puisque la mort est la disparition du temps. »

(Mardi 15 août 2017)

Dans le jardin public

Elle lit et elle écrit, puis s’observe dans le miroir poli de la verrière, juchée sur ses poèmes touchants et maladroits comme une fillette sur des talons hauts.

Étrange lucarne !

Au hasard des chaînes d’information, l’étrange lucarne diagnostique une maladie de notre société : parler sans savoir. Dans nombre de débats, je remarque que pour tout un chacun il faut absolument, à tout propos, parler, alors qu’il est bien moins déterminant de savoir. Tout le monde dit n’importe quoi, aussi bien dans l’éloge outrancier que dans les propos venimeux.

(Jeudi 24 août 2017)

Lecture critique

Yves Viollier et l’exil vendéen

Yves Viollier et l’exil vendéen

Nous connaissons cette définition du roman : un homme, une femme, des enfants… Tout est dans la manière, et celle d’Yves Viollier (1946, Château-Fromage, commune de La Roche-sur-Yon) est experte. Cet ancien séminariste qui jouait de l’harmonium dans sa paroisse et composa des chansons pour le barde breton Allanic sait bien que rien n’est plus compliqué que la simplicité. Pour celui qui enseigna jadis le français et le latin, rien ne se travaille davantage que la spontanéité, rien ne s’acquiert plus difficilement que le naturel. Et il faut une sacrée maîtrise du métier de romancier pour parvenir à cette limpidité d’une histoire multiple qui raconte sur plusieurs générations les Gendreau, des métayers vendéens dont les descendants durent quitter, à la Saint-Michel 1919, la Grande Roulière de Saint-Pierre-des-Moutiers pour les terres moins ingrates du village charentais de Martignac. « Les Pêches de vigne » s’impose tout à la fois comme la chronique d’un déracinement, une méditation scrupuleuse sur le brouillage des temps et un manifeste imparable sur la condition paysanne. Savez-vous que le nom de pêche de vigne vient de ce que les viticulteurs avaient l’habitude de planter au milieu des vignes des pêchers - arbre fruitier très sensible aux maladies - ce qui leur permettait de détecter au plus tôt les attaques de l’oïdium et de le combattre au plus vite. « Le sujet de l’émigration vendéenne a hanté ma petite enfance, reconnaît l’auteur. J’ai vu partir les dernières vagues de la "diaspora" vendéenne. J’ai été témoin des larmes de ceux qui voyaient partir ces migrants. » La vie de tous les jours dans l’exil charentais, les travaux des champs, la mise au point d’un compost organique au printemps 1943, le temps des vendanges, la fabrication du cognac au Château Rémond à Jarnac, les problèmes de la  vie sociale, le mariage des enfants, la mort de Prudence en 1966 à l’âge de quatre-vingt-quinze ans sont balisés par l’éphéméride de la planète : le fléau de la grippe espagnole, l’invention de la télévision, l’assassinat du président Paul Doumer le 6 mai 1932, la déclaration de la guerre par la France à l’Allemagne le 3 septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale vue depuis l’état-major de la 62e division d’infanterie commandée par le général Sarrebourse de La Guillonière. Si l’écrivain yonnais ne cesse d’explorer les petites histoires de la Vendée et des Vendéens, il ne lasse à aucun moment son lecteur. Il émeut, étonne, captive toujours autant, par la quête de l’esprit d’enfance ou le salut par l’épreuve, que camoufle un récit bien actuel, presque universel, en forme de conte. « Tu comprends, déclare à la fin du roman Angeline à sa petite-fille Marie-Pierre, lorsque les Vendéens partaient de Vendée, ils étaient les derniers des derniers. On est arrivés ici, on était les émigrés. On nous appelait les Juifs. Et avant guerre, c’était quelque chose de se faire traiter de Juif. Je ne me suis pas occupée de tout ça. Je suis venue. » Tendre et touchant, c’est l’art d’Yves Viollier, celui qu’il aspire, à l’exemple de ses personnages, à ne pas perdre, ce don que relevait le philosophe danois Søren Kierkegaard : être « sérieux comme un enfant qui joue ».

vie sociale, le mariage des enfants, la mort de Prudence en 1966 à l’âge de quatre-vingt-quinze ans sont balisés par l’éphéméride de la planète : le fléau de la grippe espagnole, l’invention de la télévision, l’assassinat du président Paul Doumer le 6 mai 1932, la déclaration de la guerre par la France à l’Allemagne le 3 septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale vue depuis l’état-major de la 62e division d’infanterie commandée par le général Sarrebourse de La Guillonière. Si l’écrivain yonnais ne cesse d’explorer les petites histoires de la Vendée et des Vendéens, il ne lasse à aucun moment son lecteur. Il émeut, étonne, captive toujours autant, par la quête de l’esprit d’enfance ou le salut par l’épreuve, que camoufle un récit bien actuel, presque universel, en forme de conte. « Tu comprends, déclare à la fin du roman Angeline à sa petite-fille Marie-Pierre, lorsque les Vendéens partaient de Vendée, ils étaient les derniers des derniers. On est arrivés ici, on était les émigrés. On nous appelait les Juifs. Et avant guerre, c’était quelque chose de se faire traiter de Juif. Je ne me suis pas occupée de tout ça. Je suis venue. » Tendre et touchant, c’est l’art d’Yves Viollier, celui qu’il aspire, à l’exemple de ses personnages, à ne pas perdre, ce don que relevait le philosophe danois Søren Kierkegaard : être « sérieux comme un enfant qui joue ».

Yves Viollier © Photo Emmanuel Robert-Espalieu

- Les Pêches de vigne, par Yves Viollier, Presses de la Cité, collection Trésors de France, 332 pages, 2016

Du même auteur :

- Le Marié de la Saint-Jean, Presses de la Cité, collection Terres de France, 304 pages, 2017.

Portrait

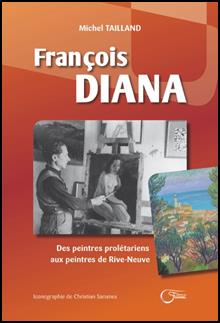

François Diana, un peintre engagé dans son temps

La postérité est souvent oublieuse : hormis Pierre Ambrogiani et Antoine Serra, que sait-on aujourd’hui des peintres qui occupaient pour la plupart les ateliers du canal de la Douane et de Rive-Neuve sur les rives du Vieux-Port, au pied de Notre-Dame de la Garde, constituant aux premières décennies du XXe siècle une véritable école de la cité phocéenne ? À l’exception des spécialistes et de quelques amateurs, peu se souviennent de Hubert Aicardi, Marguerite Allar, Edmond Astruc, Simon Auguste, Henri Autran, Louis Audibert, Paul Baille, Denise Barbaroux, François Marius Berthet, Léon Cadenel, Jean-Frédéric Canepa, Augustin Carrera, Édouard Crémieux, Oscar Eichacker, Antoine Ferrari, Raymond Fraggi, Joseph Frégier, Antoine Gianelli, Marcel Guizard, François Lombardi, Richard Mandin, Pierre Marseille, Ludovic Monnier, Guy Montis, Max Papart, Félix Pascal, Marcel Poggioli, Jean-Claude Quilici, Henri Reboa, Louis Roc, Suzanne Sardin, Arsène Sari et Louis Toncini. La jovialité bavarde et gesticulante, l’accent qui met du soleil sur les plus banales des conceptions, une moralité naturelle de cœurs simples, un Marseille de caricature n’ont pas toujours bien servi l’expression artistique. Certes tous n’avaient pas le même talent. Cependant ils témoignaient non seulement de leur temps, mais d’une passion qui faisait d’eux, avec les artistes reconnus au-delà des frontières provençales, les compagnons d’une aventure digne d’intérêt dans une ville portuaire et cosmopolite. L’éloignement de la province, à l’époque où Paris demeurait la capitale du monde culturel, leur a certainement nui, mais cette sorte de retraite les a tenus à l’écart des diktats de la mode et du commerce. Il est vrai aussi que les fluctuations d’une vie et d’une réputation d’artiste restent liés à de mystérieux phénomènes de comportement et de société, et si certains caprices du goût surprennent et déconcertent, il faut en saisir le contexte qui relève autant de la vie de l’art et des artistes que de l’économie et de la sociologie. C’est à cette recherche aussi patiente qu’exigeante que s’est attaché Michel Tailland (Marseille, 1947) en rédigeant la biographie de François Diana (Marseille, 1903-1993) qui est parue à l’enseigne des éditions du Fournel sous le titre « François Diana - Des peintres prolétariens aux peintres de Rive-Neuve ».