Lecture critique

Éros chez les Vikings

Dans l’ouvrage de Carl Royer, les Vikings demeurent ces guerriers blonds, barbus et tatoués venus en hordes sauvages harceler les côtes anglaises, bretonnes et françaises du VIIIe au XIe siècle. Le mythe selon lequel l’affaiblissement de l’Empire carolingien a transformé ces navigateurs-commerçants zélés en de redoutables pirates doit être tempéré, tant l’image d’Épinal a été sérieusement écornée par de récentes découvertes archéologiques. Souvent violents, certes, mais préférant le troc, voire l’achat monétaire, au raid à la hache, les adorateurs de Thor (dieu guerrier nord-germanique, maître du Tonnerre) que l’on appelle aussi Normands (« hommes du Nord ») transportent des esclaves et, surtout, toutes sortes de marchandises, fourrures, épices, lames de Damas, peaux et sacs d’ambre. Leur périple maritime et fluvial les pousse à l’ouest, depuis les fjords scandinaves (les Vikings sont issus des deux États de la péninsule scandinave, la Norvège et la Suède, et du Danemark) jusqu’à la côte est du Canada, via le Groenland (« la terre verte »). À l’est, ils croisent les caravanes d’épices et de soie. Ils doivent en partie le succès de leurs raids à l’habileté martiale de leurs cavaliers et à leur bateau, le knörr ou skeid, une arme absolue d’une grande maniabilité, née d’une pratique savante de la mer et de la construction navale qui remonte à dix siècles.

Dans l’ouvrage de Carl Royer, les Vikings demeurent ces guerriers blonds, barbus et tatoués venus en hordes sauvages harceler les côtes anglaises, bretonnes et françaises du VIIIe au XIe siècle. Le mythe selon lequel l’affaiblissement de l’Empire carolingien a transformé ces navigateurs-commerçants zélés en de redoutables pirates doit être tempéré, tant l’image d’Épinal a été sérieusement écornée par de récentes découvertes archéologiques. Souvent violents, certes, mais préférant le troc, voire l’achat monétaire, au raid à la hache, les adorateurs de Thor (dieu guerrier nord-germanique, maître du Tonnerre) que l’on appelle aussi Normands (« hommes du Nord ») transportent des esclaves et, surtout, toutes sortes de marchandises, fourrures, épices, lames de Damas, peaux et sacs d’ambre. Leur périple maritime et fluvial les pousse à l’ouest, depuis les fjords scandinaves (les Vikings sont issus des deux États de la péninsule scandinave, la Norvège et la Suède, et du Danemark) jusqu’à la côte est du Canada, via le Groenland (« la terre verte »). À l’est, ils croisent les caravanes d’épices et de soie. Ils doivent en partie le succès de leurs raids à l’habileté martiale de leurs cavaliers et à leur bateau, le knörr ou skeid, une arme absolue d’une grande maniabilité, née d’une pratique savante de la mer et de la construction navale qui remonte à dix siècles.

Dans « Femme de Vikings », les bourgeois et les paysans du comté de York, sous la tutelle du roi Ælle de Northumbrie, sont les victimes des Normands qui ont débarqué inopinément en juin 866 sur les côtes du Danelaw anglais et occupé, à l’intérieur des terres, la ville de York qu’ils ont débaptisée en Jórvik. Dix années auparavant, le roi Ælle avait mis à mort Ragnarr Lodbrók : ses trois fils, Halfdan, Ivar et Ubbe, avaient juré de le venger. Enlevée par les envahisseurs normands, Nora, jeune saxonne fille de Doan, devient la maîtresse du chef danois Halfdan qui l’a dépucelée. Avec Odval, la femme de son amant, elle multiplie les expériences érotiques et réalise ses fantasmes les plus débridés avec les deux frères d’Halfdan. Après plusieurs tentatives, les Saxons reprennent leur comté aux Danois. Un des lieutenants du souverain saxon, Denisc, se rend compte que Nora, la jeune fille dont il s’était épris, à 15 ans, dans les plaines de York, n’est autre que la reine noire des Vikings, réputée pour sa sauvagerie. Chevauchant un fringant andalou noir appelé Eoweg, elle sème la terreur dans les rangs ennemis et se distingue en soumettant l’archevêque de York, Wulfhere, aux pires humiliations dans le chœur de l’église Saint-Pierre. Dans la fureur, le sang et le sexe, les belligérants reprennent alternativement la lutte, ponctuée d’occupations et de libérations incessantes…

La censure de l’anonymat

Sujette à de perpétuels rebondissements, l’épopée a forgé le succès d’un feuilleton littéraire en six épisodes diffusé sur l’Internet en 2015, une réussite qui a conduit à la publication du roman « Femme de Vikings ».

Sujette à de perpétuels rebondissements, l’épopée a forgé le succès d’un feuilleton littéraire en six épisodes diffusé sur l’Internet en 2015, une réussite qui a conduit à la publication du roman « Femme de Vikings ».

L’anonymat du pseudonyme choisi par son auteur témoigne, semble-t-il, de la mise à l’écart tenace qui affecte certaines lectures amoureuses ou érotiques en dépit de l’évolution des mœurs qui a donné lieu à une évidente permissivité en la matière. « À bien creuser la chose, argumente l’éditeur Jean-Jacques Pauvert (1926-2014), on s’aperçoit que subsiste dans l’édition, dans la librairie, dans les usages de la presse, une sorte de frontière plus ou moins dissimulée, qui continue de garder certaines lectures comme un peu à l’écart de la consommation courante. » La législation et la censure ont desserré leurs étaux cependant. Peu d’ouvrages licencieux sont frappés de proscription ou d’interdiction et l’outrage aux bonnes mœurs et à la morale publique est rarement invoqué dans ce domaine. L’essentiel ne réside-t-il pas, après tout, dans la qualité du texte ? C’est ce que soutient avec justesse l’écrivain et journaliste Bernard Joubert (né en 1961), auteur d’une « Anthologie érotique de la censure » :

« Trier la bonne

littérature de la mauvaise, les artistes des faiseurs, ceux qui expriment de ceux qui pondent,

nous en laissons le soin aux critiques et à nous-même, lecteur, pas à la justice ni à la police.

Et à tout âge de la vie, même au plus jeune, nous ne professons qu’une règle : ne jamais reposer un livre parce que l’autorité vous l’ordonne ».

littérature de la mauvaise, les artistes des faiseurs, ceux qui expriment de ceux qui pondent,

nous en laissons le soin aux critiques et à nous-même, lecteur, pas à la justice ni à la police.

Et à tout âge de la vie, même au plus jeune, nous ne professons qu’une règle : ne jamais reposer un livre parce que l’autorité vous l’ordonne ».

- Femme de Vikings, par Carl Royer, éditions La Musardine, 252 pages, 2016.

Lectures complémentaires :

- Anthologie érotique de la censure, par Bernard Joubert, éditions La Musardine, 374 pages, 2001 ;

- Mes lectures érotiques, morceaux choisis, par Jean-Jacques Pauvert, La Musardine, 704 pages, 2015.

Portrait

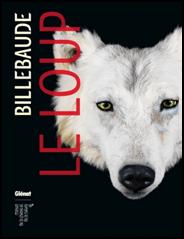

Billebaude à la croisée des disciplines

Plus s’agrandit le cercle des revues, plus il devient quasiment impossible d’en embrasser toute l’étendue et la diversité. Certaines émergent néanmoins de ce foisonnement par certaines particularités liées à l’originalité du genre ou de la spécialité qu’elles circonscrivent, à l’érudition des contributeurs et/ou à la qualité rédactionnelle des contenus. De fondation récente (2012), « Billebaude » se projette tout à fait dans cette triple qualification. Formé de bille, boule de bois d’un bilboquet ou d’un jeu de quilles, et de baud, hardi, le mot est archaïque. Le titre d’un roman d’Henri Vincenot a redonné à ce régionalisme bourguignon une nouvelle jeunesse, plus spécialement dans la locution à la billebaude employée à la chasse (ou à la chasse photographique) pour une partie où chacun tire (ou photographie les animaux) à sa fantaisie. Émanation de la Fondation François Sommer pour la chasse et la nature et du musée éponyme (inaugurés par André Malraux en février 1967), la revue se prévaut de traiter, deux fois l’an, de toutes les problématiques liées à l’environnement, à la nature, à la chasse et à la gent animale.

Plus s’agrandit le cercle des revues, plus il devient quasiment impossible d’en embrasser toute l’étendue et la diversité. Certaines émergent néanmoins de ce foisonnement par certaines particularités liées à l’originalité du genre ou de la spécialité qu’elles circonscrivent, à l’érudition des contributeurs et/ou à la qualité rédactionnelle des contenus. De fondation récente (2012), « Billebaude » se projette tout à fait dans cette triple qualification. Formé de bille, boule de bois d’un bilboquet ou d’un jeu de quilles, et de baud, hardi, le mot est archaïque. Le titre d’un roman d’Henri Vincenot a redonné à ce régionalisme bourguignon une nouvelle jeunesse, plus spécialement dans la locution à la billebaude employée à la chasse (ou à la chasse photographique) pour une partie où chacun tire (ou photographie les animaux) à sa fantaisie. Émanation de la Fondation François Sommer pour la chasse et la nature et du musée éponyme (inaugurés par André Malraux en février 1967), la revue se prévaut de traiter, deux fois l’an, de toutes les problématiques liées à l’environnement, à la nature, à la chasse et à la gent animale.  À la cinquième livraison, le lecteur se rend compte de la constance et de l’éclectisme des revuistes qui n’ont pas varié dans leur intention originelle de poursuivre l’étude des relations de l’homme avec la nature et l’animalité selon l’unique exigence de croiser les disciplines au fil des pages. Ainsi sciences, éthologie, littérature, archéologie, histoire, sociologie, arts et philosophie apparaissent indissolublement liées dans le corpus. Alternativement dirigée par les journalistes François-Xavier Allonneau et Anne De Malleray, « Billebaude » encourage la réflexion et les débats à travers l’analyse, le récit, le reportage, l’interview ; elle prolonge avec bonheur le quotidien du musée de la Chasse et de la Nature en revisitant certains aspects des triples cimaises (l’institution occupe les hôtels de Guénégaud et de Mongelas, 60 et 62, rue des Archives, à Paris 3e), cimaises ouvertes le plus souvent aux arts et à la photographie.

À la cinquième livraison, le lecteur se rend compte de la constance et de l’éclectisme des revuistes qui n’ont pas varié dans leur intention originelle de poursuivre l’étude des relations de l’homme avec la nature et l’animalité selon l’unique exigence de croiser les disciplines au fil des pages. Ainsi sciences, éthologie, littérature, archéologie, histoire, sociologie, arts et philosophie apparaissent indissolublement liées dans le corpus. Alternativement dirigée par les journalistes François-Xavier Allonneau et Anne De Malleray, « Billebaude » encourage la réflexion et les débats à travers l’analyse, le récit, le reportage, l’interview ; elle prolonge avec bonheur le quotidien du musée de la Chasse et de la Nature en revisitant certains aspects des triples cimaises (l’institution occupe les hôtels de Guénégaud et de Mongelas, 60 et 62, rue des Archives, à Paris 3e), cimaises ouvertes le plus souvent aux arts et à la photographie.

François Sommer, un écologiste avant l’heure

La figure et l’action publique de François Sommer (Mouzon, 1904-Paris, 1973) restent inséparables du comité de rédaction par l’esprit et la lettre. Industriel ardennais, compagnon de la Libération et intime de Georges Pompidou, l’homme aura durablement marqué les premiers actes du ministère de la nature et de l’environnement dont le premier maroquin revint à Robert Poujade (1928-2014) en 1971. « En France, observe François Sommer, la chasse est considérée comme un sport et un divertissement. C’est une erreur. Ce doit être une passion,  un apostolat, où l’on donne plus qu’on ne reçoit et où chacun doit penser qu’il s’agit d’un capital à sauvegarder, dont on n’a le droit de prélever que le revenu. » « Il réclamait une meilleure formation des chasseurs et un examen des connaissances, rappelle François Chemel, son biographe : l’examen du permis de chasse a été adopté en 1973. Il préconisait depuis longtemps que la gestion de la faune supplante la "chasse récolte" : le plan de chasse qu’il a tant défendu avec l’appui de son association des chasseurs de grand gibier, facultatif au début, a été rendu obligatoire en 1978 pour le cerf, le chevreuil, le daim et le mouflon puis étendu au chamois et à l’isard en 1989. Ce faisant, c’est la mentalité des chasseurs qui a évolué. »

un apostolat, où l’on donne plus qu’on ne reçoit et où chacun doit penser qu’il s’agit d’un capital à sauvegarder, dont on n’a le droit de prélever que le revenu. » « Il réclamait une meilleure formation des chasseurs et un examen des connaissances, rappelle François Chemel, son biographe : l’examen du permis de chasse a été adopté en 1973. Il préconisait depuis longtemps que la gestion de la faune supplante la "chasse récolte" : le plan de chasse qu’il a tant défendu avec l’appui de son association des chasseurs de grand gibier, facultatif au début, a été rendu obligatoire en 1978 pour le cerf, le chevreuil, le daim et le mouflon puis étendu au chamois et à l’isard en 1989. Ce faisant, c’est la mentalité des chasseurs qui a évolué. »

Le credo du chasseur naturaliste, écologiste avant l’heure, est repris en écho par de nombreuses voix de « Billebaude » comme il l’avait été, en son temps, par Jacqueline Le Roy des Barres (1913-1993), son épouse. Pionnière de la photographie animalière (fondatrice de l’Association sportive de la chasse photographique), elle le convertit à la chasse aux images ! « À travers leurs écrits et leur œuvre photographique, commente à cet égard François Chemel, Jacqueline et François Sommer feront tout leur possible pour persuader les chasseurs du bien-fondé d’être "mixtes" dans leurs comportements, choisissant tantôt de tirer un gibier qui en vaut la peine, tantôt d’en capturer l’image en lui laissant la vie sauve. »

Florilège

Évoquant la chasse en Corse, l’ethnologue Paul Simonpoli raconte que « dans les forêts des hautes vallées du Taravu et du Travu, on capturait le loir en enfumant les trous des hêtres où il se réfugiait. Sa viande était appréciée. On conservait aussi sa graisse qui servait d’onguent pour les articulations. Le hérisson aussi passait à la marmite. On distinguait celui à museau de chien et celui à museau de porc. C’est ce dernier que l’on mangeait. On pouvait le chasser avec un chien, la nuit. » (Billebaude n° 1). Conservateur adjoint du musée de la Chasse et de la Nature, Raphaël Abrille suggère que « Gustave Courbet (1819-1877) est peut-être le plus important des peintres de chasse français ». Il situe l’essentiel de la production cynégétique du peintre d’Ornans« sur une courte période qui voit se succéder 80 toiles environ depuis "La Curée" de 1857 jusqu’à l’immense "Hallali du cerf" de 1867 » (Billebaude n° 2). « Activité globalement masculine, la chasse entretient avec les divinités féminines, enseigne le journaliste Paul-Henry Hansen-Catta, une relation existentielle, mais singulière aux yeux des modernes que nous sommes, oublieux qu’à l’aube du monde, aux balbutiements de la spiritualité, était la déesse-mère, divinité de la fécondité, donc de l’origine de la vie et, par filiation, de la fertilité. Ce culte du paléolithique est celui des chasseurs-cueilleurs dont l’univers spirituel repose sur la sacralité féminine. Celle-ci s’impose quasi universellement jusque et y compris dans le christianisme avec la Vierge Marie, "mère de Dieu" - mais dans cette religion-là, le chasseur n’est plus rien » (Billebaude n° 3). Commentant l’expansion du loup dans les territoires français, le géographe Farid Benhammou déplore que le caractère symbolique et culturel de l’espèce « contribue à cristalliser les conflits, davantage que le ragondin et le sanglier, pourtant responsables de dégâts bien supérieurs sur les activités humaines ». « Le loup implique de repenser tout un socio-écosystème composé

Évoquant la chasse en Corse, l’ethnologue Paul Simonpoli raconte que « dans les forêts des hautes vallées du Taravu et du Travu, on capturait le loir en enfumant les trous des hêtres où il se réfugiait. Sa viande était appréciée. On conservait aussi sa graisse qui servait d’onguent pour les articulations. Le hérisson aussi passait à la marmite. On distinguait celui à museau de chien et celui à museau de porc. C’est ce dernier que l’on mangeait. On pouvait le chasser avec un chien, la nuit. » (Billebaude n° 1). Conservateur adjoint du musée de la Chasse et de la Nature, Raphaël Abrille suggère que « Gustave Courbet (1819-1877) est peut-être le plus important des peintres de chasse français ». Il situe l’essentiel de la production cynégétique du peintre d’Ornans« sur une courte période qui voit se succéder 80 toiles environ depuis "La Curée" de 1857 jusqu’à l’immense "Hallali du cerf" de 1867 » (Billebaude n° 2). « Activité globalement masculine, la chasse entretient avec les divinités féminines, enseigne le journaliste Paul-Henry Hansen-Catta, une relation existentielle, mais singulière aux yeux des modernes que nous sommes, oublieux qu’à l’aube du monde, aux balbutiements de la spiritualité, était la déesse-mère, divinité de la fécondité, donc de l’origine de la vie et, par filiation, de la fertilité. Ce culte du paléolithique est celui des chasseurs-cueilleurs dont l’univers spirituel repose sur la sacralité féminine. Celle-ci s’impose quasi universellement jusque et y compris dans le christianisme avec la Vierge Marie, "mère de Dieu" - mais dans cette religion-là, le chasseur n’est plus rien » (Billebaude n° 3). Commentant l’expansion du loup dans les territoires français, le géographe Farid Benhammou déplore que le caractère symbolique et culturel de l’espèce « contribue à cristalliser les conflits, davantage que le ragondin et le sanglier, pourtant responsables de dégâts bien supérieurs sur les activités humaines ». « Le loup implique de repenser tout un socio-écosystème composé  d’humains et de non humains (loups, brebis, chiens de protection, gibier), argumente-t-il. La présence de l’animal pose la question politique de la construction d’un monde commun où puissent cohabiter différents modes d’existence. Celui des hommes et celui des loups. » (Billebaude n° 4). Envisageant l’état des forêts à la fin du XXIe siècle, Gérard Tendron, ancien directeur de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, aujourd’hui secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture, projette une modification des cortèges floristiques en 2100 avec le réchauffement climatique : « On va voir remonter vers le nord des espèces méditerranéennes, prédit-il, et observer des espèces de plaine en altitude. On trouvera des pins méditerranéens en Île-de-France, le hêtre va disparaître, le chêne va remonter vers le nord. Les forestiers ont du mal à anticiper ces évolutions et je crains que l’on ne se dirige vers des forêts plus claires, avec, peut-être, une baisse des capacités nourricières pour le gibier. » (Billebaude n° 5).

d’humains et de non humains (loups, brebis, chiens de protection, gibier), argumente-t-il. La présence de l’animal pose la question politique de la construction d’un monde commun où puissent cohabiter différents modes d’existence. Celui des hommes et celui des loups. » (Billebaude n° 4). Envisageant l’état des forêts à la fin du XXIe siècle, Gérard Tendron, ancien directeur de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, aujourd’hui secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture, projette une modification des cortèges floristiques en 2100 avec le réchauffement climatique : « On va voir remonter vers le nord des espèces méditerranéennes, prédit-il, et observer des espèces de plaine en altitude. On trouvera des pins méditerranéens en Île-de-France, le hêtre va disparaître, le chêne va remonter vers le nord. Les forestiers ont du mal à anticiper ces évolutions et je crains que l’on ne se dirige vers des forêts plus claires, avec, peut-être, une baisse des capacités nourricières pour le gibier. » (Billebaude n° 5).

D’un numéro à l’autre, la revue dessine son espace, qui est en déplacement perpétuel à l’horizon des sciences humaines et sociales, tout en gardant un esprit de continuité. Le lecteur peut souhaiter qu’elle conserve la singularité du propos et l’exigence de ses objectifs, à la fois tendus vers la défense et l’illustration d’une certaine idée de la chasse et mus par la même conscience écologique qui prescrit de sauvegarder la nature et l’animal sauvage.

- Billebaude - Au cœur de la nature, éditions Glénat, n° 1, novembre 2012, 128 pages, thématique : la venaison : vous reprendrez bien du gibier ?

- Billebaude, le chasseur naturaliste, n° 2, mai 2013, 128 pages ;

- Billebaude, la femme qui chasse, n° 3, novembre 2013, 128 pages ;

- Billebaude, le loup - le retour du sauvage, n° 4, juin 2014, 96 pages ;

- Billebaude, la forêt, dernier refuge du sauvage ? n° 5, novembre 2014, 96 pages.

Varia : un charpentier à l’origine du cerf-volant

« S’il est impossible d’assurer avec certitude l’origine de l’invention du cerf-volant, les premiers textes attestant de son utilisation remontent à la dynastie des Zhou. Ainsi, le Livre des événements du Palais de Zhu donne au célèbre charpentier Luban (Ve siècle av. J.-C ;), également appelé Gong Shuban, la création du premier cerf-volant. Le texte raconte qu’un jour Luban aurait vu voler haut dans le ciel un busard. Dès lors, il se serait mis en tête de reproduire le vol gracieux de l’oiseau et pour ce faire aurait façonné la forme de l’animal en feuilles de bambou qu’il aurait réussi à faire voler durant trois jours et trois nuits. Han Feizi (IIIe s. av. J.-C.), penseur chinois, relate quant à lui que l’invention du cerf-volant serait l’œuvre d’un autre grand penseur, Mozi (479-392) qui, à l’origine, l’aurait conçu non pas en papier de soie mais en bambou. Le même texte nous explique que loin de l’objet récréatif et sportif qu’il est devenu aujourd’hui, le cerf-volant avait une fonction bien déterminée en temps de guerre. Il servait ainsi à envoyer des messages, à évaluer des distances ou encore à effrayer l’ennemi. Souvent, on y attachait des petits sifflets qui, poussés par le vent, résonnaient à travers le ciel. L’ennemi, croyant y voir un signe des dieux annonçant une défaite, battait immédiatement en retraite. C’est d’ailleurs de là que lui vient son nom chinois de Fengzheng, car le premier élément du vocable signifie le vent et le second rappelle le son d’un instrument de musique, le guzheng.

« S’il est impossible d’assurer avec certitude l’origine de l’invention du cerf-volant, les premiers textes attestant de son utilisation remontent à la dynastie des Zhou. Ainsi, le Livre des événements du Palais de Zhu donne au célèbre charpentier Luban (Ve siècle av. J.-C ;), également appelé Gong Shuban, la création du premier cerf-volant. Le texte raconte qu’un jour Luban aurait vu voler haut dans le ciel un busard. Dès lors, il se serait mis en tête de reproduire le vol gracieux de l’oiseau et pour ce faire aurait façonné la forme de l’animal en feuilles de bambou qu’il aurait réussi à faire voler durant trois jours et trois nuits. Han Feizi (IIIe s. av. J.-C.), penseur chinois, relate quant à lui que l’invention du cerf-volant serait l’œuvre d’un autre grand penseur, Mozi (479-392) qui, à l’origine, l’aurait conçu non pas en papier de soie mais en bambou. Le même texte nous explique que loin de l’objet récréatif et sportif qu’il est devenu aujourd’hui, le cerf-volant avait une fonction bien déterminée en temps de guerre. Il servait ainsi à envoyer des messages, à évaluer des distances ou encore à effrayer l’ennemi. Souvent, on y attachait des petits sifflets qui, poussés par le vent, résonnaient à travers le ciel. L’ennemi, croyant y voir un signe des dieux annonçant une défaite, battait immédiatement en retraite. C’est d’ailleurs de là que lui vient son nom chinois de Fengzheng, car le premier élément du vocable signifie le vent et le second rappelle le son d’un instrument de musique, le guzheng.

« Plus tard, Ouyang Xiu (1007-1072) dans sa Nouvelle Histoire des Tang relate que pour demander des renforts, le général Zhang Pi, retranché dans la ville de Liming, aurait fait écrire un message sur l’un de ses cerfs-volants. Volant à près de 300 mètres du sol, ce dernier évita sans peine les flèches de l’ennemi et permit d’alerter ses alliés.

« Par la suite, on prêta certaines vertus magiques au cerf-volant. On le disait même capable de faire fuir les maladies. Pour ce faire, le patient devait en couper le fil afin de laisser le cerf-volant s’envoler dans le ciel et emporter avec lui les maux et les souffrances. Le Rêve du pavillon rouge, célèbre classique de la littérature chinoise, fait écho à cette croyance au travers du personnage de Lin Taiyu qui se déleste de son cerf-volant pour faire disparaître sa fièvre.

« Plus tard, sous les Yuan (1279-1368), les marins avaient pour habitude d’utiliser le cerf-volant pour prédire le succès d’un voyage en mer. Si le vol se passait sans encombre, le voyage en serait de même et les marins pouvaient donc, sereinement, prendre la mer. »

Extrait de l’article d’Alexandre Zouaghi, « Le Cerf-volant », issu de la revue « Institut Confucius », n° 24, mai 2014.